試験に出る地名 [試験対策]

(初稿)2018.7.15

(改版)2020.1.5

実技試験では毎回、「気象概況と総観場」に関する問題が最初に出題されます。

これは「実況把握」と言われるもので、地上天気図、高層天気図、衛星画像などの実況図を用いて、現在の状況を理解することです。中でも大事なのは、気圧系(低気圧、高気圧)や前線の位置を確認することです。

位置を特定するときには、気象解析で特有の地名表現を用いるので、それに慣れておくことは試験対策上のみならず、将来のことを考えても大切です。

そこで過去の試験に出題された島嶼、山地、半島・岬など、地名の一切をまとめてみました。

地理的・政治的な呼称とは差分があるので、あくまでも気象解析上の呼称と割り切りましょう。目的は気圧系のおおよその位置を表現することなので、厳密さは必要ありません。

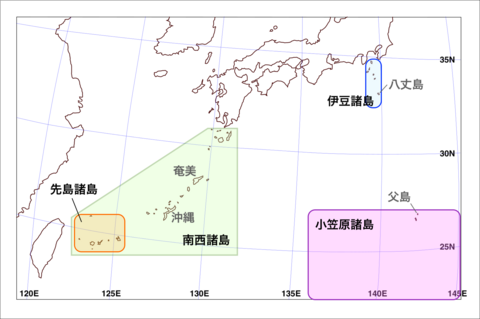

日本の全体地図で島を見ると点々になってしまって、なかなか覚えにくいものです。

日本の島を①伊豆諸島、②小笠原諸島、③南西諸島、の3つに分けて覚えましょう。

その上でポイントは次の2つです。

上図では緯度線、経度線を5度おきに引いてあるので注意してください。

以下で大文字にしてある八丈島、父島、南西諸島、奄美大島、沖縄は過去に出題されているので、場所をしっかりと覚えてください。

①伊豆諸島

伊豆諸島を代表する島は八丈島です。

場所は房総半島の南、東経140度線にほぼ沿って、緯度的には四国の南端と同じぐらいまで広がっています。

②小笠原諸島

小笠原諸島を代表する島は父島です。

小笠原諸島は図で示した範囲よりも実際には広いのですが、父島の場所を覚えましょう。

父島はおよそ「東経142度、北緯27度」です。

伊豆諸島よりは東側で、緯度的には台湾の北端より少し上です。

③南西諸島

南西諸島は複数の諸島などから構成されています。

大島諸島、トカラ列島、奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、大東諸島、尖閣諸島。

なお、「八重山諸島」「宮古列島」「尖閣諸島」をまとめて「先島(さきしま)諸島」と総称します。

南西諸島は九州の南端から台湾にかけての対角線に並んでいます。中でも台湾の東に横にほぼ一直線に並んでいるのが先島諸島です。

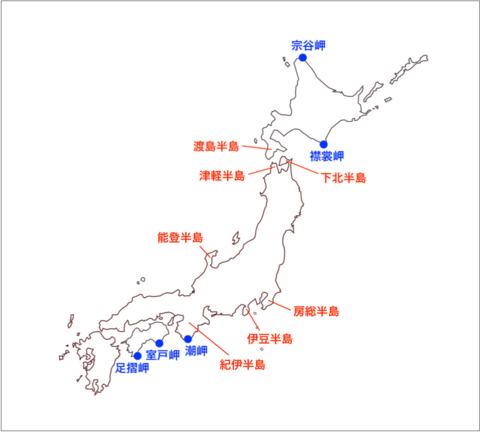

半島は3方を海に囲まれて海に突出した陸地、岬は海に突き出た陸地の先端部で半島より小さいものを言います。

半島や岬は低気圧や台風が上陸してくる典型的な場所なので、試験でもよく出てきます。

北海道の南端にあるブーツのような形をした渡島半島は「おしまはんとう」と読みます。

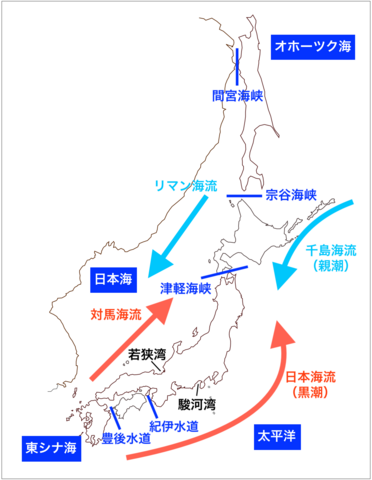

日本はオホーツク海、東シナ海、日本海、太平洋の4つの海に囲まれています。

4つの海には冷たい寒流の千島海流(親潮)とリマン海流、暖かい暖流の日本海流(黒潮)と対馬海流の4つの海流が流れています。

海峡とは2方向が外の海に開き、2つの海をつなぐ狭い海を言います。

水道は海峡とほぼ同義です。

湾とは1方向だけが外の海にひらけている海を言います。

日本海には暖流の対馬海流が流れているため、冬季にはシベリアから吹いてきた冷たい空気が気団変質を起こします。

日本は四方を海に囲まれており、気圧系の位置を特定するのに「〜(の)海上」と言うことがあります。

注意)

「北海道の西海上」は「せいかいじょう」ではなく「にしかいじょう」、もしくは「にしのかいじょう」と読みます。

以下について、地図を見ながら固有表現として覚えておきましょう。

<北海道地方>

北海道の西(の)海上

北海道の東(の)海上

北海道の南東(の)海上

<関東地方>

関東の東(の)海上

関東の南東(の)海上

<九州地方>

九州の西(の)海上

第50回の試験では、低気圧の位置を答えさせる問題が出ました。正解は「北海道の西(の)海上」ですが、「北海道の西」(=北海道西部)では不正解です。

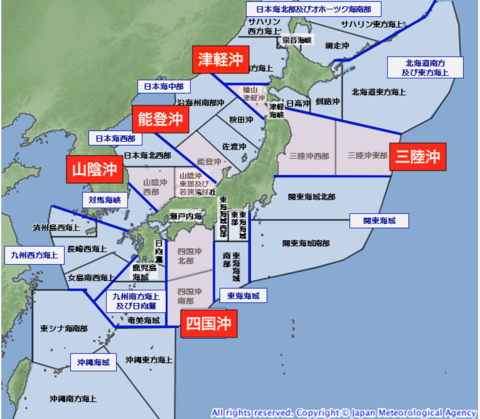

沖とは「海などで岸から遠く離れたところ」のことです。

過去の問題では、三陸沖、山陰沖、能登沖、四国沖、津軽沖が出題されたことがあります。

なお、「短期予報解説資料」では「ウラジオストク沖」や「日本海西部元山沖」の記載もありますが、試験では出題されたことがないので割愛します。

地方気象情報に用いられる山地名として中部山岳、紀伊山地、中国山地、四国山地、九州山地があります。

中国山地、四国山地、九州山地は斜面が南に開けているため、南西風が入ると地形性強化により大雨になることがあります。

飛騨山脈は俗に北アルプスと呼ばれますが、気象では中部山岳地帯と呼ばれています。

また、「脊梁(せきりょう)山脈」とは、「ある地域の背骨に相当するような大山脈」(デジタル大辞泉)を表す一般的な用語です。

奥羽山脈のような特定の山脈を指すものではありませんが、一応「脊梁」という漢字を書けるようにしておきましょう。

※第49回実技2では「脊梁山脈」が出題されています。

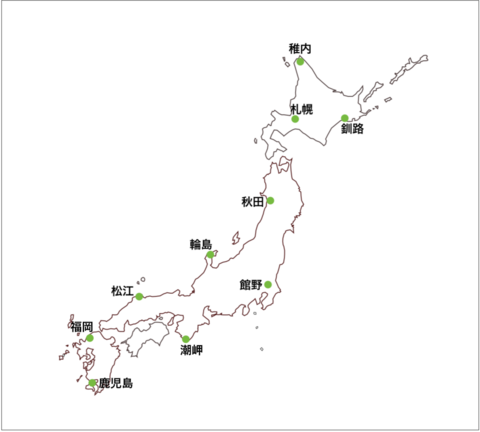

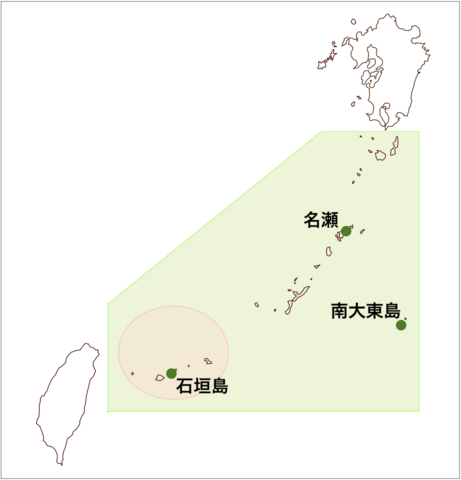

国内にはラジオゾンデによる高層気象観測点が17ヶ所あります。これらはエマグラム関連の問題で出題されることがあります。南鳥島と昭和以外は地図上の場所を覚えましょう。

アジア大陸にあるトラフの位置を特定することは予報では重要な作業です。日本の天気に影響を与える可能性があるためです。

しかし500hPa解析図には多くの情報が書き込まれているため、地形図を読み取ることが困難です。

緯度・経度のマス目からパッと地名を判断できるようにしたいものです。

PDF版はこちらです。アジアの地名など.pdf

気象庁の内部資料である「短期予報解説」資料では、こんな感じに使われています。

トラフ、前線、高気圧の場所を示すのに地名が使われていることが分かりますね。

気象庁が用いる地名は「全般気象情報などに用いるアジア・北西太平洋域の地名、海域名」(以下、「地名・海域名」と略します)としてホームページ上で公開されています。

実際の行政区域などとは大きな差分があることは頭に入れておく必要があります。

今回のような地名(実際にはもう少し多くのものが使われます)を気象庁の人は何の躊躇もなく使っています。

「せっかく地図を使っているのだから、場所は緯度・経度で示すべきでは?」とも思いますが、ピンポイントで特定するよりは短時間でパッとおよその場所を言えることが大事なんだと思います。

すぐに覚えるのは大変なので、面倒臭からずにその都度地図で確認しながら、身体に覚えこませましょう。

人気ブログランキングへ

(改版)2020.1.5

はじめに

実技試験では毎回、「気象概況と総観場」に関する問題が最初に出題されます。

これは「実況把握」と言われるもので、地上天気図、高層天気図、衛星画像などの実況図を用いて、現在の状況を理解することです。中でも大事なのは、気圧系(低気圧、高気圧)や前線の位置を確認することです。

位置を特定するときには、気象解析で特有の地名表現を用いるので、それに慣れておくことは試験対策上のみならず、将来のことを考えても大切です。

そこで過去の試験に出題された島嶼、山地、半島・岬など、地名の一切をまとめてみました。

地理的・政治的な呼称とは差分があるので、あくまでも気象解析上の呼称と割り切りましょう。目的は気圧系のおおよその位置を表現することなので、厳密さは必要ありません。

諸島、半島・岬

日本の島

日本の全体地図で島を見ると点々になってしまって、なかなか覚えにくいものです。

日本の島を①伊豆諸島、②小笠原諸島、③南西諸島、の3つに分けて覚えましょう。

その上でポイントは次の2つです。

・諸島を構成する代表的な島の名前を覚える

・諸島が緯度・経度のどのマス目に位置するのかを覚える(代表的な島以外の位置は気にしない)

・諸島が緯度・経度のどのマス目に位置するのかを覚える(代表的な島以外の位置は気にしない)

上図では緯度線、経度線を5度おきに引いてあるので注意してください。

以下で大文字にしてある八丈島、父島、南西諸島、奄美大島、沖縄は過去に出題されているので、場所をしっかりと覚えてください。

①伊豆諸島

伊豆諸島を代表する島は八丈島です。

場所は房総半島の南、東経140度線にほぼ沿って、緯度的には四国の南端と同じぐらいまで広がっています。

②小笠原諸島

小笠原諸島を代表する島は父島です。

小笠原諸島は図で示した範囲よりも実際には広いのですが、父島の場所を覚えましょう。

父島はおよそ「東経142度、北緯27度」です。

伊豆諸島よりは東側で、緯度的には台湾の北端より少し上です。

③南西諸島

南西諸島は複数の諸島などから構成されています。

大島諸島、トカラ列島、奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、大東諸島、尖閣諸島。

なお、「八重山諸島」「宮古列島」「尖閣諸島」をまとめて「先島(さきしま)諸島」と総称します。

南西諸島は九州の南端から台湾にかけての対角線に並んでいます。中でも台湾の東に横にほぼ一直線に並んでいるのが先島諸島です。

半島と岬

半島は3方を海に囲まれて海に突出した陸地、岬は海に突き出た陸地の先端部で半島より小さいものを言います。

半島や岬は低気圧や台風が上陸してくる典型的な場所なので、試験でもよく出てきます。

北海道の南端にあるブーツのような形をした渡島半島は「おしまはんとう」と読みます。

海、海流、海峡・水道、湾、海上、沖

海と海流、海峡・水道と湾

日本はオホーツク海、東シナ海、日本海、太平洋の4つの海に囲まれています。

4つの海には冷たい寒流の千島海流(親潮)とリマン海流、暖かい暖流の日本海流(黒潮)と対馬海流の4つの海流が流れています。

海峡とは2方向が外の海に開き、2つの海をつなぐ狭い海を言います。

水道は海峡とほぼ同義です。

湾とは1方向だけが外の海にひらけている海を言います。

日本海には暖流の対馬海流が流れているため、冬季にはシベリアから吹いてきた冷たい空気が気団変質を起こします。

海上

日本は四方を海に囲まれており、気圧系の位置を特定するのに「〜(の)海上」と言うことがあります。

注意)

「北海道の西海上」は「せいかいじょう」ではなく「にしかいじょう」、もしくは「にしのかいじょう」と読みます。

以下について、地図を見ながら固有表現として覚えておきましょう。

<北海道地方>

北海道の西(の)海上

北海道の東(の)海上

北海道の南東(の)海上

<関東地方>

関東の東(の)海上

関東の南東(の)海上

<九州地方>

九州の西(の)海上

第50回の試験では、低気圧の位置を答えさせる問題が出ました。正解は「北海道の西(の)海上」ですが、「北海道の西」(=北海道西部)では不正解です。

日本の沖

沖とは「海などで岸から遠く離れたところ」のことです。

過去の問題では、三陸沖、山陰沖、能登沖、四国沖、津軽沖が出題されたことがあります。

気象庁「海上警報・海上予報の発表海域」を一部加工

なお、「短期予報解説資料」では「ウラジオストク沖」や「日本海西部元山沖」の記載もありますが、試験では出題されたことがないので割愛します。

山脈

地方気象情報に用いられる山地名として中部山岳、紀伊山地、中国山地、四国山地、九州山地があります。

中国山地、四国山地、九州山地は斜面が南に開けているため、南西風が入ると地形性強化により大雨になることがあります。

飛騨山脈は俗に北アルプスと呼ばれますが、気象では中部山岳地帯と呼ばれています。

また、「脊梁(せきりょう)山脈」とは、「ある地域の背骨に相当するような大山脈」(デジタル大辞泉)を表す一般的な用語です。

奥羽山脈のような特定の山脈を指すものではありませんが、一応「脊梁」という漢字を書けるようにしておきましょう。

※第49回実技2では「脊梁山脈」が出題されています。

高層気象観測点

国内にはラジオゾンデによる高層気象観測点が17ヶ所あります。これらはエマグラム関連の問題で出題されることがあります。南鳥島と昭和以外は地図上の場所を覚えましょう。

| 観測地点 | 所在地 |

|---|---|

| 稚内(わっかない) | 北海道稚内市 |

| 札幌(さっぽろ) | 北海道札幌市 |

| 釧路(くしろ) | 北海道釧路市 |

| 秋田(あきた) | 秋田県秋田市 |

| 輪島(わじま) | 石川県輪島市 |

| 館野(たての) | 茨城県つくば市 |

| 八丈島(はちじょうじま) | 東京都八丈島八丈町 |

| 松江(まつえ) | 島根県松江市 |

| 潮岬(しおのみさき) | 和歌山県東牟婁郡串本町 |

| 福岡(ふくおか) | 福岡県福岡市 |

| 鹿児島(かごしま) | 鹿児島県鹿児島市 |

| 名瀬/本茶峠(なぜ/ふんちゃとうげ) | 鹿児島県奄美市 |

| 石垣島(いしがきじま) | 沖縄県石垣市 |

| 南大東島(みなみだいとうじま) | 沖縄県島尻郡南大東村 |

| 父島(ちちじま) | 東京都小笠原村 |

| 南鳥島(みなみとりしま) | 東京都小笠原村 |

| 昭和(しょうわ) | 南極昭和基地 |

アジアの地名など

アジア大陸にあるトラフの位置を特定することは予報では重要な作業です。日本の天気に影響を与える可能性があるためです。

しかし500hPa解析図には多くの情報が書き込まれているため、地形図を読み取ることが困難です。

緯度・経度のマス目からパッと地名を判断できるようにしたいものです。

PDF版はこちらです。アジアの地名など.pdf

気象庁の内部資料である「短期予報解説」資料では、こんな感じに使われています。

「中国華北から華中の 500hPa5820m 付近のトラフはほとんど停滞。梅雨前線が黄海から日本海を通って北海道へのびて停滞。日本の東から太平洋高気圧が日本の南へ張り出している。」

トラフ、前線、高気圧の場所を示すのに地名が使われていることが分かりますね。

気象庁が用いる地名は「全般気象情報などに用いるアジア・北西太平洋域の地名、海域名」(以下、「地名・海域名」と略します)としてホームページ上で公開されています。

実際の行政区域などとは大きな差分があることは頭に入れておく必要があります。

最後に

今回のような地名(実際にはもう少し多くのものが使われます)を気象庁の人は何の躊躇もなく使っています。

「せっかく地図を使っているのだから、場所は緯度・経度で示すべきでは?」とも思いますが、ピンポイントで特定するよりは短時間でパッとおよその場所を言えることが大事なんだと思います。

すぐに覚えるのは大変なので、面倒臭からずにその都度地図で確認しながら、身体に覚えこませましょう。

人気ブログランキングへ

2018-07-15 09:28

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0