トラフの疑問を解消します。 [知識]

トラフについて知りたいことはいろいろとあるのに、参考書にもネットにも説明がありません。

そこで現在の自分が有する全ての能力で、トラフについての疑問を自問自答してみます。

最初にトラフの定義を確認しておきましょう。

【トラフ】

数値や数式で決まるものではなく、等高度線の形状を指しているというのが大事なところです。

では疑問に行ってみます。

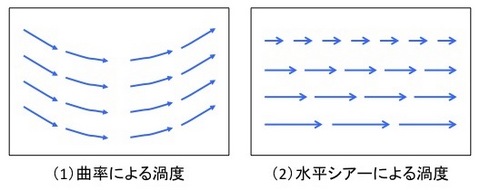

渦度が生じるのは、①流れに曲率があるとき、②速度の水平シアーがあるとき、の2通りが考えられます(図1)。

トラフは低気圧性循環による曲率が大きいところですから、①のパターンです。

しかし、正渦度域で計算されている極大値は、①と②の両要素による渦度の合計値です。したがって、②の風の水平シアーによる渦度が大きい場合は、曲率が最大のところには極大値が算出されません。

事例で見てみましょう。

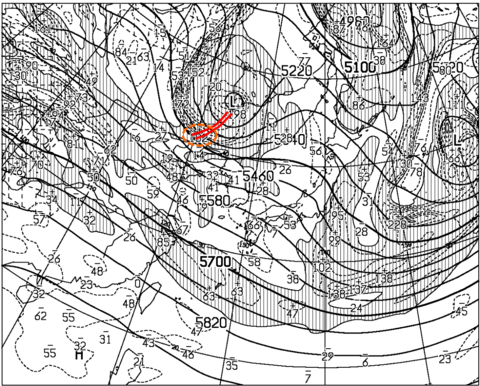

事例1:トラフと極大値の位置が一致するケース

(2019.1.27 12UTC)

谷底に極大値「+182」(オレンジ色破線)があります。低気圧性循環による曲率が大きく、かつ風の水平シアーがないケースです。

このような事例なら、自信を持ってトラフを引くことができます。

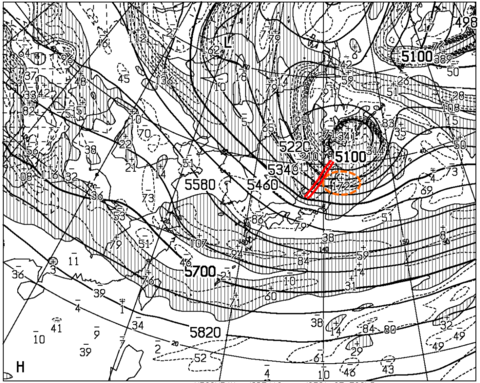

事例2:トラフからずれて極大値が存在するケース

(2019.1.24 00UTC )

正渦度の極大値「+172」(オレンジ色破線)の位置はトラフから南東にずれています。これは風の水平シアーも大きいので、トラフの位置からずれたところに極大値が算出されたものです。

「トラフは極大値(+172)に重ねて書くべきか?」と悩むところですが、ここは堂々と等高度線が凸状に張り出したところに引きましょう。

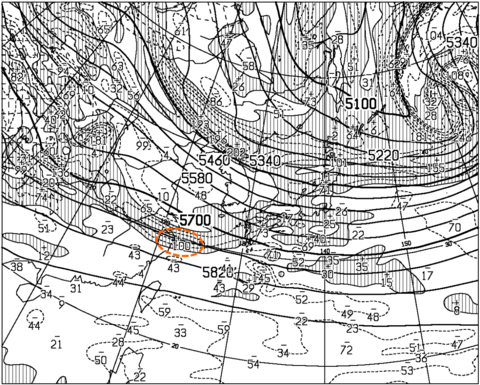

事例3: トラフがないのに極大値が存在するケース

(2019.2.13 00UTC)

5,760mの正渦度域が帯状になっているところに、極大値「+100」(オレンジ色破線)があります。等高度線は直線状で、近傍にトラフは見当たりません。これは低気圧性の循環がなく、風の水平シアーが大きいケースです。

「気圧の谷」も「トラフ」も同じ概念です。気象庁の定義は次の通りです。

出典:気象庁「気圧配置 気圧・高気圧・低気圧に関する用語」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi1.html

「気圧の谷」は主に地上天気図で使われることが多い用語ですが、高層天気図で用いられることもあります。

それに対して、「トラフ」は高層天気図のみで用いられ、地上天気図で使われることはありません。したがって「気圧の谷」はトラフを含む、より汎用性の高い言葉と考えられます。

気象庁が使う用語には時々不可思議なものがあります。例えば、低気圧は「進む」で高気圧は「移動する」というように、主語によって述語を使い分けることがあります。

ところでトラフ解析は500hPa面で行うことが多いですよね。これは500hPa面は対流圏の中間にあたり収束・発散が小さく、渦度が保存されるとみなせるため追跡がしやすいからです。

しかしトラフ自体は500hPa面以外でも、300hPa、700hPa、850hPaの各面でも観察することができます。したがって、どの等圧面でトラフを解析するのかを言及するのが好ましいのです。

第51回の実技試験でも「500hPa面のトラフ」という表現が用いられています。解答でも500hPa面であることが自明の場合を除いては、(字数の余裕がある場合は)「500hPa面のトラフ」と書きましょう。

かなり直球の質問です。端的に答えると、トラフはこれから天候が悪化する前兆になるからです。トラフの移動を追いかけると、どこの天気が崩れるかを予想することができます。

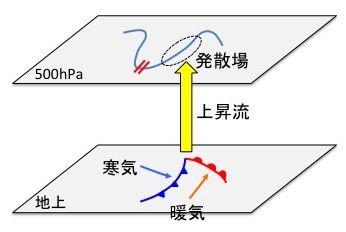

温帯低気圧がどのように発達するかを考えてみましょう。下層と上層の条件がうまく一致すると、低気圧は発達します。下層の条件としては暖かくて湿った大気(暖湿気)が流入していること、温度移流があることが挙げられます。また、上層の条件としては発散場があることです。発散場は空気の存在が疎になるので、そこを埋め合わせるように下層から空気が上昇します(図5)。

発散場はトラフ(低気圧性循環)とリッジ(高気圧性循環)の間にできるので、トラフが接近してくるとその前面が発散場となります。

下層で低気圧が発達する条件が揃っても、上層に発散場が存在しないと不明瞭なままに終わってしまいます。逆に上層にトラフがあっても、下層に低気圧の卵がなければトラフはそのまま通過してしまいます。したがって、500hPaの解析図を見て片っ端からトラフに印をつけていくという作業は無駄です(そのような人を見たことがあります)。

さらにトラフを追いかけることで気温の変化の予想をすることもできます。

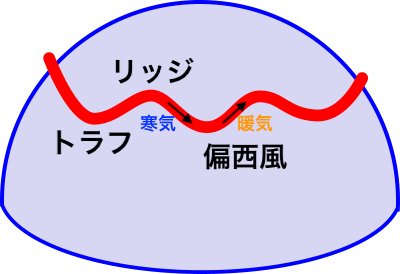

上層を吹く偏西風は緯度に平行ではなく南北に蛇行しています。南に蛇行した部分(形状)をトラフと称しているので、基本的にトラフは北側の寒気を伴っています(図6)。

これも事例を見てみましょう。

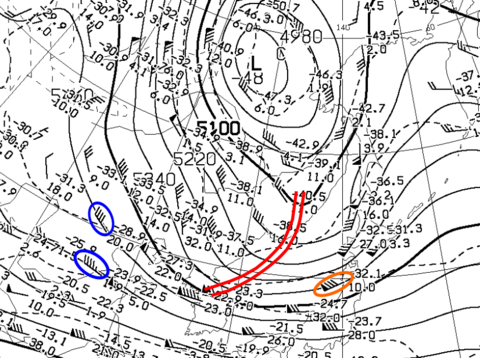

(2019.1.15 12UTC)

トラフ後面では等温線を横切るように北よりの風が吹いています。これが寒気移流です(図7青色線)。また、トラフ前面では南よりの風が等温線を横切る風(暖気移流)が吹いています(図7橙色線)。

このように、トラフを見つけたら温度移流があるかを確認してみましょう。例えば、冬季の気温を予想するには500hPaの温度場で寒気がどこまで南下するかを見ることが大事です。しかしトラフが通過して寒気移流がなくなれば、寒気のピークは底を打ったと判断することができます。降っていた雪も終息に向かいます。

気象庁は季節予報を発表していますが、1ヶ月予報では偏西風の蛇行の予測を利用しています。例えば、偏西風が南へ蛇行すると予想される場合は、気圧の谷が通過する(=高度が下がる)ので低温と予測します。

人気ブログランキングへ

そこで現在の自分が有する全ての能力で、トラフについての疑問を自問自答してみます。

最初にトラフの定義を確認しておきましょう。

【トラフ】

等高度線が高度の低い方から高い方に向かって凸状に出っ張ったところ

数値や数式で決まるものではなく、等高度線の形状を指しているというのが大事なところです。

では疑問に行ってみます。

(疑問)トラフと渦度極大値の位置

500hPaの解析図で等高度線の谷が一番深いところを見つけました。等高度線の形状から判断するとトラフのようなのですが、正渦度の極大値が谷底に表記されていません。

なぜトラフと渦度極大値の位置は一致しないのでしょうか。また、トラフはどちらをもとに引けば良いのでしょうか。

500hPaの解析図で等高度線の谷が一番深いところを見つけました。等高度線の形状から判断するとトラフのようなのですが、正渦度の極大値が谷底に表記されていません。

なぜトラフと渦度極大値の位置は一致しないのでしょうか。また、トラフはどちらをもとに引けば良いのでしょうか。

渦度が生じるのは、①流れに曲率があるとき、②速度の水平シアーがあるとき、の2通りが考えられます(図1)。

図1 渦度が生じる要因

トラフは低気圧性循環による曲率が大きいところですから、①のパターンです。

しかし、正渦度域で計算されている極大値は、①と②の両要素による渦度の合計値です。したがって、②の風の水平シアーによる渦度が大きい場合は、曲率が最大のところには極大値が算出されません。

事例で見てみましょう。

事例1:トラフと極大値の位置が一致するケース

(2019.1.27 12UTC)

図2 トラフと渦度極大値の位置が一致するケース

谷底に極大値「+182」(オレンジ色破線)があります。低気圧性循環による曲率が大きく、かつ風の水平シアーがないケースです。

このような事例なら、自信を持ってトラフを引くことができます。

事例2:トラフからずれて極大値が存在するケース

(2019.1.24 00UTC )

図3 トラフと渦度極大値の位置がずれているケース

正渦度の極大値「+172」(オレンジ色破線)の位置はトラフから南東にずれています。これは風の水平シアーも大きいので、トラフの位置からずれたところに極大値が算出されたものです。

「トラフは極大値(+172)に重ねて書くべきか?」と悩むところですが、ここは堂々と等高度線が凸状に張り出したところに引きましょう。

事例3: トラフがないのに極大値が存在するケース

(2019.2.13 00UTC)

図4 トラフがないのに渦度極大値が存在するケース

5,760mの正渦度域が帯状になっているところに、極大値「+100」(オレンジ色破線)があります。等高度線は直線状で、近傍にトラフは見当たりません。これは低気圧性の循環がなく、風の水平シアーが大きいケースです。

(疑問)トラフと気圧の谷

「トラフ」とは別に「気圧の谷」という言葉もあります。これらは同じものを指しますか?何か用語の使い分けがあるのでしょうか。

「トラフ」とは別に「気圧の谷」という言葉もあります。これらは同じものを指しますか?何か用語の使い分けがあるのでしょうか。

「気圧の谷」も「トラフ」も同じ概念です。気象庁の定義は次の通りです。

気圧の谷: 高圧部と高圧部の間の気圧の低いところ。

トラフ: 気圧の谷。主に高層天気図において用いる。

トラフ: 気圧の谷。主に高層天気図において用いる。

出典:気象庁「気圧配置 気圧・高気圧・低気圧に関する用語」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi1.html

「気圧の谷」は主に地上天気図で使われることが多い用語ですが、高層天気図で用いられることもあります。

それに対して、「トラフ」は高層天気図のみで用いられ、地上天気図で使われることはありません。したがって「気圧の谷」はトラフを含む、より汎用性の高い言葉と考えられます。

気象庁が使う用語には時々不可思議なものがあります。例えば、低気圧は「進む」で高気圧は「移動する」というように、主語によって述語を使い分けることがあります。

ところでトラフ解析は500hPa面で行うことが多いですよね。これは500hPa面は対流圏の中間にあたり収束・発散が小さく、渦度が保存されるとみなせるため追跡がしやすいからです。

しかしトラフ自体は500hPa面以外でも、300hPa、700hPa、850hPaの各面でも観察することができます。したがって、どの等圧面でトラフを解析するのかを言及するのが好ましいのです。

第51回の実技試験でも「500hPa面のトラフ」という表現が用いられています。解答でも500hPa面であることが自明の場合を除いては、(字数の余裕がある場合は)「500hPa面のトラフ」と書きましょう。

(疑問)なぜトラフ解析をするの?

トラフって分からないことだらけです。参考書を見ても、納得のいくようなトラフの見つけ方って説明されていません。

そもそもなんのためにトラフを解析するのですか?

トラフって分からないことだらけです。参考書を見ても、納得のいくようなトラフの見つけ方って説明されていません。

そもそもなんのためにトラフを解析するのですか?

かなり直球の質問です。端的に答えると、トラフはこれから天候が悪化する前兆になるからです。トラフの移動を追いかけると、どこの天気が崩れるかを予想することができます。

トラフの前面は発散場

温帯低気圧がどのように発達するかを考えてみましょう。下層と上層の条件がうまく一致すると、低気圧は発達します。下層の条件としては暖かくて湿った大気(暖湿気)が流入していること、温度移流があることが挙げられます。また、上層の条件としては発散場があることです。発散場は空気の存在が疎になるので、そこを埋め合わせるように下層から空気が上昇します(図5)。

図5 温帯低気圧の発達

発散場はトラフ(低気圧性循環)とリッジ(高気圧性循環)の間にできるので、トラフが接近してくるとその前面が発散場となります。

下層で低気圧が発達する条件が揃っても、上層に発散場が存在しないと不明瞭なままに終わってしまいます。逆に上層にトラフがあっても、下層に低気圧の卵がなければトラフはそのまま通過してしまいます。したがって、500hPaの解析図を見て片っ端からトラフに印をつけていくという作業は無駄です(そのような人を見たことがあります)。

さらにトラフを追いかけることで気温の変化の予想をすることもできます。

トラフは寒気をともなう

上層を吹く偏西風は緯度に平行ではなく南北に蛇行しています。南に蛇行した部分(形状)をトラフと称しているので、基本的にトラフは北側の寒気を伴っています(図6)。

図6 偏西風の波動(イメージ)

これも事例を見てみましょう。

(2019.1.15 12UTC)

図7 温度移流をともなうトラフ

トラフ後面では等温線を横切るように北よりの風が吹いています。これが寒気移流です(図7青色線)。また、トラフ前面では南よりの風が等温線を横切る風(暖気移流)が吹いています(図7橙色線)。

このように、トラフを見つけたら温度移流があるかを確認してみましょう。例えば、冬季の気温を予想するには500hPaの温度場で寒気がどこまで南下するかを見ることが大事です。しかしトラフが通過して寒気移流がなくなれば、寒気のピークは底を打ったと判断することができます。降っていた雪も終息に向かいます。

気象庁は季節予報を発表していますが、1ヶ月予報では偏西風の蛇行の予測を利用しています。例えば、偏西風が南へ蛇行すると予想される場合は、気圧の谷が通過する(=高度が下がる)ので低温と予測します。

人気ブログランキングへ

2019-03-20 15:46

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0