天気図の解析練習③(解析の実際) [練習]

はじめに

「天気図の解析」の第3回では、代表的な天気図や衛星画像を使って実際に実況解析をしてみます。

実況解析というのは、「今どうなっているのか」、「なぜそうなったのか」を分析することです。単純なようですが、予報作業の基礎となる作業です。

実況解析は、できるだけ毎日行うのが望ましいです。天気は連続して変化していくので、自分の解析がどこまで正しかったかが次の時点で明らかになります。これを繰り返していくことで経験値が高まり、豊富なシナリオを蓄積することができます。

解析作業で大切なのは、天気図を見れば一目瞭然のこと、例えば「どこどこに前線がある」という明快なことであっても、文字にして書くということです。

「分かりきったことだから、これは書かなくていいや」ではなくて、単純なことでも文字に書くという練習を繰り返すという小さな一歩を重ねていきましょう。

解析例

2019年4月5日の事例を取り上げます。

各天気図で気がついた点を2〜4項目ずつ、簡潔に書いていきます。

なお、他天気図との関連性を青字のコメント文で記載しています。

解説

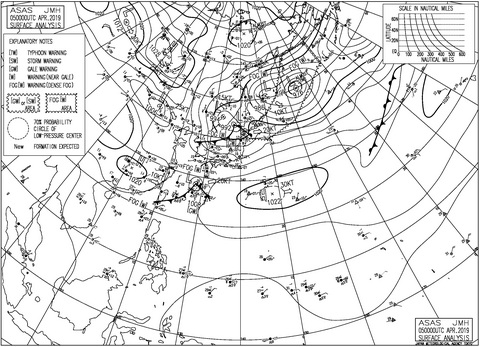

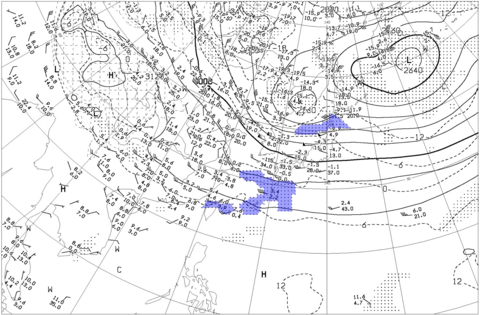

1.地上天気図

日本の天気に影響する気圧系(低気圧、高気圧、前線)を中心に、大陸を含めた広い範囲で気圧系を見ます。気圧系は移動方向や、その速さにも注目します。

例えば、今回の事例では奄美大島の低気圧は20ktで東北東に進んでいますが、その後面にある高気圧は10ktで東に移動しています。仮に高気圧の移動速度の方が速ければ、気圧傾度は今後大きくなると推測できます。

日本海北部と沿海州にそれぞれ低気圧があり今後どちらが発達するか気になるところですが、「実況解析」は低気圧が2つあると認識しておしまいです(その先は「予想」の話になります)。

とは言っても気になるので、2つの低気圧を比較してみます。

| 沿海州の低気圧 | 日本海北部の低気圧 | |

|---|---|---|

| 過去6時間の発達(hPa) | 996→996→994 | 998→996→992 |

| 低気圧性循環 | 850hPaで示している | 示していない |

| 等温線の特徴 | なし | 北に盛り上がっている |

| 相当温位の特徴 | なし | 北に盛り上がっている |

こうして比較して見ると、日本海北部の低気圧が発達しそうです。

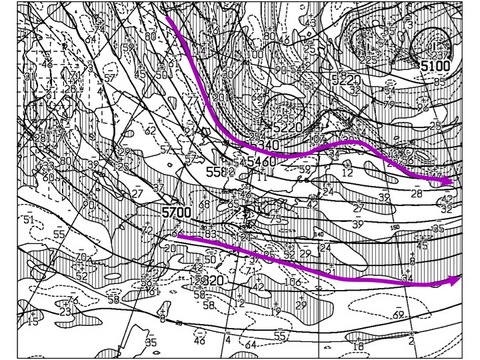

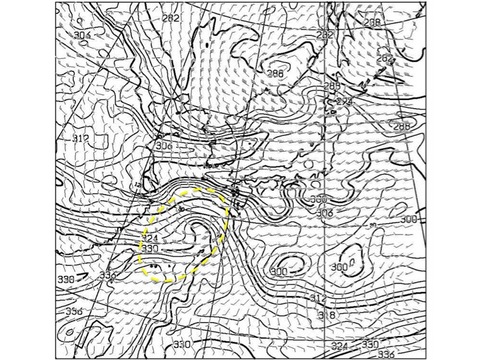

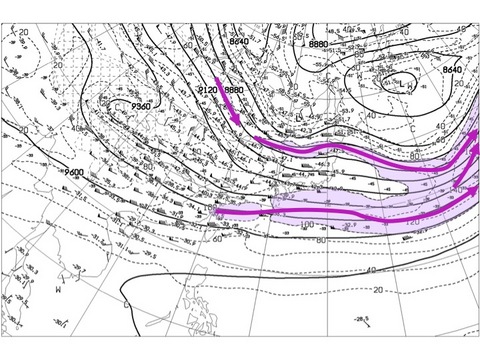

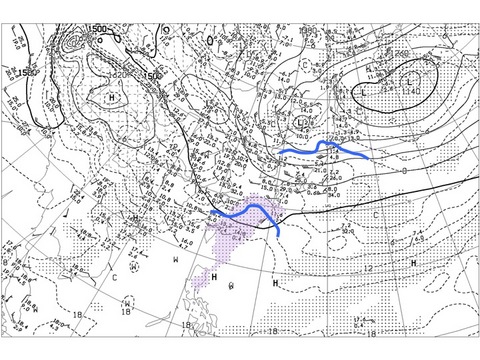

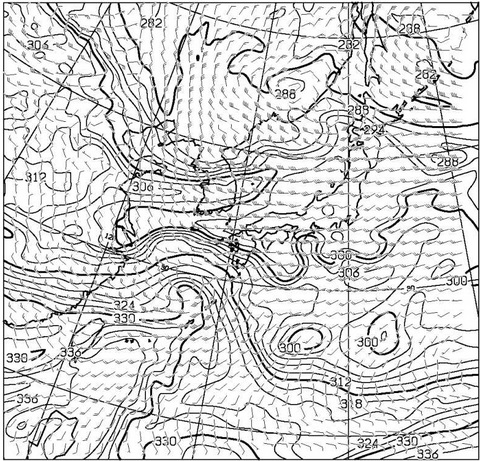

2.300hPa天気図

下層と比べると変化は緩慢ですが、上層ほどあらゆる気象現象の「背景の場」であることを意識します。すなわち、メソスケールや局所的な気象現象もそれだけを見るのではなく、大きな場から徐々に絞り込んで観察するということです。

強風軸の解析を毎日続けていると、季節により風の吹く緯度が異なることに気がつきます。また、夏になるとチベット高気圧が発生し、チベットの高所を吹く風が変化することも分かります。

強風軸を見つけるには、300hPa天気図に破線で表示される最大の風速から2〜3段階(40〜60kt)ほど弱い風速の破線を塗りつぶし、その中心を貫くように描くと良いと思います。

今回の事例は4月上旬でジェットが強く、かつ日本付近を吹いています。最大風速は160ktなので3段階(60kt)弱い100ktを強風軸の基準にすることで引きやすくなりました。

ジェットは南から順に「亜熱帯ジェット(subtropical)」、「寒帯前線ジェット南系(polar south)」、「寒帯前線ジェット北系(polar north)」の3本があります。3本あるということを念頭に引きます。

ジェット軸・強風軸の解析は厳密ではなく、あまり神経質になる必要はありません。どの辺を吹いているかが分かれば大丈夫です。

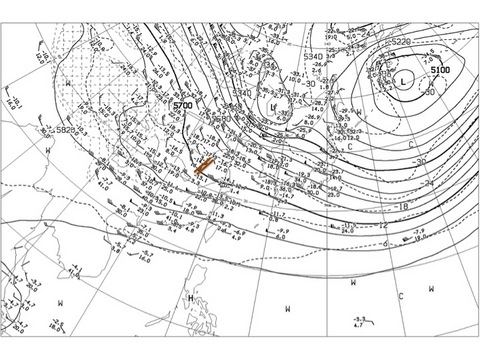

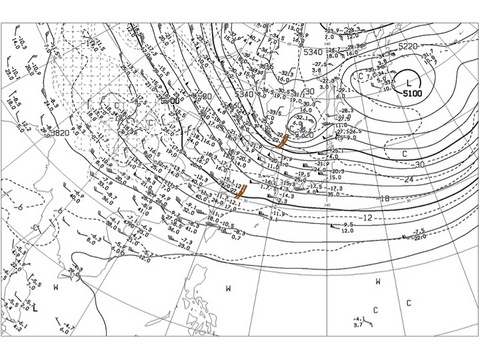

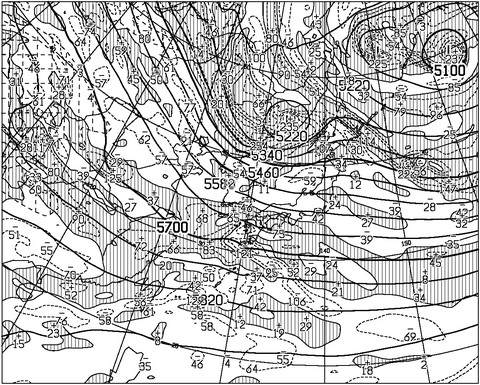

3.500hPa天気図

500hPa等圧面ではトラフやリッジを見るほか、等高度線や等温線で寒気の強さや太平洋高気圧の強さなどを見ます。見どころが満載の天気図です。

トラフは風の向きが北よりから南よりに変化しているところを探すと見つけやすいでしょう。

今回の事例ではトラフが2つありましたが、「東シナ海の5700mのトラフ」は見つけにくいと思います。これは12時間前の500hPa天気図(下図)を見ると分かりやすいです。

低気圧や高気圧は、地上高気圧に移動方向と移動速度が表示されていますが、トラフの移動情報は記載されていません。12時間前の天気図と見比べて、トラフがどの方向に進んでいるのかを確認する習慣をつけましょう。

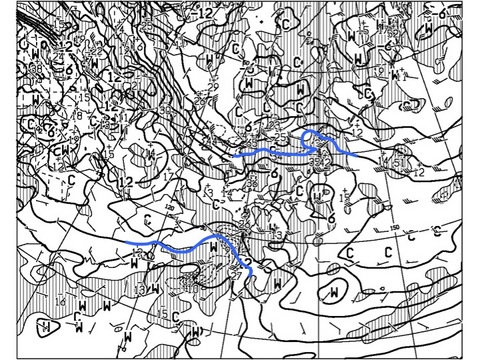

4.700hPa天気図

700hPaの湿り域をレーダーエコーや気象衛星画像と突合することで、雲域と降水域の対応を確認することができます。湿り域を見るときは、前線(がある場合には)や雲の形と関連づけます。また、850hPaの湿り域と見比べることも大事です。

今回の事例では、北の湿り域は日本海北部の前線の暖域に発生しているのに対して、南の湿り域は東シナ海の前線の暖域および温暖前線に対応しています。

また、850hPaの実況図と見比べると、850hPaでは北の湿り域がほとんど存在しません。これについては、後ほどの「8.850hPa相当温位・風解析図」で考えてみます。

※日々の解析練習では「なぜそうなっているのか?」をあまり突き止めずに、そうなっているという事実を認識するに留(とど)めた方が作業効率は上がります。

5.850hPa天気図

850hPaは接地境界層の影響を受けないギリギリの高度であり、下層における気圧分布や温度分布を見るのに適しています。

風向を見ると鹿児島では西南西の風ですが、奄美では南南西の風が吹いており、温暖前線に対応する風の水平シアーがあります。また、上海付近では北西の風ですが、台湾では西南西の風となっており、寒冷前線に対応する風のシアーが確認できます。

ちなみに3月までの天気図に見慣れていると等温線が密になったように感じますが、これは4月から等温線が3℃おきに表示されるためです(850hPa実況図のみ)。

【850hPa天気図の等温線表記】

4〜9月: 3℃間隔、 10〜3月: 6℃間隔

4〜9月: 3℃間隔、 10〜3月: 6℃間隔

6.500hPa高度・渦度解析図

渦度域の分布をざっくりと把握するのに用います。トラフがどのように移動して現在の正渦度域になっているのかを、過去の解析図から追跡します。

この解析図には渦度の極大値が記入されているのでトラフが見つけやすい、という人もいます。渦度は大気の流れの回転と風速の水平シアーの双方により算出されるので、極大値=トラフではありません。個人的には500hPa天気図の方がトラフを見つけやすいと思います。

渦度ゼロ線は強風軸に対応しているので、500hPa天気図を使うよりは見つけやすくなります。

渦度ゼロ線は滑らかでなく小さい凸凹があります。これは計算値をそのまま表現したためなので、強風軸を書くときは滑らかな曲線でつなぎます。500hPaの強風軸は、300hPaよりも南側に位置することが通常です。

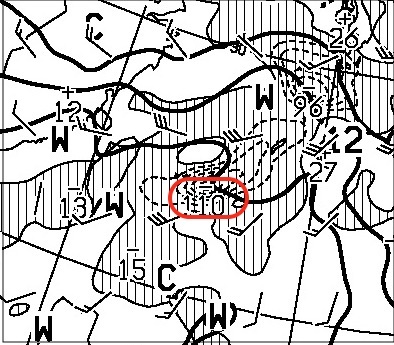

7.850hPa風・気温、700hPa鉛直p速度解析図

低気圧の発達や前線の活動状況を見るのには欠かせない天気図です。

上昇流は負の鉛直p速度(hPa/H)を持ちます。上昇流域は縦線の領域で表され、さらにー20(hPa/H)ごとに点線で表記されます。

今回の事例では、石垣島付近で「ー110」の上昇流の極値が計算されています。

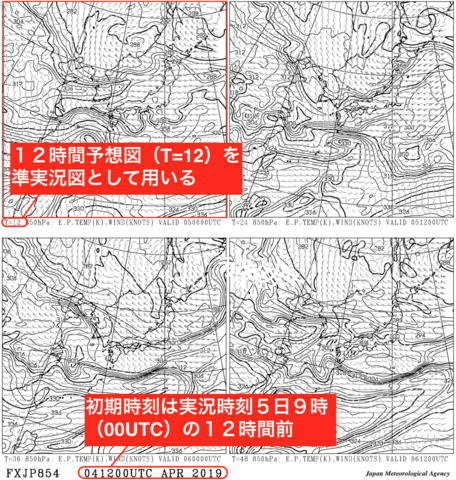

8.850hPa相当温位・風解析図

この図は予測図です。しかし、相当温位の実況図は存在しないため、「実況時刻の12時間前を初期時刻とする12時間後予想図」を実況に準じた「準実況図」として用います。

分かりにくい表現をしましたが、今回の事例では4月5日9時(00UTC)の実況を見ているので、それより12時間前の4日21時(12UTC)の「850hPa相当温位・風解析図」の12時間予想図を使って850hPaの相当温位と風を見ます。

さて、東シナ海の低気圧に大きな湿り域(レーダーエコー、雲域)が生じている理由について考えてみます。850hPa相当温位・風の解析図を再掲します。

黄色の点線で囲った領域では等相当温位線が密集し傾度が大きくなっている上に、盛り上がりも大きくなっています。また、石垣島ではθe=339K以上の下層暖湿気が流入しています。これが日本海北部の低気圧との違いだと思われます。

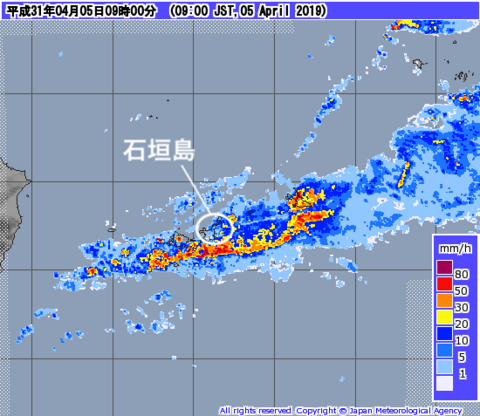

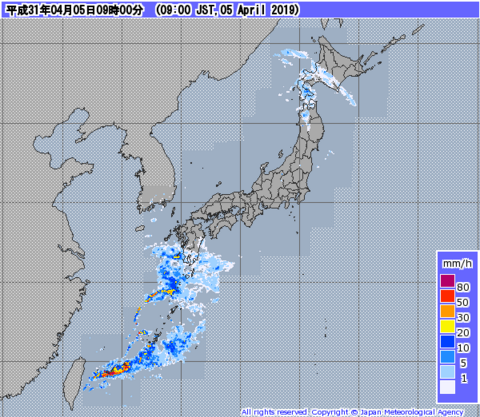

9.レーダーエコー

この事例では、先島諸島(宮古諸島と八重山諸島の総称)付近のエコーが黄色から赤色の暖色系となっており、寒冷前線の活動が活発なのが分かります。

先島諸島周辺を拡大したレーダーエコーがこちらです。

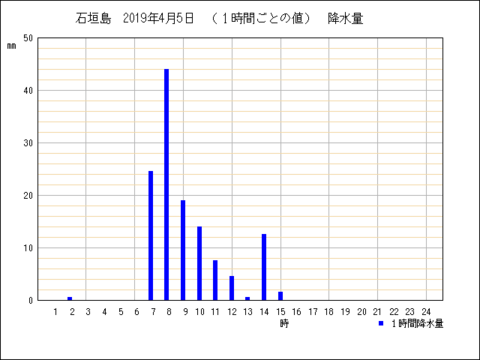

石垣島は赤色で表示される「非常に激しい雨」の北側に位置しています。石垣島の降水量はどうなっているでしょうか。

4月5日の降水量のグラフを見ると、8時の1時間降水量(※)が42mmとなっています。これは700hPa鉛直p速度が石垣島で極値となっていたこととも符号しています。

※「8時の1時間降水量」とは7時00分〜7時59分に降った雨量のことです。

最後に、石垣島の大気の安定度をSSI(ショワルター指数)で確認しておきます。ショワルター指数とは、850hPaの気塊を500hPaまで持ち上げたときの気温を算出し、500hPaの大気の気温から減じたものです。

出典:ワイオミング大学

石垣島のSSI(ショワルター指数)の値はマイナス0.59と負の値でした。これは850hPaから持ち上げた気塊が500hPaの大気よりも暖かく、さらに上昇していくことを意味します。

したがって、石垣島の大気の状態は不安定だったことがこれからも確認できます。

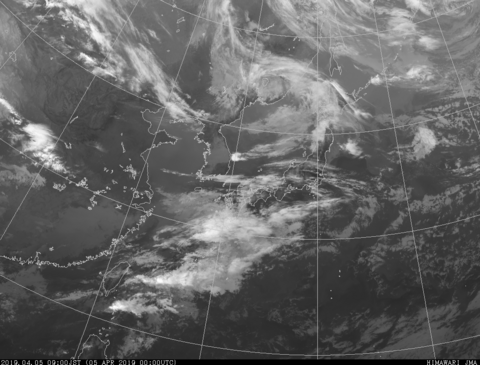

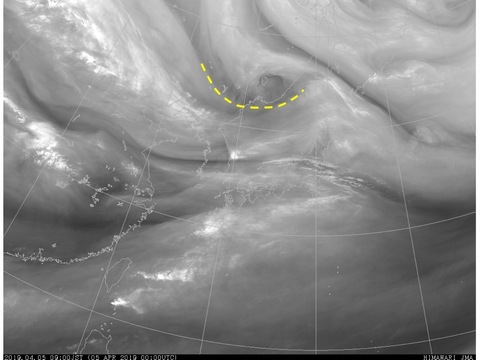

10.赤外画像

気象衛星画像を見るとき、雲は小さい単位ではなく、ひとまとまりの雲域として捉えます。

雲があるところばかりではなく、雲がない領域(黒く写っているところ)にも注目します。ここは晴れている領域なので、天気図と見比べると「こういうときは晴れるのか」ということが分かります。

衛星画像は連続写真で見ると、その雲がどこからやってきたのかや、渦を巻いている様子が分かりやすくなります。気象庁のホームページでは過去3時間や6時間の動画(10分ごとのコマ送り)を見ることができます。

衛星画像のページ(気象庁):

http://www.jma.go.jp/jp/gms/

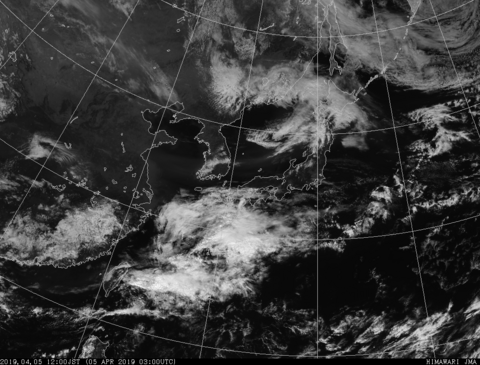

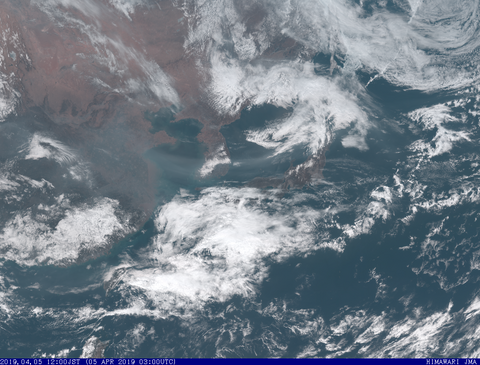

11.可視画像

可視画像は早朝や夕方の時間帯は、日射の角度によって写りが良くありません。4月上旬になっても午前中の早い時刻では、画像がはっきりしません。そこで冬季は12時の可視画像で代用します。9時からの3時間では、雲画像に大きな変化は生じないと考えられます。

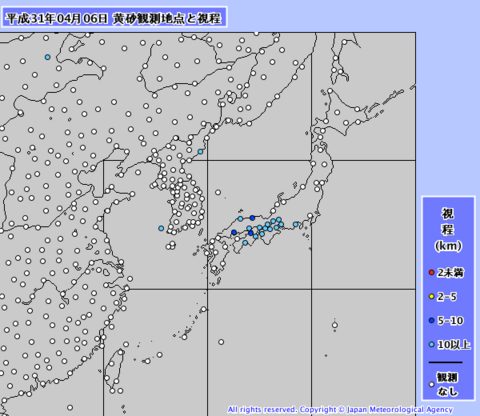

今回の事例では黄砂を確認することができました。黄砂は東アジアの砂漠域から舞い上がった黄砂粒子が上空の風により運ばれる現象です。3〜4月に最も頻繁に発生し、大気汚染や交通障害などをもたらします。

4月5日、「黄砂に関する全般気象情報」が発表されました。4日15時現在、中国東北区で黄砂が観測され、5日午後は北日本から東日本を中心に黄砂が予想されるという内容です。

11(2)の可視画像(カラー)には黄砂が日本に向けてまさに飛来中の形跡がはっきりと見てとれます。

黄砂の飛来状況は気象庁の「黄砂観測実況図」で確認することができます。

6日には西日本で黄砂が確認されているのが分かります。

最後に

今回取り上げた4月5日の事例は天気図的には賑やかな日で、解析の対象が豊富でした。

毎日のように作業を続けていると、このように特徴の多い日ばかりではありません。だからと言って「解析事項なし」とするのではなく、特徴がなければないなりに継続することが大切です(と教わりました)。

天気図(実況図)の解析は、慣れないと時間のかかる作業です。私も毎回、一時間以上かかっていました。試験勉強も続けながらだと、これだけの時間を確保できるのは週末ぐらいかもしれません。でも、続けていると自分なりに着眼点が分かってきて、時間は自然と短縮されていきます。

試験に合格することも大事だけど、そもそも天気図を読めるようになることが大前提です。頑張って続けていれば天気の直感力が磨かれて、そのおまけとして「試験合格」がついてくるはずです。

人気ブログランキングへ

2019-04-12 17:34

nice!(0)

コメント(0)

コメント 0