等値線を読み取る [練習]

試験では、天気図から低気圧の中心気圧を読み取る問題が頻出されます。

通常、天気図には高気圧や低気圧の中心気圧が記載されていますが、試験ではそれをあえて隠して等圧線の本数から読み取らせることがあります。

等圧線には太実線、細実線、破線があります。今回は破線の等圧線をメインに学習します。

合わせて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」の閉じた温度線を読み取る方法も確認します。

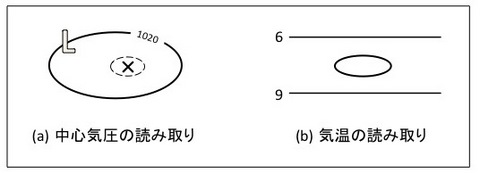

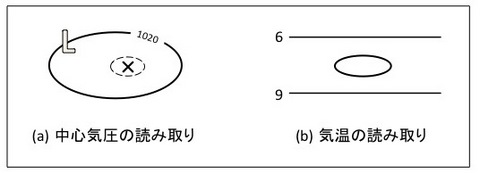

次の等値線が与えられたときに、(a)中心気圧、(b)6℃線と9℃線に挟まれた気温、はいくつと読み取るのが正しいのか?

【選択肢】

(a)①1020hPa、②1018hPa、③1016hPa、④1022hPa、⑤1024hPa

(b)①6℃、②9℃、③7.5℃、④読み取り不能

正解は「(a)②1018hPa、(b)④読み取り不能」です。自信を持って正解できた方は、以下は読まなくても大丈夫です!

気象庁が作成する地上天気図に、等圧線は4hPa単位で記入されています。必要があればその中間値(2hPa)を破線で表現します。

破線が用いられるのは次のケースです。

では、それぞれを見てみましょう。

高気圧・低気圧の中心気圧は2hPa単位で解析することが原則になっています。そのため、天気図では破線表示が必要になることがあります。

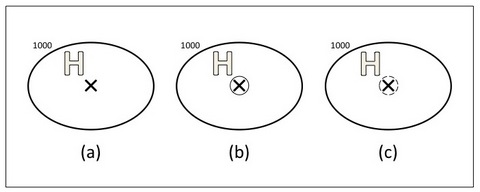

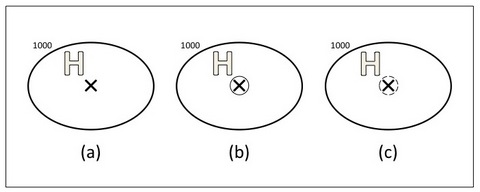

次の図を見てください。

いずれも「H」とあるので高気圧が書かれていて、高気圧中心の周りを1000hPa(太実線)が囲んでいます。高気圧中心は「×」で表現されています。

それぞれの中心気圧は次のようになります。

(a)高気圧中心の気圧は太実線と同じ1000hPaです。

(b)高気圧中心を細実線(4hPa)が囲んでいるので、1004hPa(=1000+4)です。

(c)高気圧中心を破線(2hPa)が囲んでいるので、1002hPa(=1000+2)です。

この3通りを確実に読み分けられるようにしてください。

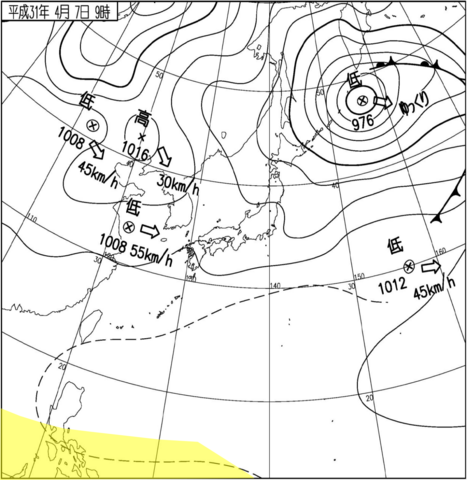

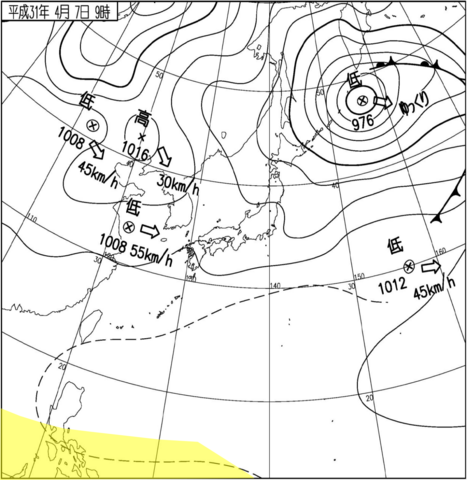

次の天気図を見てください。

※気象庁天気図を修整

日本の南海上には等圧線(実線)がありません。気圧傾度が小さいので、等圧線はスカスカの状態です。このようなとき、補助線として2hPa単位の破線を表記します。

どれぐらいスカスカの時に破線を引くかというと、「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない」場合です(上記の天気図では概ね黄色の領域が該当します)。

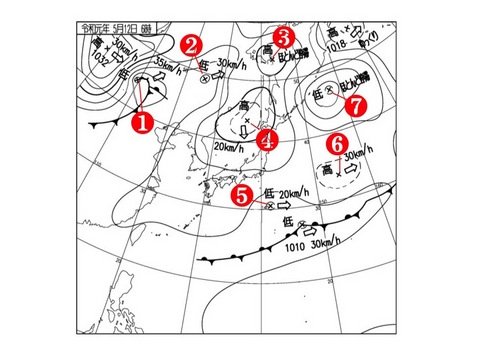

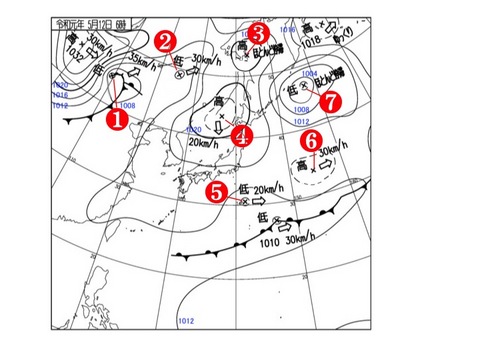

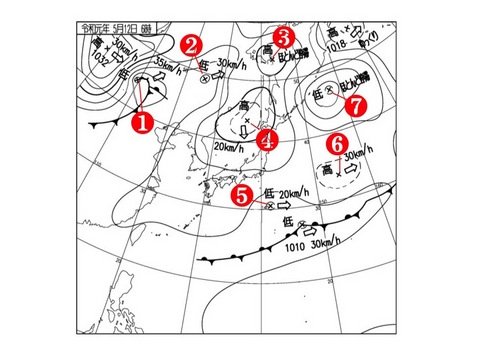

次の①〜⑦の高気圧、低気圧の中心気圧を読み取ってみましょう(元の天気図に記載されていた中心気圧は消してあります)。

※気象庁天気図を修整

まず分かりやすいように、すべての等圧線の気圧を読み取って記入します。低圧側は中心部ほど気圧が低いこと、逆に高圧側は中心部ほど気圧が高いことに留意しながら読み取ります。

※気象庁天気図を修整

注意したいのは、地上天気図に個々の等圧線の値は記入されていないことです(ASASは、太実線のみに「1000」「1020」と表記されています)。

等圧線に被って「1018」などと表記されているとあたかも等圧線の気圧かと勘違いしてしまいますが、表記されているのは高気圧・低気圧の中心気圧です。

(正解)

①1004、②1008、③1020、④1022、⑤1010、⑥1014、⑦1002

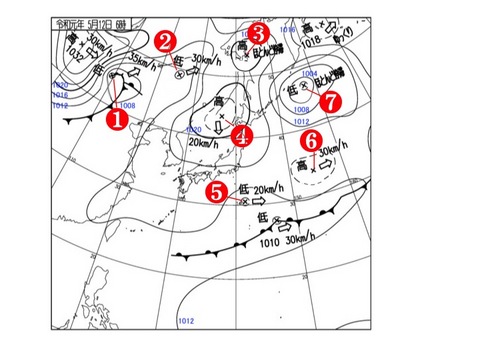

補助線が2本(①、②)引かれています。これは「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない場合」に相当し、いずれも1014hPaです。

正しく読み取れない方は、「SPAS(速報天気図)では、等圧線に気圧の値は記入されない」ことに留意してください。

破線②の上に「1008」とあり、あたかも2つの低気圧を囲んでいる閉じた等圧線が1008hPaであるかのように見えます。しかし、これは30km/hで東進中の低気圧の気圧を表します。

20hPa ごとに引かれる太実線を基準にして、高気圧・低気圧に記入された気圧の値を参考にしながら読み取ってください。

続いて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」(解析図)の閉じた温度線の読み取りを練習しましょう。

基本的に「850hPa天気図」(実況図)に書かれた温度分布と同じですが、解析図の方が温度線を見やすいこと、そしてより実況図よりも細かく分析されています。

一般的に高緯度(北側)から低緯度(南側)に南下するほど気温は高くなります。しかし気温は線形に上昇していくのではなく、小さな上下を含みながら推移していくことがあります。

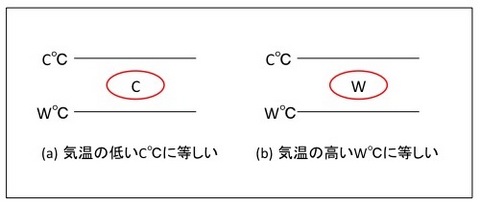

したがって、等温線の間に現れた「小さな閉じた等温線」は、その下の気温より高いとか低いとかを一概に言うことはできません。その代わり、判断材料として、閉じた等温線には「W」もしくは「C」と書かれています。

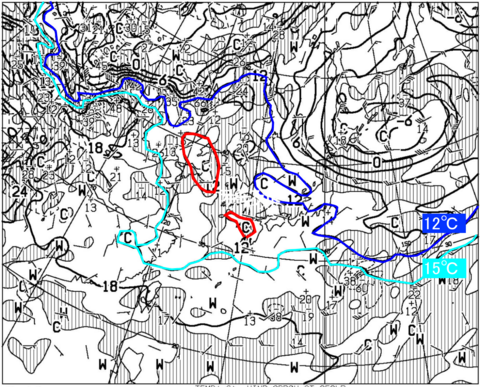

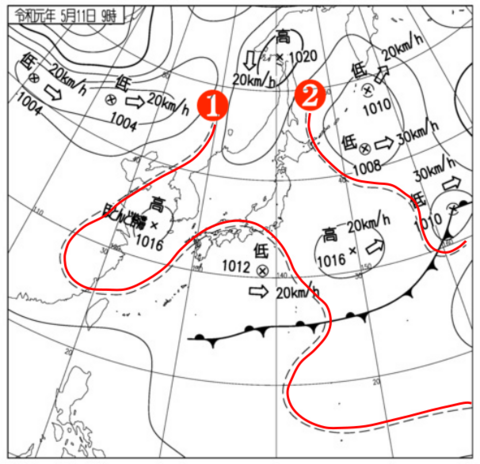

12℃線と15℃線の間に閉じた等温線が2つあり、いずれも「C」と書かれています。

AXFE578 111200UTC MAY2019

12℃から15℃の間は、12℃、13℃、14℃、15℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「低い(C)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の低い方である12℃を起点としてリニアに気温が下降していくことを意味しています。ここに小さな谷があるイメージです。

したがって、いずれの等温線も12℃になります。

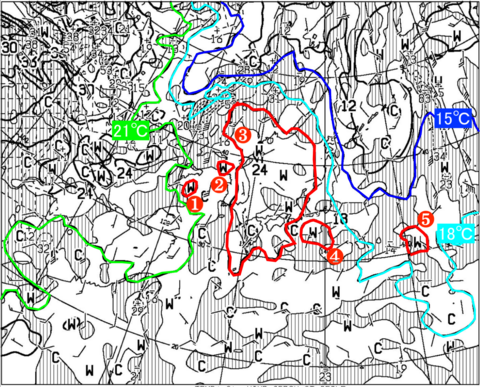

閉じた等温線が5つあり、いずれも「W」と書かれています。

①②③④:18℃線と21℃線の間

⑤:15℃線と18℃線の間

③は①②④と比べると大きな領域ですが、よく観察すると環状に閉じていることが分かります。

18℃と21℃の間は、18℃、19℃、20℃、21℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「高い(W)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の高い方である21℃を起点としてリニアに気温が上昇していくことを意味しています。ここに小さな山があるイメージです。

参考文献:「平成29年度予報技術研修テキスト」(気象庁予報部)

人気ブログランキングへ

通常、天気図には高気圧や低気圧の中心気圧が記載されていますが、試験ではそれをあえて隠して等圧線の本数から読み取らせることがあります。

等圧線には太実線、細実線、破線があります。今回は破線の等圧線をメインに学習します。

合わせて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」の閉じた温度線を読み取る方法も確認します。

問題

次の等値線が与えられたときに、(a)中心気圧、(b)6℃線と9℃線に挟まれた気温、はいくつと読み取るのが正しいのか?

【選択肢】

(a)①1020hPa、②1018hPa、③1016hPa、④1022hPa、⑤1024hPa

(b)①6℃、②9℃、③7.5℃、④読み取り不能

正解は「(a)②1018hPa、(b)④読み取り不能」です。自信を持って正解できた方は、以下は読まなくても大丈夫です!

等圧線の読み取り

気象庁が作成する地上天気図に、等圧線は4hPa単位で記入されています。必要があればその中間値(2hPa)を破線で表現します。

破線が用いられるのは次のケースです。

①高気圧・低気圧の中心気圧を解析するとき

②一定以上の領域に実線の等圧線がない場合

②一定以上の領域に実線の等圧線がない場合

では、それぞれを見てみましょう。

①高気圧・低気圧の中心気圧

高気圧・低気圧の中心気圧は2hPa単位で解析することが原則になっています。そのため、天気図では破線表示が必要になることがあります。

次の図を見てください。

いずれも「H」とあるので高気圧が書かれていて、高気圧中心の周りを1000hPa(太実線)が囲んでいます。高気圧中心は「×」で表現されています。

それぞれの中心気圧は次のようになります。

(a)高気圧中心の気圧は太実線と同じ1000hPaです。

(b)高気圧中心を細実線(4hPa)が囲んでいるので、1004hPa(=1000+4)です。

(c)高気圧中心を破線(2hPa)が囲んでいるので、1002hPa(=1000+2)です。

この3通りを確実に読み分けられるようにしてください。

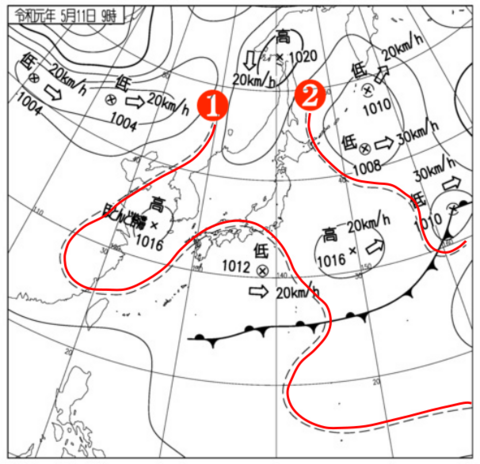

②一定以上の領域に等圧線がない場合

次の天気図を見てください。

※気象庁天気図を修整

日本の南海上には等圧線(実線)がありません。気圧傾度が小さいので、等圧線はスカスカの状態です。このようなとき、補助線として2hPa単位の破線を表記します。

どれぐらいスカスカの時に破線を引くかというと、「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない」場合です(上記の天気図では概ね黄色の領域が該当します)。

実例を見てみよう

事例1:高気圧・低気圧の中心気圧

次の①〜⑦の高気圧、低気圧の中心気圧を読み取ってみましょう(元の天気図に記載されていた中心気圧は消してあります)。

※気象庁天気図を修整

まず分かりやすいように、すべての等圧線の気圧を読み取って記入します。低圧側は中心部ほど気圧が低いこと、逆に高圧側は中心部ほど気圧が高いことに留意しながら読み取ります。

※気象庁天気図を修整

注意したいのは、地上天気図に個々の等圧線の値は記入されていないことです(ASASは、太実線のみに「1000」「1020」と表記されています)。

等圧線に被って「1018」などと表記されているとあたかも等圧線の気圧かと勘違いしてしまいますが、表記されているのは高気圧・低気圧の中心気圧です。

(正解)

①1004、②1008、③1020、④1022、⑤1010、⑥1014、⑦1002

事例2:一定以上の領域に等圧線がないケース

補助線が2本(①、②)引かれています。これは「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない場合」に相当し、いずれも1014hPaです。

正しく読み取れない方は、「SPAS(速報天気図)では、等圧線に気圧の値は記入されない」ことに留意してください。

破線②の上に「1008」とあり、あたかも2つの低気圧を囲んでいる閉じた等圧線が1008hPaであるかのように見えます。しかし、これは30km/hで東進中の低気圧の気圧を表します。

20hPa ごとに引かれる太実線を基準にして、高気圧・低気圧に記入された気圧の値を参考にしながら読み取ってください。

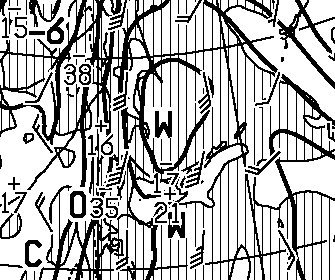

850hPaの等温線

続いて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」(解析図)の閉じた温度線の読み取りを練習しましょう。

基本的に「850hPa天気図」(実況図)に書かれた温度分布と同じですが、解析図の方が温度線を見やすいこと、そしてより実況図よりも細かく分析されています。

一般的に高緯度(北側)から低緯度(南側)に南下するほど気温は高くなります。しかし気温は線形に上昇していくのではなく、小さな上下を含みながら推移していくことがあります。

したがって、等温線の間に現れた「小さな閉じた等温線」は、その下の気温より高いとか低いとかを一概に言うことはできません。その代わり、判断材料として、閉じた等温線には「W」もしくは「C」と書かれています。

C:周囲よりも低い(閉じた等温線を挟む2本の温度線のうち、気温の低い方と同じ気温)

W:周囲よりも気温が高い(閉じた等温線を挟む2本の温度線のうち、気温の高い方と同じ気温)

W:周囲よりも気温が高い(閉じた等温線を挟む2本の温度線のうち、気温の高い方と同じ気温)

実例を見てみよう

事例1:「C」のケース

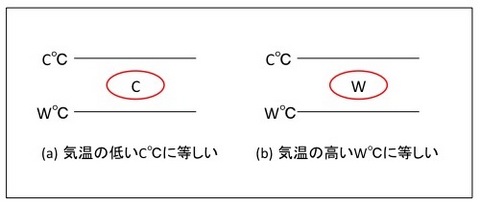

12℃線と15℃線の間に閉じた等温線が2つあり、いずれも「C」と書かれています。

AXFE578 111200UTC MAY2019

12℃から15℃の間は、12℃、13℃、14℃、15℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「低い(C)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の低い方である12℃を起点としてリニアに気温が下降していくことを意味しています。ここに小さな谷があるイメージです。

したがって、いずれの等温線も12℃になります。

事例2:「W」のケース

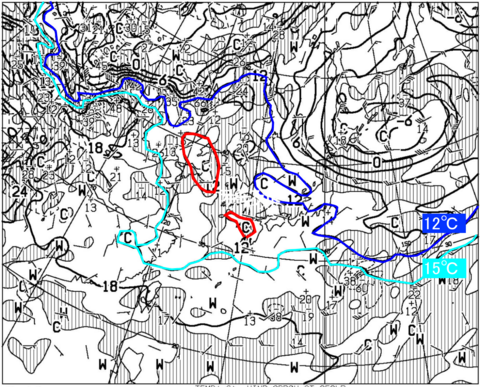

閉じた等温線が5つあり、いずれも「W」と書かれています。

①②③④:18℃線と21℃線の間

⑤:15℃線と18℃線の間

③は①②④と比べると大きな領域ですが、よく観察すると環状に閉じていることが分かります。

18℃と21℃の間は、18℃、19℃、20℃、21℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「高い(W)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の高い方である21℃を起点としてリニアに気温が上昇していくことを意味しています。ここに小さな山があるイメージです。

参考文献:「平成29年度予報技術研修テキスト」(気象庁予報部)

人気ブログランキングへ

2019-05-15 11:24

nice!(0)

コメント(2)

わかりやすいHPの提供ありがとうございます

下記誤記ではないかと思います。【】内ご確認ください。

「C」のケース

しかし、それよりも気温が「低い(C)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の低い方である12℃を起点としてリニアに気温が上昇【下降】していくことを意味しています。ここに小さな山【谷】があるイメージです。

by smat (2020-07-26 14:18)

smat様

ご指摘ありがとうございます。

修正させていただきました。

大変遅くなり申し訳ありませんでした!

by ビール隊長 (2022-11-01 16:18)