台風・低気圧の通過による風向の変化 [知識]

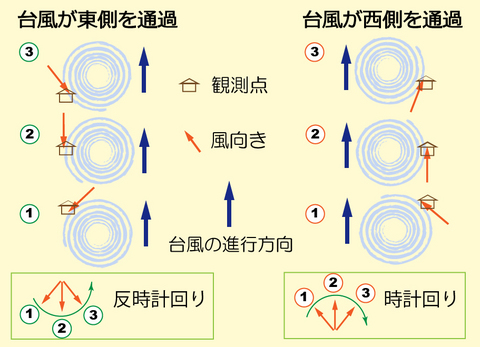

台風や低気圧が通過する際、観測点のどちら側(東側か西側か)を通過するかで時間にともなう風向きの変化が異なります。

試験で時々出題されるので暗記しても良いのですが、図解で簡単に理解することができます。この機会に理解しておきましょう。また、試験中に簡単に思い出す方法も教えちゃいます。

なお、以下では台風で説明をしますが、温帯低気圧でもまったく同じです。

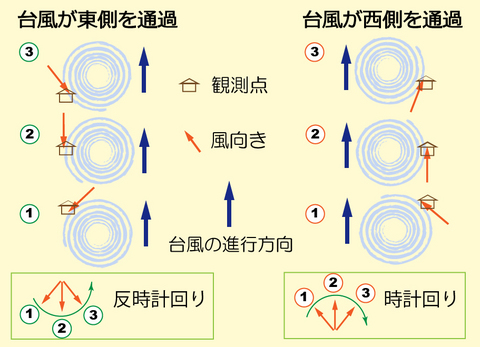

台風の通過に応じて風向きがどう変化するかを、段階を追ってみてみます。台風は低気圧の一種なので、風は反時計回り(左回り)に吹き込みます。

観測点に①南から台風が近づき、②観測点を通過し、③北に遠ざかる、に分けて図解します。図の左半分は台風が観測点の東側を通過する場合、右半分は観測点の西側を通過する場合を示します。

台風が観測点の東側を通過するケースで説明します。

台風は南から北に進む想定なので、図は下から上に進んでいくことに注意してください。

①台風が南から近づいてくる

観測点には北東の風が吹いています。

※風は吹いてくる方向で向きを表します。「北東の風」とは北東から吹いてくる風のことです。

②台風が観測点の真横を通過する

観測点には北の風が吹いています。

③台風が北に遠ざかっていく

観測点には北西の風が吹いています。

①〜③の順に風を並べると、吹いてくる風の向きは「北東→北→北西」というように、反時計回りに時系列変化することが分かります。

台風が観測点の西側を通過するケースも同様に考えれば、「南東→南→南西」というように、時計回りに変化することが分かります。

以上をまとめます。

理屈は分かりました。でも、試験の時は気が動転して、「あれ、西側の時は時計回り?反時計回り?」と混乱してしまいます。

そこで絶対に間違いない覚え方を教えちゃいます。これで憶えれば、確実に思い出すことができます。

平泳ぎで手をかいている様子を思い浮かべてください。

頭が台風で、手のかく向きが風向となります。

自分の進行方向

台風の進行方向です。

左手の動き

台風は東側を通過し、風向きは反時計回りに変化します。

右手の動き

台風は西側を通過し、風向きは時計回りに変化します。

(注意)

何に対して「東側」「西側」なのかを取り違えないようにしてください。

あくまでも「観測点」(右手、左手)に対しての位置関係です。

【おまけ】

とうもろこしが好きな方は、こちらで覚えていただいてもOK!

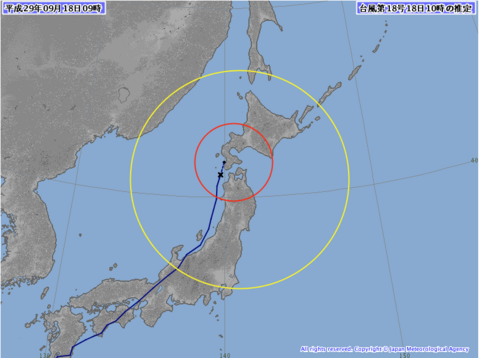

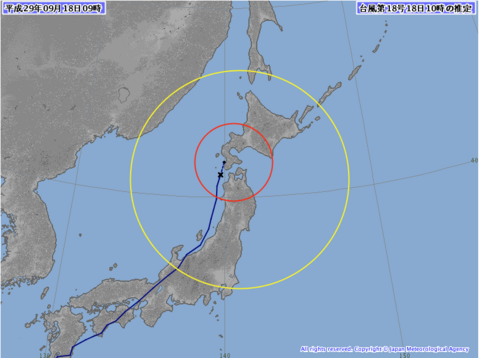

2017年の台風18号は、図の青色の進路の通り、東京の西側を通りました。

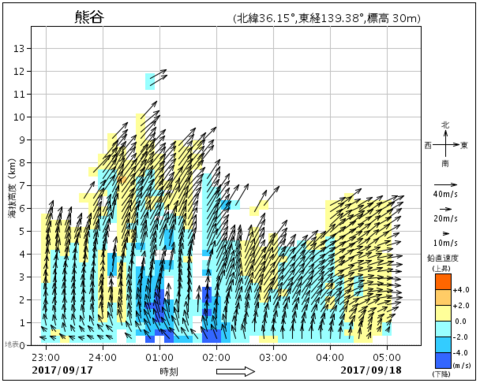

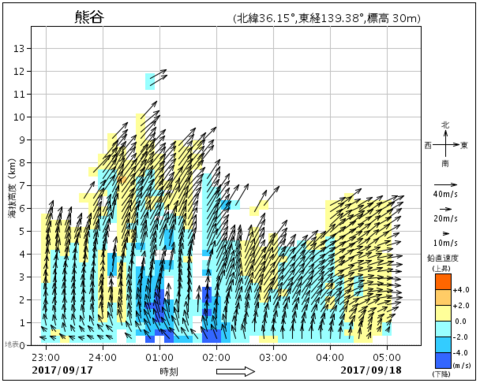

熊谷(埼玉県)のウィンドプロファイラ画像を見ると、確かに風向きの時系列変化は時計回りになっています。

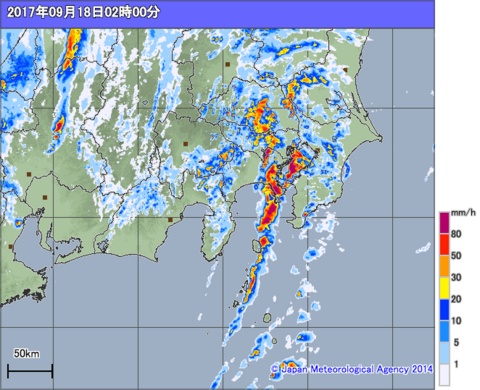

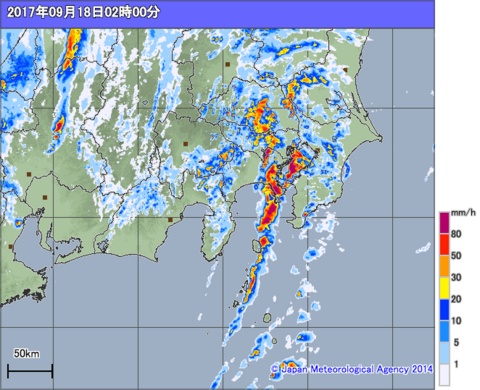

参考までに、2時のレーダーエコー図を載せておきます。

台風が東進する場合の風向変化が出題されたことがあります。

これも「平泳ぎ判定法」を使えば瞬殺です。

人気ブログランキングへ

試験で時々出題されるので暗記しても良いのですが、図解で簡単に理解することができます。この機会に理解しておきましょう。また、試験中に簡単に思い出す方法も教えちゃいます。

なお、以下では台風で説明をしますが、温帯低気圧でもまったく同じです。

風向の変化

台風の通過に応じて風向きがどう変化するかを、段階を追ってみてみます。台風は低気圧の一種なので、風は反時計回り(左回り)に吹き込みます。

観測点に①南から台風が近づき、②観測点を通過し、③北に遠ざかる、に分けて図解します。図の左半分は台風が観測点の東側を通過する場合、右半分は観測点の西側を通過する場合を示します。

台風が観測点の東側を通過するケースで説明します。

台風は南から北に進む想定なので、図は下から上に進んでいくことに注意してください。

①台風が南から近づいてくる

観測点には北東の風が吹いています。

※風は吹いてくる方向で向きを表します。「北東の風」とは北東から吹いてくる風のことです。

②台風が観測点の真横を通過する

観測点には北の風が吹いています。

③台風が北に遠ざかっていく

観測点には北西の風が吹いています。

①〜③の順に風を並べると、吹いてくる風の向きは「北東→北→北西」というように、反時計回りに時系列変化することが分かります。

台風が観測点の西側を通過するケースも同様に考えれば、「南東→南→南西」というように、時計回りに変化することが分かります。

以上をまとめます。

台風が観測点の東側を通過する場合 →風向は反時計回りに変化する

台風が観測点の西側を通過する場合 →風向は時計回りに変化する

台風が観測点の西側を通過する場合 →風向は時計回りに変化する

瞬時に思い出す方法

理屈は分かりました。でも、試験の時は気が動転して、「あれ、西側の時は時計回り?反時計回り?」と混乱してしまいます。

そこで絶対に間違いない覚え方を教えちゃいます。これで憶えれば、確実に思い出すことができます。

平泳ぎで手をかいている様子を思い浮かべてください。

頭が台風で、手のかく向きが風向となります。

自分の進行方向

台風の進行方向です。

左手の動き

台風は東側を通過し、風向きは反時計回りに変化します。

右手の動き

台風は西側を通過し、風向きは時計回りに変化します。

(注意)

何に対して「東側」「西側」なのかを取り違えないようにしてください。

あくまでも「観測点」(右手、左手)に対しての位置関係です。

【おまけ】

とうもろこしが好きな方は、こちらで覚えていただいてもOK!

実例

2017年の台風18号は、図の青色の進路の通り、東京の西側を通りました。

熊谷(埼玉県)のウィンドプロファイラ画像を見ると、確かに風向きの時系列変化は時計回りになっています。

参考までに、2時のレーダーエコー図を載せておきます。

最後に

台風が東進する場合の風向変化が出題されたことがあります。

これも「平泳ぎ判定法」を使えば瞬殺です。

台風が観測点の北側を通過する場合 →風向は時計回りに変化する

台風が観測点の南側を通過する場合 →風向は反時計回りに変化する

台風が観測点の南側を通過する場合 →風向は反時計回りに変化する

人気ブログランキングへ

解答文の作り方 [試験対策]

実技試験は解答時間が十分とは言えません。

出題数が5問だとすると、1問あたりの解答時間は15分です。

全体の時間配分を考えると、問題文を見ると同時に反射神経的に解答を書き出すぐらいが望ましいと感じます。

しかし、設問を正しく解釈できて、またそれに解答する知識を持ち合わせていても、自明な解答を作るコツを体得していないと点をもらえません。

そこでぜひ、以下に述べることも反復練習することで無意識的に実行できるようにしたいものです。

慌てて解答文の作成に着手せずに、次のことを考えましょう。

(いずれも普段からの意識が大切です)

①主語と述語を決める

設問で聞かれている対象と呼応する主語を何にするか考え、それがどうなるのか(変化するのか、停滞するのかなど)を表す述語を選定します。

気が急くと、主語を忘れて述語だけの文章を作ってしまうことがあります。

例えば、

「一定時間後に見られる閉塞過程の特徴を、地上低気圧と500hPa渦度場の関係から述べよ」

という設問で、慌てると

「500hPaの負渦度域から正渦度域に進む」

と答えてしまうことがあります(自分はよくやってしまいました)。

これだと進む対象が「地上低気圧の中心」なのか、あるいは「500hPaの低気圧の中心」なのかが分かりません。

自分では分かっていても、分かっているということが文面に表現されて初めて正解となります。

また、述語も解答文の骨格を形作る重要な要素です。

述語の選定を間違えると、解答文が正解から逸れていってしまう可能性すらあります。

コンパクトな文字数の述語を使えるようにしましょう。

過去に出てきた述語の例としては、

「強まる、昇温する、移動する、進む、高まる、大きい、強い」

などがあります。

以上から、冒頭の設問に対しては、

「地上低気圧の中心が500hPaの負渦度域から正渦度域に進む」

と主語と述語を明確にして回答します。

②主題を考え、盛り込むキーワードを決める

市販の参考書には「テーマを把握せよ」「キーワードを選定せよ」と書かれています。

しかし、具体的な手法に触れている書籍は皆無です。

どうしたら題意を読み取れるのか、それに応じたキーワードは何なのか。

それを分かりやすくまとめてくれた参考書は残念ながらありません。

現状では、問題演習を通して一つ一つ覚えていくのが唯一の方法です。

これに代わる手法については、いずれまとめてみたいと思います。

とりあえず本ブログでは、ビール隊長が学習してきた中でキーワードだと思ったものをこちらにまとめてあります。

このリストは作成途上なので、決して完璧なものではありません。

これを出発点として、自分なりのキーワード一覧を作成していただきたいと思います。

試験が迫ってきて落ち着かないときでも、自分が作成したキーワードリストに目を通すことで安心できるはずです。

③文章の構成を考える。

思いついたキーワードを使って時間勝負で解答文を作ると、変な文章になってしまうことがあります。

分かりやすい文章を書く練習を積んでおきましょう。

そのためには、普段から文の構造を意識することも大切です。

文の種類には単文、複文、重文があります。

過去の問題を見ると、30字以上だと重文の回答が多くなります。それ以下だと、修飾語の長い単文が多いようです。

また、論理展開には順接と逆接が使われます。

例えば、「AとBの特徴を対比的に述べよ」という設問がよくあります。

これに対しては、「Aは・・・だが、Bは〜である」のように逆接で解答することで文字数内に収めることができます。

どの構造で解答するのかを瞬時に判断できるよう、事前に文章構造について調べて、頭の整理をしておくと良いと思います。

①文字数制限

かつては100文字以上の長い解答を求める設問があったようですが、近頃では多くても60文字程度、少ない場合は15文字程度です。

解答を下書きしている時間的余裕はありませんが、解答作成にあたって字数制限をあまり神経質になる必要はないと思います。

というのは、必要なことを書けば求められる文字数に大体収まるからです。自分の知識が足りない場合は、逆に文字数が不足してしまいます。

②注目している気圧面を明記する

解答文を作成する際には、どの気圧面に注目しているかを明らかにすることが大切です。

×低気圧の中心 → ◯地上低気圧の中心

×トラフ → ◯500hPaトラフ

×正渦度域 → ◯500hPaの正渦度域

当たり前と思わずに、どの等圧面に着目しているのかを指定しましょう。

出題数が5問だとすると、1問あたりの解答時間は15分です。

全体の時間配分を考えると、問題文を見ると同時に反射神経的に解答を書き出すぐらいが望ましいと感じます。

しかし、設問を正しく解釈できて、またそれに解答する知識を持ち合わせていても、自明な解答を作るコツを体得していないと点をもらえません。

そこでぜひ、以下に述べることも反復練習することで無意識的に実行できるようにしたいものです。

答案作成のステップ

慌てて解答文の作成に着手せずに、次のことを考えましょう。

(いずれも普段からの意識が大切です)

①主語と述語を決める

設問で聞かれている対象と呼応する主語を何にするか考え、それがどうなるのか(変化するのか、停滞するのかなど)を表す述語を選定します。

気が急くと、主語を忘れて述語だけの文章を作ってしまうことがあります。

例えば、

「一定時間後に見られる閉塞過程の特徴を、地上低気圧と500hPa渦度場の関係から述べよ」

という設問で、慌てると

「500hPaの負渦度域から正渦度域に進む」

と答えてしまうことがあります(自分はよくやってしまいました)。

これだと進む対象が「地上低気圧の中心」なのか、あるいは「500hPaの低気圧の中心」なのかが分かりません。

自分では分かっていても、分かっているということが文面に表現されて初めて正解となります。

また、述語も解答文の骨格を形作る重要な要素です。

述語の選定を間違えると、解答文が正解から逸れていってしまう可能性すらあります。

コンパクトな文字数の述語を使えるようにしましょう。

過去に出てきた述語の例としては、

「強まる、昇温する、移動する、進む、高まる、大きい、強い」

などがあります。

以上から、冒頭の設問に対しては、

「地上低気圧の中心が500hPaの負渦度域から正渦度域に進む」

と主語と述語を明確にして回答します。

②主題を考え、盛り込むキーワードを決める

市販の参考書には「テーマを把握せよ」「キーワードを選定せよ」と書かれています。

しかし、具体的な手法に触れている書籍は皆無です。

どうしたら題意を読み取れるのか、それに応じたキーワードは何なのか。

それを分かりやすくまとめてくれた参考書は残念ながらありません。

現状では、問題演習を通して一つ一つ覚えていくのが唯一の方法です。

これに代わる手法については、いずれまとめてみたいと思います。

とりあえず本ブログでは、ビール隊長が学習してきた中でキーワードだと思ったものをこちらにまとめてあります。

このリストは作成途上なので、決して完璧なものではありません。

これを出発点として、自分なりのキーワード一覧を作成していただきたいと思います。

試験が迫ってきて落ち着かないときでも、自分が作成したキーワードリストに目を通すことで安心できるはずです。

③文章の構成を考える。

思いついたキーワードを使って時間勝負で解答文を作ると、変な文章になってしまうことがあります。

分かりやすい文章を書く練習を積んでおきましょう。

そのためには、普段から文の構造を意識することも大切です。

文の種類には単文、複文、重文があります。

過去の問題を見ると、30字以上だと重文の回答が多くなります。それ以下だと、修飾語の長い単文が多いようです。

また、論理展開には順接と逆接が使われます。

例えば、「AとBの特徴を対比的に述べよ」という設問がよくあります。

これに対しては、「Aは・・・だが、Bは〜である」のように逆接で解答することで文字数内に収めることができます。

どの構造で解答するのかを瞬時に判断できるよう、事前に文章構造について調べて、頭の整理をしておくと良いと思います。

留意したいこと

①文字数制限

かつては100文字以上の長い解答を求める設問があったようですが、近頃では多くても60文字程度、少ない場合は15文字程度です。

解答を下書きしている時間的余裕はありませんが、解答作成にあたって字数制限をあまり神経質になる必要はないと思います。

というのは、必要なことを書けば求められる文字数に大体収まるからです。自分の知識が足りない場合は、逆に文字数が不足してしまいます。

②注目している気圧面を明記する

解答文を作成する際には、どの気圧面に注目しているかを明らかにすることが大切です。

×低気圧の中心 → ◯地上低気圧の中心

×トラフ → ◯500hPaトラフ

×正渦度域 → ◯500hPaの正渦度域

当たり前と思わずに、どの等圧面に着目しているのかを指定しましょう。