10月の気象情報 [アーカイブ]

2017年10月に発表された気象情報の中からいくつかの例を見てみます。

生の気象情報を掲載する観点から解説は加えていません。tenki.jpやsunny-spot.netなどで過去の天気図を見ながら学習してください。

台風第21号に関する気象情報 23件

大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 4件

暴風と高波に関する全般気象情報 2件

大潮による高い潮位に関する全般潮位情報 2件

スモッグ気象情報 1件

西・東日本の日照不足と長雨に関する全般気象情報 1件

台風21号は2017年に上陸した最後の台風です。

沖縄気象台が19日に地方気象情報の第1号を発表していますが、気象庁予報部による情報は20日の発表が最初です。

10月22日(日)は衆議院選挙の投票日であり、かつ次項で記載する大潮の時期とも重なり、台風の状況に関心が高まりました。

潮位情報は通常月1回発表されますが、10月は2日と17日の2回、発表されました。

人気ブログランキングへ

生の気象情報を掲載する観点から解説は加えていません。tenki.jpやsunny-spot.netなどで過去の天気図を見ながら学習してください。

今回のポイント

・台風21号上陸は大潮の時期とも重なり、潮位が高くなることが懸念された。

10月の全般気象情報

台風第21号に関する気象情報 23件

大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 4件

暴風と高波に関する全般気象情報 2件

大潮による高い潮位に関する全般潮位情報 2件

スモッグ気象情報 1件

西・東日本の日照不足と長雨に関する全般気象情報 1件

台風第21号に関する気象情報

台風21号は2017年に上陸した最後の台風です。

沖縄気象台が19日に地方気象情報の第1号を発表していますが、気象庁予報部による情報は20日の発表が最初です。

平成29年 台風第21号に関する情報 第9号

平成29年10月20日11時06分 気象庁予報部発表

(見出し)

大型で強い台風第21号が、沖縄地方には21日から22日にかけて、東日本から西日本には22日から23日頃にかなり接近する見込みです。台風による暴風や高波、高潮、大雨に厳重に警戒してください。

(本文)

[台風の現況と予想]

大型で強い台風第21号は、20日9時にはフィリピンの東を、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで中心の南東側220キロ以内と北西側170キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風第21号は、発達しながら北上し、非常に強い勢力で沖縄地方に接近し、その後、強い勢力を保って22日から23日頃にかけて西日本から東日本にかなり接近する見込みです。

[防災事項]

<大雨・雷・突風>

台風を取り巻く発達した雨雲や本州付近に停滞する全線の影響により、南西諸島や西日本、東日本の太平洋側では、21日から23日にかけて、非常に激しい雨が降り、局地的に猛烈な雨の降るおそれがあります。台風の接近と通過に伴い、南西諸島から西日本、東日本の広い範囲で大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

<暴風・高波>

台風の影響で、南西諸島では21日から22日にかけて、西日本と東日本では22日から23日にかけて、猛烈な風が吹き、猛烈なしけとなるところがある見込みです。

21日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

沖縄地方 30メートル(45メートル)

21日にかけて予想される波の高さは、

沖縄地方 13メートル

です。

暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。

<高潮>

南西諸島から東日本では、台風の影響が大潮の時期と重なり潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低地では、高潮による浸水や完遂に警戒・注意してください。

[補足事項等]

今後の台風情報や地元気象台が発表する警戒、注意報、気象情報に留意してください。

次の「台風第21号に関する情報(総合情報)」は、20日17時頃に発表する予定です。

平成29年10月20日11時06分 気象庁予報部発表

(見出し)

大型で強い台風第21号が、沖縄地方には21日から22日にかけて、東日本から西日本には22日から23日頃にかなり接近する見込みです。台風による暴風や高波、高潮、大雨に厳重に警戒してください。

(本文)

[台風の現況と予想]

大型で強い台風第21号は、20日9時にはフィリピンの東を、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで中心の南東側220キロ以内と北西側170キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風第21号は、発達しながら北上し、非常に強い勢力で沖縄地方に接近し、その後、強い勢力を保って22日から23日頃にかけて西日本から東日本にかなり接近する見込みです。

[防災事項]

<大雨・雷・突風>

台風を取り巻く発達した雨雲や本州付近に停滞する全線の影響により、南西諸島や西日本、東日本の太平洋側では、21日から23日にかけて、非常に激しい雨が降り、局地的に猛烈な雨の降るおそれがあります。台風の接近と通過に伴い、南西諸島から西日本、東日本の広い範囲で大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

<暴風・高波>

台風の影響で、南西諸島では21日から22日にかけて、西日本と東日本では22日から23日にかけて、猛烈な風が吹き、猛烈なしけとなるところがある見込みです。

21日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

沖縄地方 30メートル(45メートル)

21日にかけて予想される波の高さは、

沖縄地方 13メートル

です。

暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。

<高潮>

南西諸島から東日本では、台風の影響が大潮の時期と重なり潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低地では、高潮による浸水や完遂に警戒・注意してください。

[補足事項等]

今後の台風情報や地元気象台が発表する警戒、注意報、気象情報に留意してください。

次の「台風第21号に関する情報(総合情報)」は、20日17時頃に発表する予定です。

10月22日(日)は衆議院選挙の投票日であり、かつ次項で記載する大潮の時期とも重なり、台風の状況に関心が高まりました。

大潮による高い潮位に関する全般潮位情報

潮位情報は通常月1回発表されますが、10月は2日と17日の2回、発表されました。

大潮による高い潮位に関する全般潮位情報 第1号

平成29年10月17日11時00分 気象庁地球環境・海洋部発表

(見出し)

10月20日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。東北地方から関東地方北部にかけての太平洋沿岸、九州北部地方の沿岸の一部では、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

(本文)

夏から秋にかけては海水温が高い等の影響で、平常時の潮位が年間でも最も高い時期となります。さらに、10月20日の新月の前後は大潮の時期にあたるため、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなる所があります。

また、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸では地盤が大きく沈下しています。

このため、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸、九州北部地方の沿岸の一部では、10月18日から10月25日にかけて、満潮の時間帯を中心に海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがありますので注意してください。

なお、この期間中に台風や低気圧の通過等があった場合や、短時間に海面が昇降を繰り返す副振動の発生等があった場合は、さらに潮位が上昇する可能性があります。

今後、地元気象台から発表される高潮警報・注意報や潮位情報に十分留意してください。

「大潮による高い潮位に関する全般潮位情報」は本号のみとします。

平成29年10月17日11時00分 気象庁地球環境・海洋部発表

(見出し)

10月20日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。東北地方から関東地方北部にかけての太平洋沿岸、九州北部地方の沿岸の一部では、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

(本文)

夏から秋にかけては海水温が高い等の影響で、平常時の潮位が年間でも最も高い時期となります。さらに、10月20日の新月の前後は大潮の時期にあたるため、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなる所があります。

また、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸では地盤が大きく沈下しています。

このため、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸、九州北部地方の沿岸の一部では、10月18日から10月25日にかけて、満潮の時間帯を中心に海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがありますので注意してください。

なお、この期間中に台風や低気圧の通過等があった場合や、短時間に海面が昇降を繰り返す副振動の発生等があった場合は、さらに潮位が上昇する可能性があります。

今後、地元気象台から発表される高潮警報・注意報や潮位情報に十分留意してください。

「大潮による高い潮位に関する全般潮位情報」は本号のみとします。

人気ブログランキングへ

トラフの描き方の疑問 [箸休め]

トラフの描き方を学びたくてこのページにたどり着いた方、ごめんなさい。このページは「トラフの描き方が分からない」ことをまとめたものなので、お役に立てません。

そう。正直に告白すると、私はトラフの描き方が分かりません。

そもそも世の中にトラフの見本が少なすぎて学習材料に乏しいのですが、数少ない見本を見ると自分の解析と大きくずれていることもあります。

本稿ではトラフの見本を集めてみたので、時間の余裕のある方のみご覧ください。

まず、トラフの定義をおさらいしておきましょう。

抽象的ですね。ここで分かることは、トラフというのは高層天気図(500hPa面)の等高度線の形状で定まるものであり、数式などで求められるものではないということ。主観的な観点が入ってしまうということです。

そもそもなぜ、トラフに注目しなくてはいけないのでしょうか。それはトラフが次のように、温帯低気圧の消長(発達と衰退)の目安になるからです。

・トラフ前面の地上低気圧は発達する、後面の地上低気圧は衰退する。

・トラフが地上低気圧の真上の時、地上低気圧は発達の最盛期である。

・トラフが深まると地上低気圧は発達する。

トラフは周囲と比べると気圧が低く、また寒気を伴っているため、下層に暖かい空気が流れ込むとそれが上昇してきて雲が発生します。このため天気が崩れやすくなります。

ちなみに日本では「トラフ」は高層天気図で使われる言葉で、「気圧の谷」というと地上天気図も含めて広く使われているようです。「上空の気圧の谷」と言えば、トラフのことを指します。

トラフ軸の定義はトラフの描き方を示唆しています(多くの参考書では「トラフ軸」の意味で「トラフ」を用いているようです)。

次の2点は、事例を見ながら個人的に感じていることです。

「トラフは強風軸よりも暖気側にはみ出さない。」

強風軸の寒気側は低気圧性循環ですが、暖気側は高気圧性循環になっています。トラフは低気圧性ですから、強風軸の寒気側に留めなくてはなりません。

当然すぎるからなのか、参考書には書かれていません。

「日本の東海上にあるトラフは解析しない。」

トラフ解析をする目的は、その前面の低気圧の動きを知りたいからです。日本を通過してしまったトラフは用済みなので、通常は解析されません。

以上を実践して見本通りのトラフが描ければ問題ないのですが、実際のところどうなのかを見ていきます。

トラフを描いてみて解答と比べて一致しない時の疑問をあげてみます。

①なぜそこに描くのか分からない

「もっと他に解析できそうなところがあるのに、なぜそこに描くのか?」というケース。トラフが浅すぎるケースが該当します。

②傾きが分からない

「傾きはもっと急(あるいは緩やか)じゃない?」というケース。もっと曲率半径の短いところを通しても良さそうと思います。

③引き始め(終わり)が分からない

「その辺りに解析できそうなのは同意だけど、なぜそこから描き始めるの?」というケース。

上記の疑問別にトラフの例をまとめてみました。出典は、トラフの見本を比較的豊富に掲載している「天気図の使い方と楽しみ方」(オーム社)です。

あくまでも私が見本の趣旨を理解できないという不勉強を晒しているだけで、他意はありません。

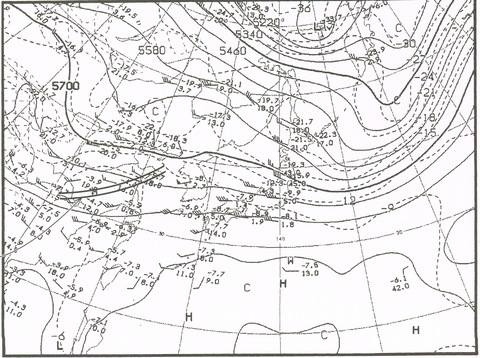

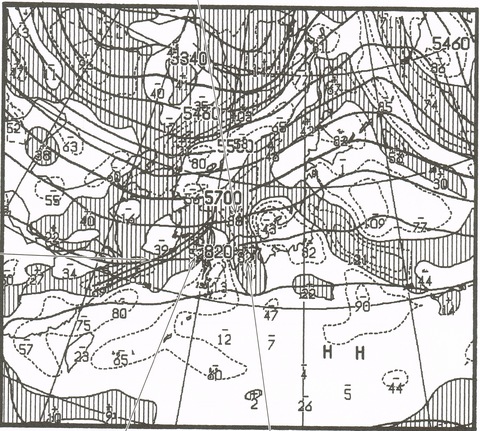

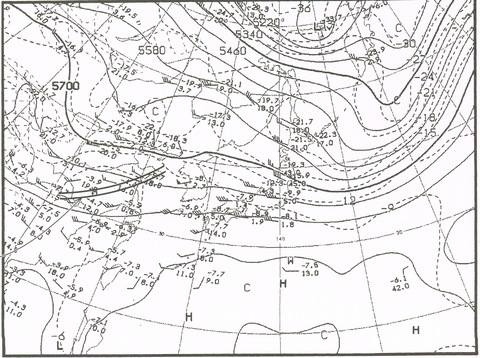

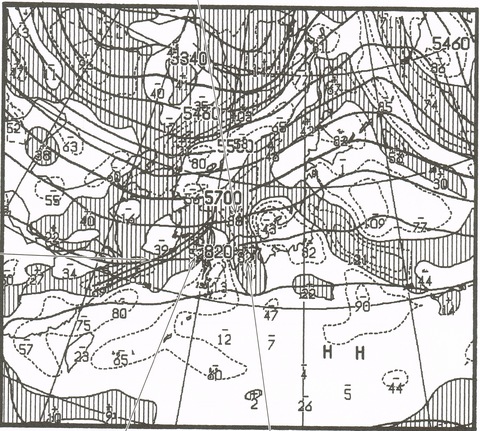

(P.53 図3-10)

いやあ、唐突すぎてコメントに困るくらいです。すごく浅いところに描いているように思います。自分だったら5700mの東経109°に引きたいのですが。

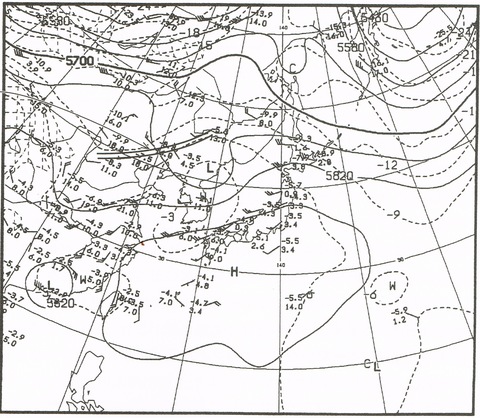

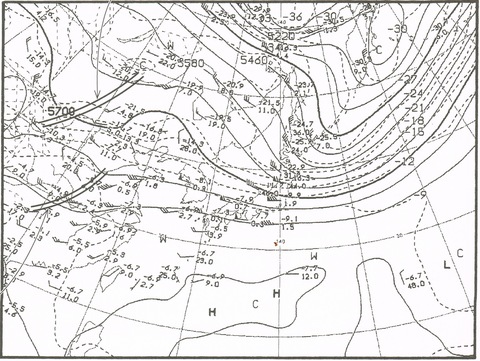

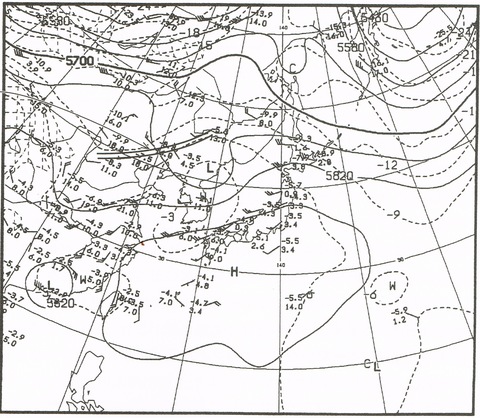

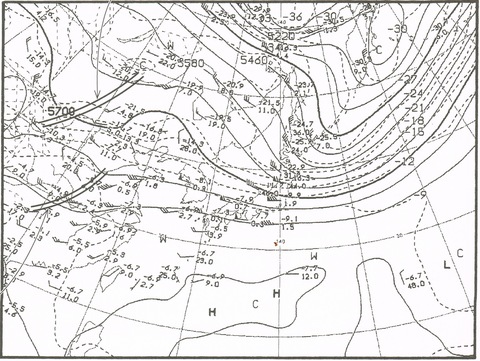

(P.94 図4-8)

これも大胆です。自分は朝鮮半島の北部に引きたいところです。

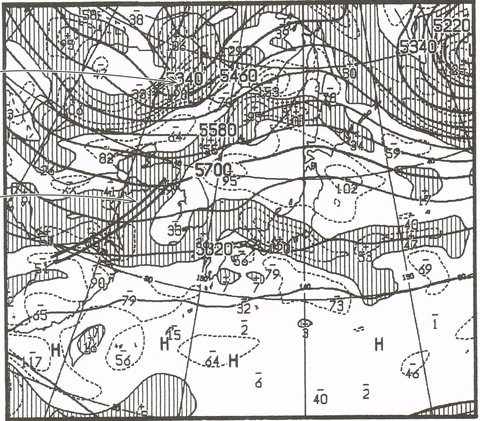

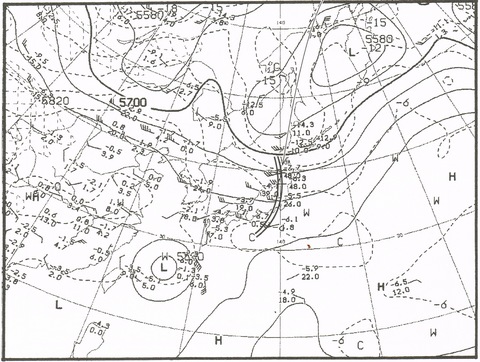

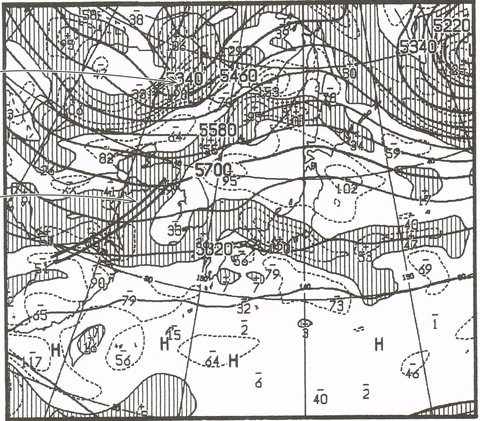

(P.33 図2-23)

これでトラフ、描きます?描くのだったら2本に分けて、1本は5640mから、もう1本は5760mから引きたいです。

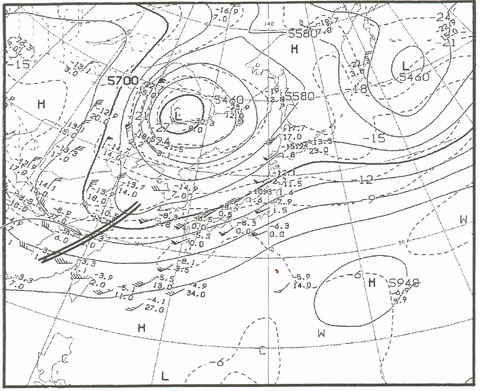

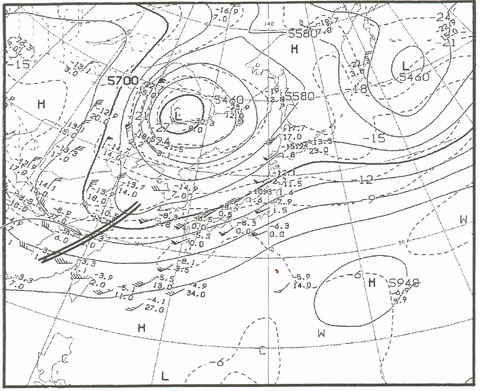

(P.15 図2-2)

もっと水平に寝てしまっても良いのではないかと思えます。しかも5760mで止めて良いのではないでしょうか。

.jpg)

(P.94 図4-9)

こちらももっと寝かせてあげたい例。

(P.39 図2-30)

こちらは逆に、5700mのところ引き始めをもっと西に持ってきて、傾きを経度線と平行ぐらいに立てたい例です。

(P.47 図3-2)

トラフが2つ解析されていますが、いずれももっと立ててあげたいです。

(P.63 図3-23)

不可解な例です。引き始めと引き終わりをどう選んだのでしょうか。しかも、どうしてこんなにアーチ状に描けるのか分かりません。

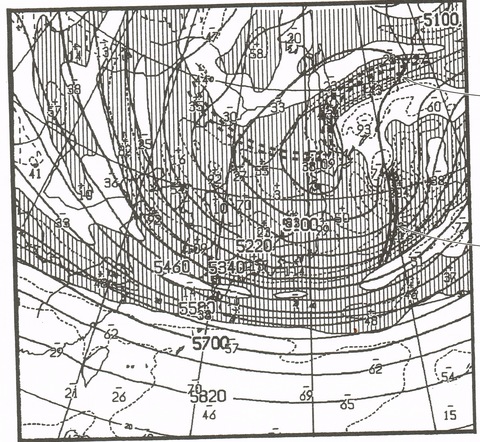

(P.145 図6-4)

エッ、そこから引きますか?5200mの東経148°から引きたいんですが。

地形図の「谷」に例えて「気圧の谷」と呼ばれていますが、「谷」を選んでも「気圧の谷」にはならないのです。何かスパイスというか、抜け落ちている着眼点がありそうな気がしています。

「トラフの描き方」をまとめたかったのですが、未熟者の自分に現在できるのはここまでです。

人気ブログランキングへ

そう。正直に告白すると、私はトラフの描き方が分かりません。

そもそも世の中にトラフの見本が少なすぎて学習材料に乏しいのですが、数少ない見本を見ると自分の解析と大きくずれていることもあります。

本稿ではトラフの見本を集めてみたので、時間の余裕のある方のみご覧ください。

今回のポイント

・学習材料となるトラフの見本が少ない。

・参考書の説明に従っても、見本通りのトラフが描けない。

・自分にはトラフを描くための着眼点が不足している。

・参考書の説明に従っても、見本通りのトラフが描けない。

・自分にはトラフを描くための着眼点が不足している。

トラフってなんだ?

まず、トラフの定義をおさらいしておきましょう。

【トラフ】

「高圧部と高圧部の間の気圧の低いところ」

(気象庁HP)

「トラフは、等高度線が南へ凸になっている所」

(気象予報士試験 模範回答と解説)

「正渦度の極大域付近がトラフになる」

(気象予報士試験 模範回答と解説)

「等高線が高度の低いほうから高いほうへ凸に湾曲している形態をトラフと呼ぶ」

(気象学入門)

「トラフは、低気圧や低圧部から延び、周辺よりも高度(気圧)が低い部分であり、低気圧性曲率の最も大きい部分を連ねた線」

(ひとりで学べる!気象予報士実技試験)

「高圧部と高圧部の間の気圧の低いところ」

(気象庁HP)

「トラフは、等高度線が南へ凸になっている所」

(気象予報士試験 模範回答と解説)

「正渦度の極大域付近がトラフになる」

(気象予報士試験 模範回答と解説)

「等高線が高度の低いほうから高いほうへ凸に湾曲している形態をトラフと呼ぶ」

(気象学入門)

「トラフは、低気圧や低圧部から延び、周辺よりも高度(気圧)が低い部分であり、低気圧性曲率の最も大きい部分を連ねた線」

(ひとりで学べる!気象予報士実技試験)

抽象的ですね。ここで分かることは、トラフというのは高層天気図(500hPa面)の等高度線の形状で定まるものであり、数式などで求められるものではないということ。主観的な観点が入ってしまうということです。

そもそもなぜ、トラフに注目しなくてはいけないのでしょうか。それはトラフが次のように、温帯低気圧の消長(発達と衰退)の目安になるからです。

・トラフ前面の地上低気圧は発達する、後面の地上低気圧は衰退する。

・トラフが地上低気圧の真上の時、地上低気圧は発達の最盛期である。

・トラフが深まると地上低気圧は発達する。

トラフは周囲と比べると気圧が低く、また寒気を伴っているため、下層に暖かい空気が流れ込むとそれが上昇してきて雲が発生します。このため天気が崩れやすくなります。

ちなみに日本では「トラフ」は高層天気図で使われる言葉で、「気圧の谷」というと地上天気図も含めて広く使われているようです。「上空の気圧の谷」と言えば、トラフのことを指します。

トラフの描き方(らしきもの)

トラフの描き方

トラフ軸の定義はトラフの描き方を示唆しています(多くの参考書では「トラフ軸」の意味で「トラフ」を用いているようです)。

【トラフ軸】

「トラフのところで高度がもっとも低い点を結んだ線をトラフ軸という」

(気象学入門)

「トラフのところで高度がもっとも低い点を結んだ線をトラフ軸という」

(気象学入門)

暗黙のルール

次の2点は、事例を見ながら個人的に感じていることです。

「トラフは強風軸よりも暖気側にはみ出さない。」

強風軸の寒気側は低気圧性循環ですが、暖気側は高気圧性循環になっています。トラフは低気圧性ですから、強風軸の寒気側に留めなくてはなりません。

当然すぎるからなのか、参考書には書かれていません。

「日本の東海上にあるトラフは解析しない。」

トラフ解析をする目的は、その前面の低気圧の動きを知りたいからです。日本を通過してしまったトラフは用済みなので、通常は解析されません。

以上を実践して見本通りのトラフが描ければ問題ないのですが、実際のところどうなのかを見ていきます。

トラフの疑問

トラフを描いてみて解答と比べて一致しない時の疑問をあげてみます。

①なぜそこに描くのか分からない

「もっと他に解析できそうなところがあるのに、なぜそこに描くのか?」というケース。トラフが浅すぎるケースが該当します。

②傾きが分からない

「傾きはもっと急(あるいは緩やか)じゃない?」というケース。もっと曲率半径の短いところを通しても良さそうと思います。

③引き始め(終わり)が分からない

「その辺りに解析できそうなのは同意だけど、なぜそこから描き始めるの?」というケース。

トラフのコレクション

上記の疑問別にトラフの例をまとめてみました。出典は、トラフの見本を比較的豊富に掲載している「天気図の使い方と楽しみ方」(オーム社)です。

あくまでも私が見本の趣旨を理解できないという不勉強を晒しているだけで、他意はありません。

①なぜそこに描くのか分からないケース

(P.53 図3-10)

いやあ、唐突すぎてコメントに困るくらいです。すごく浅いところに描いているように思います。自分だったら5700mの東経109°に引きたいのですが。

(P.94 図4-8)

これも大胆です。自分は朝鮮半島の北部に引きたいところです。

(P.33 図2-23)

これでトラフ、描きます?描くのだったら2本に分けて、1本は5640mから、もう1本は5760mから引きたいです。

②傾きが分からないケース

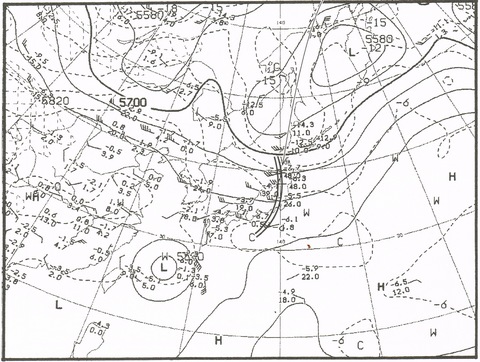

(P.15 図2-2)

もっと水平に寝てしまっても良いのではないかと思えます。しかも5760mで止めて良いのではないでしょうか。

.jpg)

(P.94 図4-9)

こちらももっと寝かせてあげたい例。

(P.39 図2-30)

こちらは逆に、5700mのところ引き始めをもっと西に持ってきて、傾きを経度線と平行ぐらいに立てたい例です。

(P.47 図3-2)

トラフが2つ解析されていますが、いずれももっと立ててあげたいです。

③引き始め(終わり)が分からないケース

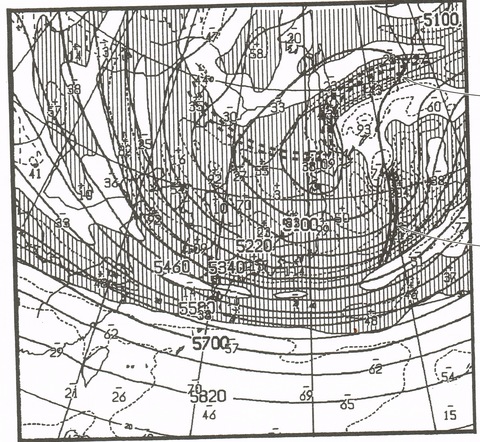

(P.63 図3-23)

不可解な例です。引き始めと引き終わりをどう選んだのでしょうか。しかも、どうしてこんなにアーチ状に描けるのか分かりません。

(P.145 図6-4)

エッ、そこから引きますか?5200mの東経148°から引きたいんですが。

最後に

地形図の「谷」に例えて「気圧の谷」と呼ばれていますが、「谷」を選んでも「気圧の谷」にはならないのです。何かスパイスというか、抜け落ちている着眼点がありそうな気がしています。

「トラフの描き方」をまとめたかったのですが、未熟者の自分に現在できるのはここまでです。

人気ブログランキングへ