強風軸解析を理解しよう [知識]

(2019.1.22 修正)

寒帯前線ジェットと亜熱帯ジェットの成因の説明を修正しました。

(2020.5.10 修正)

亜熱帯ジェット気流(Js:Subpolar Jet)をSubtropicalに修正しました。

受験勉強をしているとき、強風軸解析ってなんだかよく分かりませんでした。その最大の理由は、強風軸解析を何のために行うのかが分からなかったからです。

日本の上空には偏西風が吹いています。偏西風自体はさまざまな風速の風の集合体ですが、その中でも風速の強い部分をジェット気流と呼んでいます。「偏西風の軸」と呼ばれることもあります。

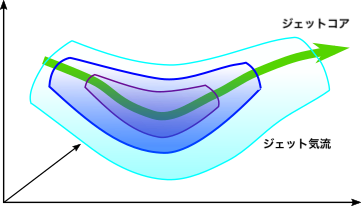

ジェット気流は長さ数千km、幅が数百km、深さが数kmあり、チューブ形をしていると考えられます(図1)。

出典:(参考1)

図において、チューブの内側に行くほど色が濃くなっていて、風速が強まっていることを表します。ジェット気流の中で、最も風速の強い部分を「ジェットコア」あるいは「ジェット軸」と呼んでいます。

※WMO(世界気象機関)によるジェット気流の定義は(参考2)の14頁に紹介されています。

ジェット気流は大気の循環により発生しますが(後述)、その成因によって寒帯前線ジェット気流(Jp:Polar Jet)と亜熱帯ジェット気流(Js:Subtropical Jet)の2つに分類されます。

冬の時期には寒帯前線ジェットが北系(Jpn)と南系(Jps)の2本に分かれ、全部で3本のジェット気流が解析されます。

ジェット気流にはJs(亜熱帯ジェット)とJp(寒帯前線ジェット)の2本があると覚えましょう。

寒帯前線ジェットと亜熱帯ジェットでは、その成因が異なります。

角運動量保存則でできる亜熱帯ジェット

赤道上空にある空気はハドレー循環により北方向へ向かい、緯度30度付近で下降します。中緯度帯では赤道よりも空気の回転半径が小さいため、空気が東へ動く速さが増します(角運動量保存則によります)。

※「回転半径が短くなるほど回転速度が速くなる」というのが角運動量保存則です。

傾圧大気でできる寒帯前線ジェット

北緯30〜50度では高緯度と低緯度で傾圧大気となっているため、温度風の関係で西風が吹きます。

ジェット気流とジェットコア、強風帯と強風軸、この似たような言葉の違いにモヤモヤしたことがある方も多いと思います。

ここでは私なりの解釈を披露してみたいと思います。

ジェットコアはジェット気流の中で風がもっとも強い領域のことでした。強風軸と強風帯についても、同じような関係があります。

強風帯の「帯」という字に注目してみます。「一帯」という言葉があるように、「帯」には「領域」「エリア」という意味があると連想されます。

しかし、ここでは「帯」を文字通り「おび」とすると、強風帯は風の強い領域が平面に広がっていると考えられます。

もう少し言うと、ジェット気流をある等圧面で水平に輪切りにすると、その断面が帯状に広がっています。これが強風帯です。アボガドやマンゴーを縦に割ったイメージでしょうか。

その平面の中でも強い風が吹いている部分を強風軸と呼んでいます。

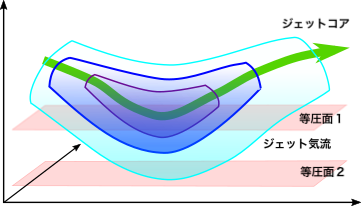

図1に等圧面を2面、書き込んで見ました(図2)。

等圧面1による断面では、すべてのジェット気流がこの等圧面を横切っており、強風帯を検出することができます。

一方、等圧面2による断面ではジェット気流がそこまで垂れ下がっていないため、強風帯を検出できないことが分かります。

ジェットコアは対流圏界面付近を吹いていますが、300hPaや500hPaの等圧面でも強風帯が解析されます。それは先に述べたように、ジェット気流がチューブのような形をしていて、下層まで垂れているからです。

等圧面は気圧の等しい面であり、高度(メートルで表した高度)はまちまちです。したがって、強風帯を等圧面で見ると、途中で途切れ途切れになっていることがあります。

これは強風帯が実際に破断しているのではなく、鉛直方向に蛇行しているために等圧面では表現されないことがあるのです。

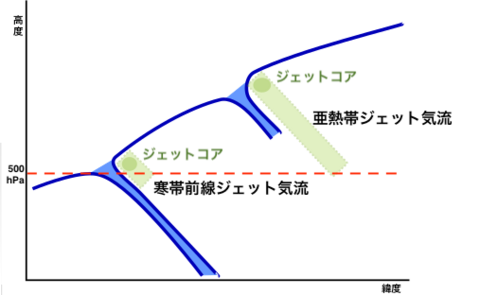

図3は図2を少し書き換えたものです。緑色で表されたジェット気流が下層まで垂れ下がり、等圧面(例えば500hPa)を横切っているところを「強風軸解析」するわけです。

300hPaは地上のように気象要素の変化を即時的に反映しない代わりに、大きな傾向を示していると理解することができます。

例えば、ジェット気流を解析した結果、南西風が入っていることが分かれば、天気が荒れることが予想されます。

梅雨の時期には、亜熱帯ジェットの位置から梅雨の進み具合を知ることができます。梅雨の始まり(5月上旬)頃、亜熱帯ジェットはチベット高原の南側を吹いています。

これが梅雨後半(6月下旬)になると、チベット高原の北側を吹くようになります。この頃には高原が熱せられて、チベット高気圧が形成されるようになります。

このような大きな場の傾向を頭に入れておくと、下層の天気図の解析がやりやすくなります。

ジェット解析をすることで、発達したじょう乱の今後の動きを予測することもできます。

例えば発達した温帯低気圧は鉛直方向に熱輸送がされて高い高度に達しているので、ジェット気流に流されていきます。

また、温帯低気圧に伴う前線は閉塞すると、低気圧の中心が強風軸の北側に移り、閉塞点が強風軸の真下に位置します。したがって、地上低気圧の中心と強風軸の相対的な位置関係を見ることにより、低気圧の発達状況を把握することができます。

強風軸解析のやり方は、用いる天気図に応じて異なります。ここでは300hPaと500hPaの解析図(AUPQ35)を用いた強風軸解析法を解説します。

北半球ではJs(亜熱帯ジェット)とJp(寒帯前線ジェット)の2本のジェット気流が解析されるのが基本です。ジェット気流を解析するときは「ジェットは2本ある」ことを念頭に行いましょう。

ジェット(ここでは「強風軸」と同義で使っています)が現れる高度はだいたい決まっています。必ずこうなるというものではありませんが、解析時の目安になります。

ステップ1 季節に応じて、強風帯の風速を決める

季節に応じてジェットコアの現れる高度は変動します。これは大気の気温に応じて、層厚の関係で圏界面高度が上がったり、下がったりするからです。

冬季には圏界面高度が下がるので、300hPaでもかなりの強風が観測されます。一方、夏季は圏界面高度が上がるため、冬季ほどの強風は観測されません。

これを踏まえて、夏季と冬季では強風軸として検出する風速を変えます。

この数字はあくまでも目安です。いずれの季節においても、強風帯があまりに広くなりすぎれば風速を20kt上げてみる、あるいは逆に狭すぎれば風速を20kt下げてみるという調整をします。

ステップ2 強風帯を検出し、色づけで強調する

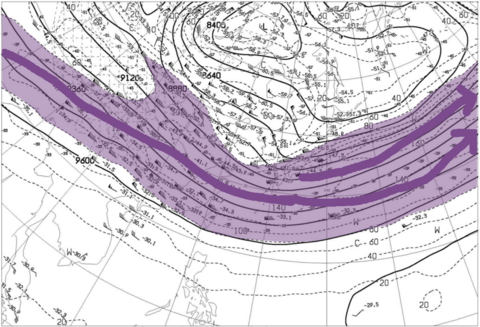

ステップ1で決めた風速以上の領域を強風帯として、分かりやすくするために色鉛筆で塗りつぶします。ちなみに気象庁では、強風帯を紫色で塗っています。

天気解析では複数の天気図を見比べます。その際に大切なのは強風帯、湿潤域、降水域、正渦度移流域など、お互いに関連のある領域が重なっているかを比較することです。

特定の領域に色を塗っておくことで、後ほどの見比べ作業が格段にやりやすくなります。

ステップ3 強風軸を検出し、線で引く

最後に、ステップ2で塗った領域の中で風速の大きい部分を滑らかな線で結びます。

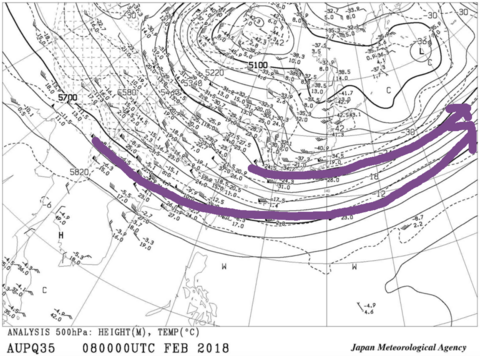

ここでは2月の事例で考えてみます。冬季なので、80ktの等風速線を目安とします。

300hPaの実況図には、破線で等風速線が書かれています。風速80kt以上の領域を探して、紫色で塗ります。色で強調することで、全体の傾向を捉えやすくなります。

「80」とスタンプが押されている等風速線を一回なぞって、その枠内を塗るとやりやすくなります。

一方向からなぞっていくと自分の追っている破線を見失うことがあります。また、いろんな線やスタンプが重なっていると、途中で混乱してきます。

そんな時には、以下の手を試してみてください。

等風速線は解析されたものなので、必ずしも滑らかな曲線にはなっていません。時には鋭角に折れ曲がることがあるのも頭に入れておきましょう。

できあがったものがこちらです。

500hPaの解析図には風速が矢羽で表示されているので、強いところをつないでいくことで強風軸を解析することができます。

ただし、300hPaのような等風速線は書かれていないので、500hPaでは強風帯を解析することはできません。

ステップ1 季節に応じて、強風帯の風速を決めます。

500hPaの強風軸は、300hPaよりも20ktほど弱くします。したがって、冬季の目安は60〜80ktです。

ステップ2 強風軸をつなぎます。

ステップ1の強風軸の風速を目安に、強い風が吹いているところをつなぎます。

東に行くほど高度線の間隔が狭まり地衡風が強まるので、これに並行に記入します。

夏季と冬季の強風帯の違いを実例で見てみます。

以下に示すのはAXJP140という高層天気図です。東経140度で大気の鉛直断面を取り、西方向から見ています。縦軸は気圧(高度)、横軸は緯度です。

断面図には等風速線(破線)、等温線(細実線)、等温位線(太実線)の3種類の線が引かれています。ここでは破線の等風速線に注目します。

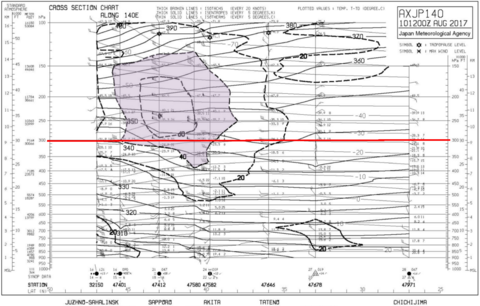

まずは夏季(2017年8月)の断面図から見てみましょう。

300hPaのところに赤線を引いてあります。300hPaの高度で検出できる最大風速は40kt(紫色で塗った領域)であることが分かります。

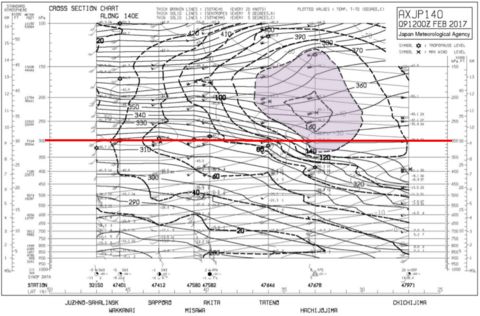

次に冬季(2017年2月)の鉛直断面図です。

同じように、300hPaでは最大風速で140ktの風が検出できます。

このように、夏季は圏界面の高度が上がってしまうため、強風帯の条件を緩めないと検出できなくなります。

逆に、冬季は圏界面の高度が下がるので、強風帯の条件を厳しくしないとならないことがお分かりいただけると思います。

強風軸の位置は季節に応じて変動します。

日頃から強風軸の解析を習慣にしておくと、強風軸の変動を肌で覚えることができるようになります。

パソコンの画面上で分かった気にせずに、紙にプリントアウトしてやってみましょう。週1回程度でも構わないので、継続することをお勧めします。

参考文献:

(参考1)「羽田空港 WEATHER TOPICS」(東京航空地方気象台)

(参考2)「気象衛星画像の解析と利用 --航空気象編--」(気象衛星センター)

人気ブログランキングへ

寒帯前線ジェットと亜熱帯ジェットの成因の説明を修正しました。

(2020.5.10 修正)

亜熱帯ジェット気流(Js:Subpolar Jet)をSubtropicalに修正しました。

受験勉強をしているとき、強風軸解析ってなんだかよく分かりませんでした。その最大の理由は、強風軸解析を何のために行うのかが分からなかったからです。

ジェット気流をイメージしてみよう

ジェット気流は偏西風の特に強い部分

日本の上空には偏西風が吹いています。偏西風自体はさまざまな風速の風の集合体ですが、その中でも風速の強い部分をジェット気流と呼んでいます。「偏西風の軸」と呼ばれることもあります。

ジェット気流は長さ数千km、幅が数百km、深さが数kmあり、チューブ形をしていると考えられます(図1)。

(図1)ジェット気流のイメージ

出典:(参考1)

図において、チューブの内側に行くほど色が濃くなっていて、風速が強まっていることを表します。ジェット気流の中で、最も風速の強い部分を「ジェットコア」あるいは「ジェット軸」と呼んでいます。

※WMO(世界気象機関)によるジェット気流の定義は(参考2)の14頁に紹介されています。

2種類のジェット気流がある

ジェット気流は大気の循環により発生しますが(後述)、その成因によって寒帯前線ジェット気流(Jp:Polar Jet)と亜熱帯ジェット気流(Js:Subtropical Jet)の2つに分類されます。

冬の時期には寒帯前線ジェットが北系(Jpn)と南系(Jps)の2本に分かれ、全部で3本のジェット気流が解析されます。

ジェット気流にはJs(亜熱帯ジェット)とJp(寒帯前線ジェット)の2本があると覚えましょう。

ジェット気流はなぜできる?

寒帯前線ジェットと亜熱帯ジェットでは、その成因が異なります。

角運動量保存則でできる亜熱帯ジェット

赤道上空にある空気はハドレー循環により北方向へ向かい、緯度30度付近で下降します。中緯度帯では赤道よりも空気の回転半径が小さいため、空気が東へ動く速さが増します(角運動量保存則によります)。

※「回転半径が短くなるほど回転速度が速くなる」というのが角運動量保存則です。

傾圧大気でできる寒帯前線ジェット

北緯30〜50度では高緯度と低緯度で傾圧大気となっているため、温度風の関係で西風が吹きます。

強風帯と強風軸

ジェット気流とジェットコア、強風帯と強風軸、この似たような言葉の違いにモヤモヤしたことがある方も多いと思います。

ここでは私なりの解釈を披露してみたいと思います。

強風帯はジェット気流を等圧面で輪切りにしたもの

ジェットコアはジェット気流の中で風がもっとも強い領域のことでした。強風軸と強風帯についても、同じような関係があります。

強風帯の「帯」という字に注目してみます。「一帯」という言葉があるように、「帯」には「領域」「エリア」という意味があると連想されます。

しかし、ここでは「帯」を文字通り「おび」とすると、強風帯は風の強い領域が平面に広がっていると考えられます。

もう少し言うと、ジェット気流をある等圧面で水平に輪切りにすると、その断面が帯状に広がっています。これが強風帯です。アボガドやマンゴーを縦に割ったイメージでしょうか。

その平面の中でも強い風が吹いている部分を強風軸と呼んでいます。

図1に等圧面を2面、書き込んで見ました(図2)。

(図2)強風帯のイメージ

等圧面1による断面では、すべてのジェット気流がこの等圧面を横切っており、強風帯を検出することができます。

一方、等圧面2による断面ではジェット気流がそこまで垂れ下がっていないため、強風帯を検出できないことが分かります。

強風帯は下層に垂れている

ジェットコアは対流圏界面付近を吹いていますが、300hPaや500hPaの等圧面でも強風帯が解析されます。それは先に述べたように、ジェット気流がチューブのような形をしていて、下層まで垂れているからです。

等圧面は気圧の等しい面であり、高度(メートルで表した高度)はまちまちです。したがって、強風帯を等圧面で見ると、途中で途切れ途切れになっていることがあります。

これは強風帯が実際に破断しているのではなく、鉛直方向に蛇行しているために等圧面では表現されないことがあるのです。

図3 ジェット気流とジェットコア

図3は図2を少し書き換えたものです。緑色で表されたジェット気流が下層まで垂れ下がり、等圧面(例えば500hPa)を横切っているところを「強風軸解析」するわけです。

なぜ、強風軸に着目するのか?

天気図の特徴が把握できる

300hPaは地上のように気象要素の変化を即時的に反映しない代わりに、大きな傾向を示していると理解することができます。

例えば、ジェット気流を解析した結果、南西風が入っていることが分かれば、天気が荒れることが予想されます。

梅雨の時期には、亜熱帯ジェットの位置から梅雨の進み具合を知ることができます。梅雨の始まり(5月上旬)頃、亜熱帯ジェットはチベット高原の南側を吹いています。

これが梅雨後半(6月下旬)になると、チベット高原の北側を吹くようになります。この頃には高原が熱せられて、チベット高気圧が形成されるようになります。

このような大きな場の傾向を頭に入れておくと、下層の天気図の解析がやりやすくなります。

天気の予想に役立つ

ジェット解析をすることで、発達したじょう乱の今後の動きを予測することもできます。

例えば発達した温帯低気圧は鉛直方向に熱輸送がされて高い高度に達しているので、ジェット気流に流されていきます。

また、温帯低気圧に伴う前線は閉塞すると、低気圧の中心が強風軸の北側に移り、閉塞点が強風軸の真下に位置します。したがって、地上低気圧の中心と強風軸の相対的な位置関係を見ることにより、低気圧の発達状況を把握することができます。

強風軸解析の手法

強風軸解析のやり方は、用いる天気図に応じて異なります。ここでは300hPaと500hPaの解析図(AUPQ35)を用いた強風軸解析法を解説します。

北半球ではJs(亜熱帯ジェット)とJp(寒帯前線ジェット)の2本のジェット気流が解析されるのが基本です。ジェット気流を解析するときは「ジェットは2本ある」ことを念頭に行いましょう。

300hPaの強風軸解析

ジェット(ここでは「強風軸」と同義で使っています)が現れる高度はだいたい決まっています。必ずこうなるというものではありませんが、解析時の目安になります。

【300hPaのジェットの高度】

亜熱帯ジェット(Js)・・・・9,600m

寒帯前線ジェット(Jps)・・・9,360m

寒帯前線ジェット(Jpn)・・・9,000〜9,120m

亜熱帯ジェット(Js)・・・・9,600m

寒帯前線ジェット(Jps)・・・9,360m

寒帯前線ジェット(Jpn)・・・9,000〜9,120m

ステップ1 季節に応じて、強風帯の風速を決める

季節に応じてジェットコアの現れる高度は変動します。これは大気の気温に応じて、層厚の関係で圏界面高度が上がったり、下がったりするからです。

冬季には圏界面高度が下がるので、300hPaでもかなりの強風が観測されます。一方、夏季は圏界面高度が上がるため、冬季ほどの強風は観測されません。

これを踏まえて、夏季と冬季では強風軸として検出する風速を変えます。

【強風帯の目安】

夏季・・・60kt程度

冬季・・・80〜100kt

夏季・・・60kt程度

冬季・・・80〜100kt

この数字はあくまでも目安です。いずれの季節においても、強風帯があまりに広くなりすぎれば風速を20kt上げてみる、あるいは逆に狭すぎれば風速を20kt下げてみるという調整をします。

ステップ2 強風帯を検出し、色づけで強調する

ステップ1で決めた風速以上の領域を強風帯として、分かりやすくするために色鉛筆で塗りつぶします。ちなみに気象庁では、強風帯を紫色で塗っています。

天気解析では複数の天気図を見比べます。その際に大切なのは強風帯、湿潤域、降水域、正渦度移流域など、お互いに関連のある領域が重なっているかを比較することです。

特定の領域に色を塗っておくことで、後ほどの見比べ作業が格段にやりやすくなります。

ステップ3 強風軸を検出し、線で引く

最後に、ステップ2で塗った領域の中で風速の大きい部分を滑らかな線で結びます。

実例

ここでは2月の事例で考えてみます。冬季なので、80ktの等風速線を目安とします。

300hPaの実況図には、破線で等風速線が書かれています。風速80kt以上の領域を探して、紫色で塗ります。色で強調することで、全体の傾向を捉えやすくなります。

「80」とスタンプが押されている等風速線を一回なぞって、その枠内を塗るとやりやすくなります。

一方向からなぞっていくと自分の追っている破線を見失うことがあります。また、いろんな線やスタンプが重なっていると、途中で混乱してきます。

そんな時には、以下の手を試してみてください。

【等風速線の追っかけ方】

・一方向から追うのをあきらめて、反対側から追っかけてつないでみる

・周囲の風速を見て、塗る枠内には80kt以上の矢羽しかないことを確認する

・一方向から追うのをあきらめて、反対側から追っかけてつないでみる

・周囲の風速を見て、塗る枠内には80kt以上の矢羽しかないことを確認する

等風速線は解析されたものなので、必ずしも滑らかな曲線にはなっていません。時には鋭角に折れ曲がることがあるのも頭に入れておきましょう。

できあがったものがこちらです。

図4 300hPa強風帯と強風軸

500hPaの強風軸解析

500hPaの解析図には風速が矢羽で表示されているので、強いところをつないでいくことで強風軸を解析することができます。

ただし、300hPaのような等風速線は書かれていないので、500hPaでは強風帯を解析することはできません。

ステップ1 季節に応じて、強風帯の風速を決めます。

500hPaの強風軸は、300hPaよりも20ktほど弱くします。したがって、冬季の目安は60〜80ktです。

ステップ2 強風軸をつなぎます。

ステップ1の強風軸の風速を目安に、強い風が吹いているところをつなぎます。

東に行くほど高度線の間隔が狭まり地衡風が強まるので、これに並行に記入します。

図5 500hPa強風軸

参考: 夏季と冬季の強風帯の違い

夏季と冬季の強風帯の違いを実例で見てみます。

以下に示すのはAXJP140という高層天気図です。東経140度で大気の鉛直断面を取り、西方向から見ています。縦軸は気圧(高度)、横軸は緯度です。

断面図には等風速線(破線)、等温線(細実線)、等温位線(太実線)の3種類の線が引かれています。ここでは破線の等風速線に注目します。

まずは夏季(2017年8月)の断面図から見てみましょう。

300hPaのところに赤線を引いてあります。300hPaの高度で検出できる最大風速は40kt(紫色で塗った領域)であることが分かります。

次に冬季(2017年2月)の鉛直断面図です。

同じように、300hPaでは最大風速で140ktの風が検出できます。

このように、夏季は圏界面の高度が上がってしまうため、強風帯の条件を緩めないと検出できなくなります。

逆に、冬季は圏界面の高度が下がるので、強風帯の条件を厳しくしないとならないことがお分かりいただけると思います。

さいごに

強風軸の位置は季節に応じて変動します。

日頃から強風軸の解析を習慣にしておくと、強風軸の変動を肌で覚えることができるようになります。

パソコンの画面上で分かった気にせずに、紙にプリントアウトしてやってみましょう。週1回程度でも構わないので、継続することをお勧めします。

参考文献:

(参考1)「羽田空港 WEATHER TOPICS」(東京航空地方気象台)

(参考2)「気象衛星画像の解析と利用 --航空気象編--」(気象衛星センター)

人気ブログランキングへ

12月の気象情報 [アーカイブ]

2018年12月に発表された気象情報の中からいくつかの例を見てみます。

生の気象情報を掲載する観点から解説は加えていません。tenki.jpやsunny-spot.netなどで過去の天気図を見ながら学習してください。

12月に入り、暴風雪や大雪に関する全般気象情報が連日、発表されるようになりました。

11月後半から12月中旬にかけ、日本付近で偏西風が南に蛇行したため、強い寒気が断続的に流れ込み、全国的に低い気温が続きました。

15日には第2号が発表されました。

12月24日に二つ玉低気圧が発達、日本海側では急速に発達(爆弾低気圧)し、27日にかけて北日本では大荒れの天気となりました。

22日に発表された「強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報 第1号」は、翌23日、「暴風雪と高波に関する全般気象情報 第2号」に名称変更して引き継がれました。

人気ブログランキングへ

生の気象情報を掲載する観点から解説は加えていません。tenki.jpやsunny-spot.netなどで過去の天気図を見ながら学習してください。

今回のポイント

・寒気の流れ込みにより、長期間の低温に関する全般気象情報が2回、発表された。

・中旬と下旬に、暴風雪・高波・大雪の全般気象情報が相次いで発表された。

・中旬と下旬に、暴風雪・高波・大雪の全般気象情報が相次いで発表された。

12月の全般気象情報

12月に入り、暴風雪や大雪に関する全般気象情報が連日、発表されるようになりました。

| 12月1日 | 大潮による高い潮位に関する全般潮位情報 | 第1号 |

| 12月1日 | 東日本と西日本の長期間の低温に関する全般気象情報 | 第1号 |

| 12月10日 | 暴風雪と高波に関する全般気象情報 | 第1号 |

| 12月10日 | 暴風雪と高波に関する全般気象情報 | 第2号 |

| 12月11日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第3号 |

| 12月11日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第4号 |

| 12月12日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第5号 |

| 12月12日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第6号 |

| 12月13日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第7号 |

| 12月15日 | 東日本と西日本の長期間の低温に関する全般気象情報 | 第2号 |

| 12月22日 | 強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報 | 第1号 |

| 12月23日 | 暴風雪と高波に関する全般気象情報 | 第2号 |

| 12月24日 | 暴風雪と高波に関する全般気象情報 | 第3号 |

| 12月24日 | 暴風雪と高波に関する全般気象情報 | 第4号 |

| 12月25日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第5号 |

| 12月25日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第6号 |

| 12月26日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第7号 |

| 12月26日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第8号 |

| 12月27日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第9号 |

| 12月27日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第10号 |

| 12月28日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 | 第11号 |

東日本と西日本の長期間の低温に関する全般気象情報

11月後半から12月中旬にかけ、日本付近で偏西風が南に蛇行したため、強い寒気が断続的に流れ込み、全国的に低い気温が続きました。

東日本と西日本の長期間の低温に関する全般気象情報 第1号

平成29年12月1日11時00分 気象庁発表

(見出し)

東日本と西日本では、11月16日頃から気温の低い状態が続いています。この状態は、今後2週間程度は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してください。

(本文)

東日本、西日本では11月16日頃から強い寒気の南下により気温の低い状態が続いています。11月16日から30日までの平均気温は、平年を1度から2度程度下回っています。

今後2週間程度もこの時期としては強い寒気が流れ込むため、気温の低い状態が続き、かなり低くなる時期もある見込みです。

農作物の管理等に十分注意してください。また、山地を中心に積雪や路面凍結に注意してください。

平均気温(11月16日から11月30日まで)(速報値)

平均気温(度) 平年差(度)

東京 9.9 -0.8

新潟 6.0 -2.9

名古屋 9.0 -1.6

大阪 10.6 -1.4

広島 9.4 -1.6

高松 9.9 -1.4

福岡 11.3 -1.0

鹿児島 13.0 -1.3

今後、地元気象台の発表する気象情報等に留意してください。

平成29年12月1日11時00分 気象庁発表

(見出し)

東日本と西日本では、11月16日頃から気温の低い状態が続いています。この状態は、今後2週間程度は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してください。

(本文)

東日本、西日本では11月16日頃から強い寒気の南下により気温の低い状態が続いています。11月16日から30日までの平均気温は、平年を1度から2度程度下回っています。

今後2週間程度もこの時期としては強い寒気が流れ込むため、気温の低い状態が続き、かなり低くなる時期もある見込みです。

農作物の管理等に十分注意してください。また、山地を中心に積雪や路面凍結に注意してください。

平均気温(11月16日から11月30日まで)(速報値)

平均気温(度) 平年差(度)

東京 9.9 -0.8

新潟 6.0 -2.9

名古屋 9.0 -1.6

大阪 10.6 -1.4

広島 9.4 -1.6

高松 9.9 -1.4

福岡 11.3 -1.0

鹿児島 13.0 -1.3

今後、地元気象台の発表する気象情報等に留意してください。

15日には第2号が発表されました。

強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報

12月24日に二つ玉低気圧が発達、日本海側では急速に発達(爆弾低気圧)し、27日にかけて北日本では大荒れの天気となりました。

強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報 第1号

平成29年12月22日16時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

25日から27日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、北日本を中心に荒れた天気となり、大荒れや大しけとなるおそれがあります。

(本文)

25日は低気圧が北日本を急速に発達しながら進み、25日から27日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。このため、北日本を中心に荒れた天気となり、大荒れや大しけ、大雪となるおそれがあります。

暴風や暴風雪、高波、猛ふぶきによる交通障害に警戒してください。

今後、地元気象台が発表する警報・注意報や気象情報に留意してください。

次の「強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報」は、23日17時頃に発表する予定です。

平成29年12月22日16時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

25日から27日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、北日本を中心に荒れた天気となり、大荒れや大しけとなるおそれがあります。

(本文)

25日は低気圧が北日本を急速に発達しながら進み、25日から27日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。このため、北日本を中心に荒れた天気となり、大荒れや大しけ、大雪となるおそれがあります。

暴風や暴風雪、高波、猛ふぶきによる交通障害に警戒してください。

今後、地元気象台が発表する警報・注意報や気象情報に留意してください。

次の「強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報」は、23日17時頃に発表する予定です。

暴風雪と高波に関する全般気象情報

22日に発表された「強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報 第1号」は、翌23日、「暴風雪と高波に関する全般気象情報 第2号」に名称変更して引き継がれました。

暴風雪と高波に関する全般気象情報 第2号

平成29年12月23日16時35分 気象庁予報部発表

(見出し)

25日から27日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるため、北日本では雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風雪や高波に警戒し、大雪やなだれに注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

25日は、低気圧が日本海と本州の南岸から三陸沖をそれぞれ急速に発達しながら北東へ進み、25日夜にはオホーツク海でひとつにまとまって発達する見込みです。26日は、低気圧がオホーツク海でさらに発達し、日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。また、26日以降は、北日本の上空約5000メートルに、氷点下36度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置は27日頃にかけて続く見込みです。

[防災事項]

<暴風雪・暴風・高波>

25日は、北日本の日本海側を中心に雨や雪を伴った非常に強い風が吹き、26日から27日頃にかけて、強い寒気が流れ込むため、猛ふぶきとなる所があるでしょう。また、北日本では、25日から27日頃にかけて、海は大しけとなる見込みです。

北日本では、日本海側を中心に、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風や高波に警戒してください。

<大雪>

25日から27日頃にかけて、北日本の日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。大雪やなだれに注意してください。

<融雪・なだれ・着雪>

25日は、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、北日本でも日中は気温が上がり、雨が降って雪解けが進むでしょう。その後は、雨は次第に雪に変わりますが、湿った雪となる見込みです。

低地の浸水、河川の増水、土砂災害、なだれ、着雪に注意してください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

この情報は「強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報」を引き継ぐものです。

次の「暴風雪と高波に関する全般気象情報」は、24日5時頃に発表する予定です。

平成29年12月23日16時35分 気象庁予報部発表

(見出し)

25日から27日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるため、北日本では雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風雪や高波に警戒し、大雪やなだれに注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

25日は、低気圧が日本海と本州の南岸から三陸沖をそれぞれ急速に発達しながら北東へ進み、25日夜にはオホーツク海でひとつにまとまって発達する見込みです。26日は、低気圧がオホーツク海でさらに発達し、日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。また、26日以降は、北日本の上空約5000メートルに、氷点下36度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置は27日頃にかけて続く見込みです。

[防災事項]

<暴風雪・暴風・高波>

25日は、北日本の日本海側を中心に雨や雪を伴った非常に強い風が吹き、26日から27日頃にかけて、強い寒気が流れ込むため、猛ふぶきとなる所があるでしょう。また、北日本では、25日から27日頃にかけて、海は大しけとなる見込みです。

北日本では、日本海側を中心に、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風や高波に警戒してください。

<大雪>

25日から27日頃にかけて、北日本の日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。大雪やなだれに注意してください。

<融雪・なだれ・着雪>

25日は、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、北日本でも日中は気温が上がり、雨が降って雪解けが進むでしょう。その後は、雨は次第に雪に変わりますが、湿った雪となる見込みです。

低地の浸水、河川の増水、土砂災害、なだれ、着雪に注意してください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

この情報は「強い冬型の気圧配置に関する全般気象情報」を引き継ぐものです。

次の「暴風雪と高波に関する全般気象情報」は、24日5時頃に発表する予定です。

暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報

暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報 第5号

平成29年12月25日05時07分 気象庁予報部発表

(見出し)

25日から28日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるため、北日本と北陸地方では雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風雪や高波に警戒し、大雪やなだれに注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

低気圧が日本海中部にあって、急速に発達しながら北東へ進んでいます。また、別の低気圧が伊豆諸島付近にあって、急速に発達しながら東北東へ進んでいます。これらの低気圧は、25日夜にはオホーツク海でひとつにまとまって、26日にかけてさらに発達し、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。また、26日以降は、北日本の上空約5000メートルに、氷点下36度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置は28日頃にかけて続くでしょう。

[防災事項]

<暴風雪・暴風・高波>

25日は、急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方を中心に雨や雪を伴った非常に強い風が吹き、海上では猛烈な風が吹くところもあるでしょう。その後、28日頃にかけて、強い冬型の気圧配置となるため、北日本と北陸地方では、雪を伴って非常に強い風が吹き、猛ふぶきとなるところがある見込みです。

北日本と北陸地方では、25日から28日頃にかけて、海は大しけとなるでしょう。

26日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 30メートル(45メートル)

東北地方 28メートル(40メートル)

北陸地方 20メートル(30メートル)

26日にかけて予想される波の高さは、

北海道地方、東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

北日本では、暴風、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に厳重に警戒し、北日本と北陸地方では、高波に警戒してください。

<大雪>

25日から28日頃にかけて、北日本の日本海側を中心に大雪となるところがあるでしょう。

26日6時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで、

北海道地方、東北地方 40センチ

です。

その後も28日にかけて、北日本を中心に降雪量がさらに多くなる見込みです。

大雪による交通障害やなだれに注意してください。

<融雪・なだれ・着雪>

25日は、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、北日本でも日中は気温が上がり、雨が降って雪解けが進むでしょう。その後は、雨は次第に雪に変わりますが、湿った雪が降る見込みです。

低地の浸水、土砂災害、河川の増水、なだれ、着雪に注意してください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

この情報は、「暴風雪と高波に関する全般気象情報」を引き継ぐものです。次の「暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報」は、25日17時頃に発表する予定です。

平成29年12月25日05時07分 気象庁予報部発表

(見出し)

25日から28日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるため、北日本と北陸地方では雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風雪や高波に警戒し、大雪やなだれに注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

低気圧が日本海中部にあって、急速に発達しながら北東へ進んでいます。また、別の低気圧が伊豆諸島付近にあって、急速に発達しながら東北東へ進んでいます。これらの低気圧は、25日夜にはオホーツク海でひとつにまとまって、26日にかけてさらに発達し、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。また、26日以降は、北日本の上空約5000メートルに、氷点下36度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置は28日頃にかけて続くでしょう。

[防災事項]

<暴風雪・暴風・高波>

25日は、急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方を中心に雨や雪を伴った非常に強い風が吹き、海上では猛烈な風が吹くところもあるでしょう。その後、28日頃にかけて、強い冬型の気圧配置となるため、北日本と北陸地方では、雪を伴って非常に強い風が吹き、猛ふぶきとなるところがある見込みです。

北日本と北陸地方では、25日から28日頃にかけて、海は大しけとなるでしょう。

26日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 30メートル(45メートル)

東北地方 28メートル(40メートル)

北陸地方 20メートル(30メートル)

26日にかけて予想される波の高さは、

北海道地方、東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

北日本では、暴風、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に厳重に警戒し、北日本と北陸地方では、高波に警戒してください。

<大雪>

25日から28日頃にかけて、北日本の日本海側を中心に大雪となるところがあるでしょう。

26日6時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで、

北海道地方、東北地方 40センチ

です。

その後も28日にかけて、北日本を中心に降雪量がさらに多くなる見込みです。

大雪による交通障害やなだれに注意してください。

<融雪・なだれ・着雪>

25日は、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、北日本でも日中は気温が上がり、雨が降って雪解けが進むでしょう。その後は、雨は次第に雪に変わりますが、湿った雪が降る見込みです。

低地の浸水、土砂災害、河川の増水、なだれ、着雪に注意してください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

この情報は、「暴風雪と高波に関する全般気象情報」を引き継ぐものです。次の「暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報」は、25日17時頃に発表する予定です。

人気ブログランキングへ