合格できないのは勉強不足のせい? [なんか変だぞ、この試験]

合格が難しいとされている気象予報士試験。実技試験については試験自体の難易度が高いのではなく、十分な情報と教材が提供されていないために学習のピントがずれて合格できないのです。

過去問題にチャレンジして、こんなことはありませんでしたか?

「・・・の風の場の特徴を述べよ」だって?特徴ってなんだ?う〜ん、分からない。

悩んだ挙句に答えを見ると、

「東側では強く、西側では弱い」

えっ!そんなことでいいの?

このように、あまりに単純すぎる解答に驚くことがしばしばです。

難しい式を解くわけでも、十分な考察の上で小論文を書くわけでもない。与えられた問題を75分間で要領よく解いていくだけです。

現在の出題内容であれば天気図を読めれば十分で、あとは出題者の意図を忖度した表現で回答できれば合格できます。その意味では現代国語の試験と類似しているようにも思います。

ではなぜ合格が難しいのか、その理由を考えてみます。

気象解析の大まかな流れは一般にも公開されています。

実況監視→総観スケールの把握と予想→メソスケールの予想→天気予報の作成

しかし、じょう乱解析の具体的な過程が公開されていません。例えば気象関係者向けの「短期予報解説資料」を見てみましょう。

解説文中に「トラフがある」「シアーラインが伸びている」とありますが、何を根拠にそこにトラフやシアーラインを解析したのかが述べられていません。

これは関係者向けの資料だからそうなのではありません。次の「頼りない参考書」の項でも後述しますが、根拠を示さずに結論に飛躍する結論ありきの「解説」は参考書でも多く見受けられます。これではいつまでたっても、自分で考えることができるようにはなりません。

話は飛びますが、数学の試験では答えが正解でも、途中のプロセスが正しくなければ点は取れないですよね。逆に、考え方が正しければ、答えが間違っていても部分点をもらえることだってあります。

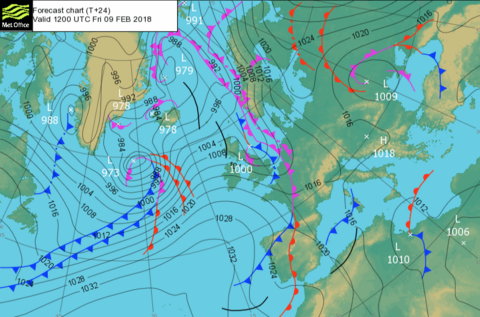

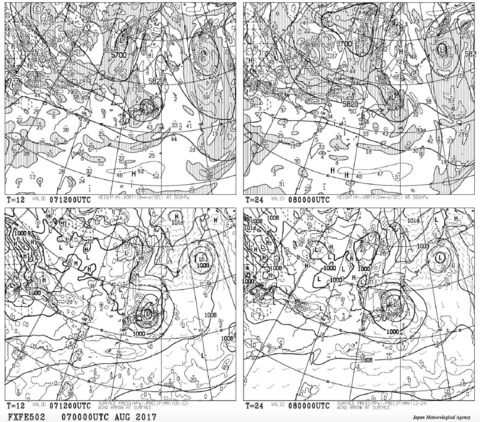

前線についても同じことが言えます。まずこちらの英国気象局(Met Office)の地上天気図を見てください。

なかなか賑やかな天気図ですよね。973hPaの低気圧は閉塞していますが、寒冷前線が2本出ています。気象庁なら解析しないような前線も描き込まれている感じです。また、黒線でトラフが描かれています。

前線の描き方は国によって異なると言われます。日本の気象庁は、明らかな気象現象を伴っていないと前線として表記しないと聞いたことがあります。

こうした解析の基準は明確にした上で開示すべきです。参考書に必ず載っている「前線は等温線の集中帯の南縁付近に解析できる」は正しいのですが、これだけでは気象庁がそれをどう解釈しているのかが分かりません。

参考書に書かれているはレベルあまりに基本的なことばかりで、これだけでは問題を解くことができないこともしばしばです。解析の基準が公開されていないのに、前線を描かせる問題はおかしいのです。

次に問題なのは、気象庁が保有しているデータの提供が不十分であることです。

気象予報士試験では、気象現象に応じた防災事項の理解が問われます。そのためには、過去の気象情報を読むことが重要な勉強法の一つとなります。

しかし、気象情報は発表から概ね1〜2週間も経過すると、ホームページから削除されてしまいます。

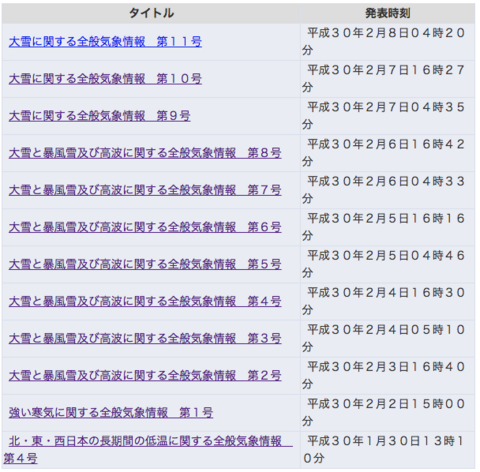

こちらは2月8日に閲覧した全般気象情報の一覧です(青とか紫の文字の色は気にしないでください)。

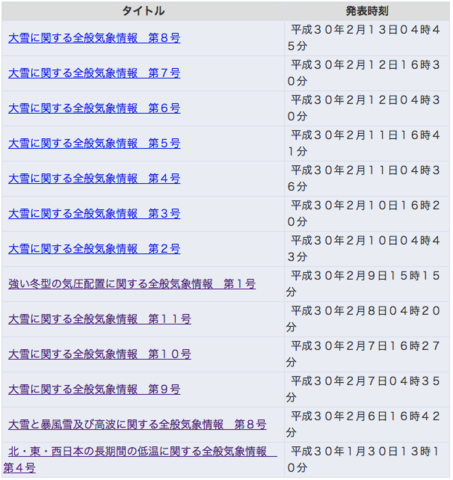

そしてこちらは、その5日後の13日に閲覧した全般気象情報の一覧です。

2月6日から6日にかけての7本の気象情報が削除されています。ただし、1月30日発表の「北・東・西日本の長期間の低温に関する全般気象情報第4号」は残されています。

このように気象情報は削除されるとアーカイブされないため、過去の気象情報を閲覧することはできません。これでは最低1年間は気象情報を読み続けないと、気象情報の学習ができないことになります。

専門図が入手しにくい現状も問題です。「高層風時系列図(ウィンドプロファイラ)」は気象庁のHPから24時間経過すると削除されてしまいます。「低気圧が接近した時の風の変化を調べてみよう」と思ってもできないのです。

一般には入手が困難な図も多く出題されます。例えば、気象庁はエマグラムを公開していません。また、高価な専用ソフトを保有していないと作成できない図も出題されます。このように、学習意欲のある受験生が特定の気象現象について理解を深めようとしても、情報を入手することができないのです。

一部の民間事業者から入手可能なデータもありますが、国家試験なのだから一般に入手可能な資料で学習できる範囲に留めるべきではないでしょうか。

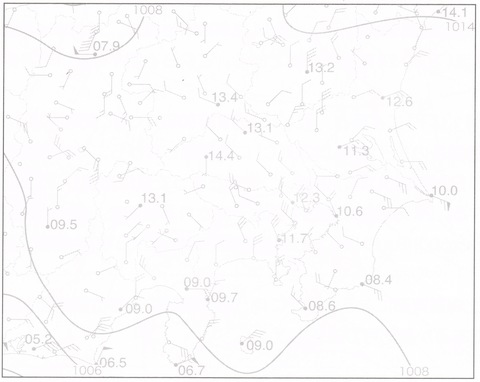

試験問題では「場」や気象要素の分布の特徴について問われることがあります。

例えばこんな感じです。

解答例にあるような表現は、普段どこでお目にかかれるのでしょうか。短期予報解説資料でも見ないし、ましてや天気予報で聞くこともありません。

普段から気象情報などに接することで身につくものであれば対処のしようもありますが、これでは全くもって出題者の目の付けどころを忖度しないと解けない問題です。

この手の出題については、資料図のどのような点に着目すべきなのか、もっと基準を明確にすべきだと思います。

また、試験で問われる用語についても、一般的な資料にあたっていてもお目にかからないものがあります。

第40回試験の穴埋め問題では「山越え気流」という用語が出題されました。気象庁のHPを検索しても載っていない言葉です。そうした用語を出題するのであれば、出題者は出題可能性のある用語集をまとめて提示すべきです。

気象庁などから提供される情報の不足を受験業界が補ってくれればまだ良いのですが、そうでもありません。学習の中心となる参考書は、その執筆者の多くが気象庁OBであり、受験生の持つ疑問が共有されていないのかもしれません。

現在主流の実技の参考書は3通りあります。

「気象予報士かんたん合格テキスト 実技編」(技術評論社)

「気象予報士試験 模範解答と解説」(東京堂出版)

「ひとりで学べる!気象予報士実技試験」(ナツメ社)(注1)

注1)2017年に後継書「読んでスッキリ!!解いてスッキリ!!」が発売。

こうした参考書には次のような共通した問題点があると思います。

いずれの書籍も実技の気象解析に必要なスキルや理論の解説書ではなく、単なる過去問題集にとどまっています。

試験対策の参考書なら出題傾向を分析し、試験で狙われそうなテーマ別の解説をして欲しいものです(注2)。例えば、実技試験では雲域の形状や等温線の形状など、「形状」を問う問題がよく出されます。衛星画像であれば「コンマ状」「フック状」、等温線であれば「北に盛り上がっている」のような表現がされます。これらをまとめて提示するのが参考書ではないでしょうか。

注2)「ひとりで学べる!」には気象現象別の解説がありますが、初学者に適した内容になっていません。

また、解説に書かれていることは経験則として単に覚えるべきことなのか、あるいはメカニズムを理解しなければならないのかがはっきりせず、モヤモヤ感が募ります。

例えば、「ポーラーロウは寒候期に寒冷前線の北側の寒気内の海上で形成される」というのはなぜなのか、経験則として覚えれば良いのか疑問です。ポーラーロウは日本付近では日本海上で発生し寿命も短いため、観測データが乏しく発生メカニズムは詳細には分かっていません。どこまで理解しておくべきなのでしょうか。

過去問題の解説書としても不備が多いです。「模範解答と解説」では、試験の問1でよく出題される穴埋め問題の解説はないに等しいです。また、模範解答が理解できないので解説文を見ると、そこが一番説明が欲しいところなのにサラッと流されていることも多いです。「2,500円も払って購入したのに裏切られた〜!」と思う瞬間です。

ちなみに「かんたん合格」と「模範解答と解説」は執筆者が重なっているようで、どちらを見ても同じ書き方になっているので併用するメリットはあまりありません。

参考書を開くと「等温線解析」「強風軸解析」「トラフ解析」「前線解析」など、「解析」という用語が多用されています。

参考書は解析を何のためにするのかを説明せず、「〇〇解析はXX天気図で解析します」と唐突な解説がされています。単にそういう解析法があるということが提示されるのみ、具体的な解析プロセスは示されません。

例えば「かんたん合格」では「強風軸解析は多くの場合において300hPaや250hPaの等圧面天気図で解析します。」とありますが、強風軸解析を何のために行うのかが示されていません。またその方法論も提示されていないのです。

これでは試験合格に必要な実力がつくはずがありません。解析が大切であるならば、事例の限られた過去問だけでなく、生の天気図から練習問題や見本を作成して提供するのが参考書ではないでしょうか。

試験に出題される図は、高層天気図以外にも多岐にわたります。例えば、下記に挙げる図は試験に頻出です。

実はこれらの図は、高層風時系列図以外は一般には目にしないものばかりです。したがって、繰り返し出題される専門図については、しっかりと読み方の解説が欲しいものです。

しかし、基本中の基本である高層天気図の読み方すら解説している参考書はない(注)のですから、無理な注文なのかもしれません。

(注) 「図解入門 最新天気図の読み方がよーくわかる本」(秀和システム)は唯一、高層天気図の読み方を解説する書ですが、2018年3月現在で第2版を最後に改版されておらず入手できません(Kindle版は購入可)。

ちなみに、試験に出題される図の名称も気になります。「レーダーエコー合成図」や「高層風時系列図」という名称は気象庁のHPには出てきません。「レーダーエコー合成図」は多分「降水ナウキャスト」のことで、「高層風時系列図」は「ウィンドプロファイラ」です。

気象庁は気象の観測網を有し、観測により得られた成果に基づいて予報を発表しています。したがって、気象庁のポリシー(前線やトラフに対する基準)や解析のプロセスを自ら明確にしてもらいたいと思います。

また試験の問題でしか目にしないような表現や図が出題される以上、出題者である気象業務支援センターは試験に出題する用語、表現、専門図をまとめて公認テキストとして出版すべきだと思います。

いわゆる「士業」の試験では、社会需要や業界団体の要望などを取り入れた上で国が合格者数を決めています。合格者数の計画を見誤るとどうなるかは、弁護士や公認会計士の数の増加が質の低下を招く要因になった例を見れば明らかです。

気象予報士試験ではどのような合格者数の設定がされているかは不明ですが、情報開示が乏しい現状を目の当たりにすると、あえてこうした状況を作り出すことで合格の壁を高くしているのではないかとうがった見方をしてしまいます。

このような環境で何回も受験に望む受験生は被害者です。この試験に合格するには、出題者のクセを掴むことがコツです。早く試験から解放されて、より深い気象の世界に足を踏み入れていただきたいと願います。

人気ブログランキングへ

今回のポイント

・一般的に入手できる情報だけでは学習教材が不足している。

・参考書は過去問題集に過ぎず、教材不足の課題を解決してくれない。

・出題者のクセを掴んで学習することが短期合格の秘訣。

・参考書は過去問題集に過ぎず、教材不足の課題を解決してくれない。

・出題者のクセを掴んで学習することが短期合格の秘訣。

この試験は本当に難しいのでしょうか?

過去問題にチャレンジして、こんなことはありませんでしたか?

「・・・の風の場の特徴を述べよ」だって?特徴ってなんだ?う〜ん、分からない。

悩んだ挙句に答えを見ると、

「東側では強く、西側では弱い」

えっ!そんなことでいいの?

このように、あまりに単純すぎる解答に驚くことがしばしばです。

難しい式を解くわけでも、十分な考察の上で小論文を書くわけでもない。与えられた問題を75分間で要領よく解いていくだけです。

現在の出題内容であれば天気図を読めれば十分で、あとは出題者の意図を忖度した表現で回答できれば合格できます。その意味では現代国語の試験と類似しているようにも思います。

ではなぜ合格が難しいのか、その理由を考えてみます。

気象庁および出題者の情報提供が不十分

①解析プロセスが公開されていない

気象解析の大まかな流れは一般にも公開されています。

実況監視→総観スケールの把握と予想→メソスケールの予想→天気予報の作成

しかし、じょう乱解析の具体的な過程が公開されていません。例えば気象関係者向けの「短期予報解説資料」を見てみましょう。

・中国東北区・日本海に動きの遅い500hPa のトラフがあってゆっくり東進。北日本の上空には500hPaで-39°C以下の寒気が流入。日本海中部に発達した低気圧があってほとんど停滞。全国的に気圧の傾きが急で、広い範囲で風が強く、西日本から北日本の日本海側では波高3~4.5m程度を観測。西日本日本海側から北日本にかけて3~29cm/3hの降雪を観測。

・日本海西部から北陸地方へ地上シアーラインがのびている。西日本の上空には 850hPa で-12°C以下の寒気が流入。5 日 21 時の高層観測では松江で 850hPa の気温-14.1°C、福岡で-12.3°Cを観測。

・日本海西部から北陸地方へ地上シアーラインがのびている。西日本の上空には 850hPa で-12°C以下の寒気が流入。5 日 21 時の高層観測では松江で 850hPa の気温-14.1°C、福岡で-12.3°Cを観測。

(2018年2月6日03時40分発表、短期予報解説資料の「1.実況上の着目点」)

解説文中に「トラフがある」「シアーラインが伸びている」とありますが、何を根拠にそこにトラフやシアーラインを解析したのかが述べられていません。

これは関係者向けの資料だからそうなのではありません。次の「頼りない参考書」の項でも後述しますが、根拠を示さずに結論に飛躍する結論ありきの「解説」は参考書でも多く見受けられます。これではいつまでたっても、自分で考えることができるようにはなりません。

話は飛びますが、数学の試験では答えが正解でも、途中のプロセスが正しくなければ点は取れないですよね。逆に、考え方が正しければ、答えが間違っていても部分点をもらえることだってあります。

前線についても同じことが言えます。まずこちらの英国気象局(Met Office)の地上天気図を見てください。

なかなか賑やかな天気図ですよね。973hPaの低気圧は閉塞していますが、寒冷前線が2本出ています。気象庁なら解析しないような前線も描き込まれている感じです。また、黒線でトラフが描かれています。

前線の描き方は国によって異なると言われます。日本の気象庁は、明らかな気象現象を伴っていないと前線として表記しないと聞いたことがあります。

こうした解析の基準は明確にした上で開示すべきです。参考書に必ず載っている「前線は等温線の集中帯の南縁付近に解析できる」は正しいのですが、これだけでは気象庁がそれをどう解釈しているのかが分かりません。

参考書に書かれているはレベルあまりに基本的なことばかりで、これだけでは問題を解くことができないこともしばしばです。解析の基準が公開されていないのに、前線を描かせる問題はおかしいのです。

②過去データにアクセスできない

次に問題なのは、気象庁が保有しているデータの提供が不十分であることです。

気象予報士試験では、気象現象に応じた防災事項の理解が問われます。そのためには、過去の気象情報を読むことが重要な勉強法の一つとなります。

しかし、気象情報は発表から概ね1〜2週間も経過すると、ホームページから削除されてしまいます。

こちらは2月8日に閲覧した全般気象情報の一覧です(青とか紫の文字の色は気にしないでください)。

そしてこちらは、その5日後の13日に閲覧した全般気象情報の一覧です。

2月6日から6日にかけての7本の気象情報が削除されています。ただし、1月30日発表の「北・東・西日本の長期間の低温に関する全般気象情報第4号」は残されています。

このように気象情報は削除されるとアーカイブされないため、過去の気象情報を閲覧することはできません。これでは最低1年間は気象情報を読み続けないと、気象情報の学習ができないことになります。

専門図が入手しにくい現状も問題です。「高層風時系列図(ウィンドプロファイラ)」は気象庁のHPから24時間経過すると削除されてしまいます。「低気圧が接近した時の風の変化を調べてみよう」と思ってもできないのです。

一般には入手が困難な図も多く出題されます。例えば、気象庁はエマグラムを公開していません。また、高価な専用ソフトを保有していないと作成できない図も出題されます。このように、学習意欲のある受験生が特定の気象現象について理解を深めようとしても、情報を入手することができないのです。

一部の民間事業者から入手可能なデータもありますが、国家試験なのだから一般に入手可能な資料で学習できる範囲に留めるべきではないでしょうか。

③天気図の表現や出題される用語が標準化されていない

試験問題では「場」や気象要素の分布の特徴について問われることがあります。

例えばこんな感じです。

・700hPa上昇流はどのようなところで大きくなっているかを述べよ。

(解答)等相当温位線の集中帯とその南の相当温位が高いところで大きい。

・じょう乱に対応する850hPa面の温度場および700hPa面の鉛直流の特徴を述べよ。

(解答)等温線の北への盛り上がりと強い上昇流がある。

・降水域の分布と移動の特徴を予想図と解析雨量による降水量図で比較して述べよ。

(解答)数値予報よりも降水域の集中性が強く、移動が遅い。

(解答)等相当温位線の集中帯とその南の相当温位が高いところで大きい。

・じょう乱に対応する850hPa面の温度場および700hPa面の鉛直流の特徴を述べよ。

(解答)等温線の北への盛り上がりと強い上昇流がある。

・降水域の分布と移動の特徴を予想図と解析雨量による降水量図で比較して述べよ。

(解答)数値予報よりも降水域の集中性が強く、移動が遅い。

解答例にあるような表現は、普段どこでお目にかかれるのでしょうか。短期予報解説資料でも見ないし、ましてや天気予報で聞くこともありません。

普段から気象情報などに接することで身につくものであれば対処のしようもありますが、これでは全くもって出題者の目の付けどころを忖度しないと解けない問題です。

この手の出題については、資料図のどのような点に着目すべきなのか、もっと基準を明確にすべきだと思います。

また、試験で問われる用語についても、一般的な資料にあたっていてもお目にかからないものがあります。

第40回試験の穴埋め問題では「山越え気流」という用語が出題されました。気象庁のHPを検索しても載っていない言葉です。そうした用語を出題するのであれば、出題者は出題可能性のある用語集をまとめて提示すべきです。

頼りない参考書

気象庁などから提供される情報の不足を受験業界が補ってくれればまだ良いのですが、そうでもありません。学習の中心となる参考書は、その執筆者の多くが気象庁OBであり、受験生の持つ疑問が共有されていないのかもしれません。

現在主流の実技の参考書は3通りあります。

「気象予報士かんたん合格テキスト 実技編」(技術評論社)

「気象予報士試験 模範解答と解説」(東京堂出版)

「ひとりで学べる!気象予報士実技試験」(ナツメ社)(注1)

注1)2017年に後継書「読んでスッキリ!!解いてスッキリ!!」が発売。

こうした参考書には次のような共通した問題点があると思います。

問題点1 そもそも参考書の機能を果たしていない

いずれの書籍も実技の気象解析に必要なスキルや理論の解説書ではなく、単なる過去問題集にとどまっています。

試験対策の参考書なら出題傾向を分析し、試験で狙われそうなテーマ別の解説をして欲しいものです(注2)。例えば、実技試験では雲域の形状や等温線の形状など、「形状」を問う問題がよく出されます。衛星画像であれば「コンマ状」「フック状」、等温線であれば「北に盛り上がっている」のような表現がされます。これらをまとめて提示するのが参考書ではないでしょうか。

注2)「ひとりで学べる!」には気象現象別の解説がありますが、初学者に適した内容になっていません。

また、解説に書かれていることは経験則として単に覚えるべきことなのか、あるいはメカニズムを理解しなければならないのかがはっきりせず、モヤモヤ感が募ります。

例えば、「ポーラーロウは寒候期に寒冷前線の北側の寒気内の海上で形成される」というのはなぜなのか、経験則として覚えれば良いのか疑問です。ポーラーロウは日本付近では日本海上で発生し寿命も短いため、観測データが乏しく発生メカニズムは詳細には分かっていません。どこまで理解しておくべきなのでしょうか。

過去問題の解説書としても不備が多いです。「模範解答と解説」では、試験の問1でよく出題される穴埋め問題の解説はないに等しいです。また、模範解答が理解できないので解説文を見ると、そこが一番説明が欲しいところなのにサラッと流されていることも多いです。「2,500円も払って購入したのに裏切られた〜!」と思う瞬間です。

ちなみに「かんたん合格」と「模範解答と解説」は執筆者が重なっているようで、どちらを見ても同じ書き方になっているので併用するメリットはあまりありません。

問題点2 気象解析のプロセスが解説されていない

参考書を開くと「等温線解析」「強風軸解析」「トラフ解析」「前線解析」など、「解析」という用語が多用されています。

参考書は解析を何のためにするのかを説明せず、「〇〇解析はXX天気図で解析します」と唐突な解説がされています。単にそういう解析法があるということが提示されるのみ、具体的な解析プロセスは示されません。

例えば「かんたん合格」では「強風軸解析は多くの場合において300hPaや250hPaの等圧面天気図で解析します。」とありますが、強風軸解析を何のために行うのかが示されていません。またその方法論も提示されていないのです。

これでは試験合格に必要な実力がつくはずがありません。解析が大切であるならば、事例の限られた過去問だけでなく、生の天気図から練習問題や見本を作成して提供するのが参考書ではないでしょうか。

問題点3 専門図の読み方が説明されていない

試験に出題される図は、高層天気図以外にも多岐にわたります。例えば、下記に挙げる図は試験に頻出です。

・ レーダーエコー合成図・地上気圧実況図

・ 高層風時系列図

・ 状態曲線

・ 降水量の時系列図

・ 相当温位・風の鉛直断面図

・ 気象要素の時系列図

・ 高層風時系列図

・ 状態曲線

・ 降水量の時系列図

・ 相当温位・風の鉛直断面図

・ 気象要素の時系列図

実はこれらの図は、高層風時系列図以外は一般には目にしないものばかりです。したがって、繰り返し出題される専門図については、しっかりと読み方の解説が欲しいものです。

しかし、基本中の基本である高層天気図の読み方すら解説している参考書はない(注)のですから、無理な注文なのかもしれません。

(注) 「図解入門 最新天気図の読み方がよーくわかる本」(秀和システム)は唯一、高層天気図の読み方を解説する書ですが、2018年3月現在で第2版を最後に改版されておらず入手できません(Kindle版は購入可)。

ちなみに、試験に出題される図の名称も気になります。「レーダーエコー合成図」や「高層風時系列図」という名称は気象庁のHPには出てきません。「レーダーエコー合成図」は多分「降水ナウキャスト」のことで、「高層風時系列図」は「ウィンドプロファイラ」です。

最後に

気象庁は気象の観測網を有し、観測により得られた成果に基づいて予報を発表しています。したがって、気象庁のポリシー(前線やトラフに対する基準)や解析のプロセスを自ら明確にしてもらいたいと思います。

また試験の問題でしか目にしないような表現や図が出題される以上、出題者である気象業務支援センターは試験に出題する用語、表現、専門図をまとめて公認テキストとして出版すべきだと思います。

いわゆる「士業」の試験では、社会需要や業界団体の要望などを取り入れた上で国が合格者数を決めています。合格者数の計画を見誤るとどうなるかは、弁護士や公認会計士の数の増加が質の低下を招く要因になった例を見れば明らかです。

気象予報士試験ではどのような合格者数の設定がされているかは不明ですが、情報開示が乏しい現状を目の当たりにすると、あえてこうした状況を作り出すことで合格の壁を高くしているのではないかとうがった見方をしてしまいます。

このような環境で何回も受験に望む受験生は被害者です。この試験に合格するには、出題者のクセを掴むことがコツです。早く試験から解放されて、より深い気象の世界に足を踏み入れていただきたいと願います。

人気ブログランキングへ

受験レポート [なんか変だぞ、この試験]

初めて受験してきました。

これから受験する方にも会場の雰囲気が分かるように、

レポートしてみたいと思います。

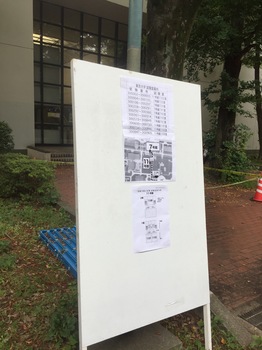

駒場の東京大学が受験会場でした。

東京都の受験会場は東京大学と、吉祥寺の成蹊大学の2ヶ所です。

一説によると、3科目受験する人は東京大学になるようです。

本州の受験会場は東京都、宮城県、大阪府の3ヶ所なので、これら都市から離れたところにお住いの方は大変です。

このようにキャスターを転がしながら歩いている方を多数、見かけました。

東京大学は3回受験したことがある(!)のですが、駒場キャンパスに足を踏み入れたのは初めてです。

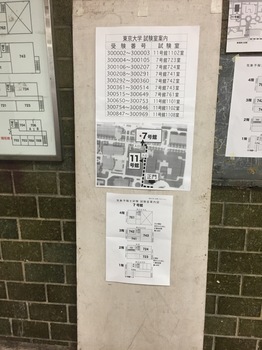

さて、家に届いた受験票には受験会場となる校舎の記載がありません。

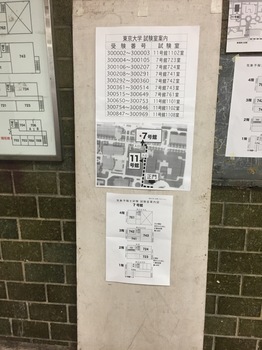

キャンパスに入ると、まずは11号館に向かえという看板が立っていました。

11号館前の掲示で、受験番号により11号館と7号館に

振り分けられることが分かりました。

駒場の受験者数は約千人ということが分かります。

東京都で受験を申し込んだ申請者数は1,928名なので、

その約半数が駒場で受けていることになります。

3科目の受験者は9時半までに着席していることと受験票に書いてあります。

8時半ぐらいに会場入りしましたが、教室にはまだ入場できません。

廊下で待っている人もいましたが、

空調が効いておらず暑いので外を散歩しました。

直前まで参考書やノートを開いて最終確認に追われる人の姿が多数。

ビール隊長は昔から、試験直前になると参考書を開きたくなくなるので、

この日も他の受験生の観察に追われました。 (^^;

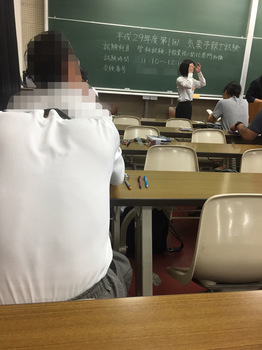

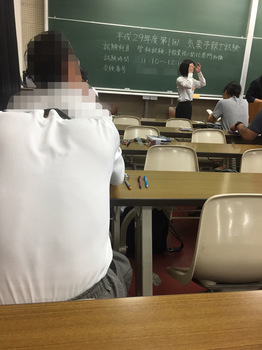

8時40分頃に教室に入場できました。

いかにも一般教養課程用の大教室です。

この教室に受験生が100名ほど入ります。

着席して驚いたのが、机の狭さです。

7人掛けの横長の机ですが、縦の奥行きが34cmしかありません!

目がテンになりました。

前に座っている方とはこれだけの至近距離です。

少し後傾に座ると自分の頭とぶつかってしまいます。

この環境の悪さのおかげで、試験監督と少し揉めることとになりました。

それについて、後ほど。

さて、こちらは机の上に置かれている受験番号カードです。

(番号は消してあります、恥ずかしいので・・・)

パウチされていますが、ただ机の上に置かれているだけなので

容易に飛んで行ってしまいます。

実際、私の後ろの席の方は、試験中にすっ飛ばしてしまったので

拾ってあげました。

(本来は受験生が拾ってはいけなかったのかも)

ビール隊長は事前情報を得ていたので、写真のように2隅を

テープで仮止めしておきました。

これはマストなアイテムですね。

持参されることをお勧めします。

一般知識と専門知識、実技1と実技2の間は休憩時間が30分間、

専門知識と実技1の間の昼食時間は1時間です。

しかし休憩時間はフルに活用することができません。

試験が終了すると、係員が答案用紙の回収に入ります。

そして3人で枚数確認を行います。

この行為に5〜10分を要します。

次の試験開始の10分前には着席しないといけません。

したがって、正味10分程度(昼食時間は45分程度)が休憩時間となります。

意外と短いです。

この間に用足しもしないといけないですね。

私の受験した3号館は1階と3階が男子トイレ、

2階が女子トイレになっていました。

女性の受験生は少ないのですが、トイレの数が少ないのか、

かなりの列になっていました。

隣の校舎が空いていれば、そちらの方が綺麗で空いていたりするので、

事前に確認されると良いと思います。

昼食時間は気分を紛らわすために、キャンパス内を散歩しました。

戸田盛和さんの展示が面白いよと聞いていたので行ってみました。

心の余裕がないせいか、楽しめませんでした。

机が狭いので、前の人と席をずらして着席したところ、

他の人と同じ列に座ってくれと注意されました。

先ほどの写真のように前の人と接近しているということは、

後ろの人とも接近しているということ。

交互に座ればお互いに迷惑をかけなくて済むはずです。

さらに、私の席は横長の机の左端だったのです。

右利きなので、問題用紙は自分の左側に置いた方が都合が良かったのですが、

左側のスペースがないことになります。

そうしたことを試験官に丁重に伝えたところ、

一回は引き下がってくれました。

しかし、しばらくしてから、

「みなさん同じ条件で受けているので、お願いします」

と再度注意に及んできました。

言いたいことはたくさんあったけど、

揉めに来たわけではないので従いました。

その後も目をつけていただいたのか、

私の荷物の置き方が気に入らないようで3回注意に来られました。

試験中にも注意に及ばれたので、

さすがに「いい加減にしろよ!」と小さな声でお伝えしました。

一日が終わり、駒場東大前の駅に向かいます。

1科目目の一般知識が終わった時点でヘトヘトになり、

これからどうなるのかと心配しました。

実技2が終わった時点では解放感からか元気が戻って来ました。

駅前で受験予備校のチラシを受け取って帰路につきました。

合格発表は10月6日です。 →合格しました(2017.10.6)

以上、受験レポートでした。

これから受験する方にも会場の雰囲気が分かるように、

レポートしてみたいと思います。

受験会場

駒場の東京大学が受験会場でした。

東京都の受験会場は東京大学と、吉祥寺の成蹊大学の2ヶ所です。

一説によると、3科目受験する人は東京大学になるようです。

本州の受験会場は東京都、宮城県、大阪府の3ヶ所なので、これら都市から離れたところにお住いの方は大変です。

このようにキャスターを転がしながら歩いている方を多数、見かけました。

東京大学は3回受験したことがある(!)のですが、駒場キャンパスに足を踏み入れたのは初めてです。

さて、家に届いた受験票には受験会場となる校舎の記載がありません。

キャンパスに入ると、まずは11号館に向かえという看板が立っていました。

11号館前の掲示で、受験番号により11号館と7号館に

振り分けられることが分かりました。

駒場の受験者数は約千人ということが分かります。

東京都で受験を申し込んだ申請者数は1,928名なので、

その約半数が駒場で受けていることになります。

3科目の受験者は9時半までに着席していることと受験票に書いてあります。

8時半ぐらいに会場入りしましたが、教室にはまだ入場できません。

廊下で待っている人もいましたが、

空調が効いておらず暑いので外を散歩しました。

直前まで参考書やノートを開いて最終確認に追われる人の姿が多数。

ビール隊長は昔から、試験直前になると参考書を開きたくなくなるので、

この日も他の受験生の観察に追われました。 (^^;

受験環境

8時40分頃に教室に入場できました。

いかにも一般教養課程用の大教室です。

この教室に受験生が100名ほど入ります。

着席して驚いたのが、机の狭さです。

7人掛けの横長の机ですが、縦の奥行きが34cmしかありません!

目がテンになりました。

前に座っている方とはこれだけの至近距離です。

少し後傾に座ると自分の頭とぶつかってしまいます。

この環境の悪さのおかげで、試験監督と少し揉めることとになりました。

それについて、後ほど。

さて、こちらは机の上に置かれている受験番号カードです。

(番号は消してあります、恥ずかしいので・・・)

パウチされていますが、ただ机の上に置かれているだけなので

容易に飛んで行ってしまいます。

実際、私の後ろの席の方は、試験中にすっ飛ばしてしまったので

拾ってあげました。

(本来は受験生が拾ってはいけなかったのかも)

ビール隊長は事前情報を得ていたので、写真のように2隅を

テープで仮止めしておきました。

これはマストなアイテムですね。

持参されることをお勧めします。

休憩時間

一般知識と専門知識、実技1と実技2の間は休憩時間が30分間、

専門知識と実技1の間の昼食時間は1時間です。

しかし休憩時間はフルに活用することができません。

試験が終了すると、係員が答案用紙の回収に入ります。

そして3人で枚数確認を行います。

この行為に5〜10分を要します。

次の試験開始の10分前には着席しないといけません。

したがって、正味10分程度(昼食時間は45分程度)が休憩時間となります。

意外と短いです。

この間に用足しもしないといけないですね。

私の受験した3号館は1階と3階が男子トイレ、

2階が女子トイレになっていました。

女性の受験生は少ないのですが、トイレの数が少ないのか、

かなりの列になっていました。

隣の校舎が空いていれば、そちらの方が綺麗で空いていたりするので、

事前に確認されると良いと思います。

昼食時間は気分を紛らわすために、キャンパス内を散歩しました。

戸田盛和さんの展示が面白いよと聞いていたので行ってみました。

心の余裕がないせいか、楽しめませんでした。

試験官との揉めごと

机が狭いので、前の人と席をずらして着席したところ、

他の人と同じ列に座ってくれと注意されました。

先ほどの写真のように前の人と接近しているということは、

後ろの人とも接近しているということ。

交互に座ればお互いに迷惑をかけなくて済むはずです。

さらに、私の席は横長の机の左端だったのです。

右利きなので、問題用紙は自分の左側に置いた方が都合が良かったのですが、

左側のスペースがないことになります。

そうしたことを試験官に丁重に伝えたところ、

一回は引き下がってくれました。

しかし、しばらくしてから、

「みなさん同じ条件で受けているので、お願いします」

と再度注意に及んできました。

言いたいことはたくさんあったけど、

揉めに来たわけではないので従いました。

その後も目をつけていただいたのか、

私の荷物の置き方が気に入らないようで3回注意に来られました。

試験中にも注意に及ばれたので、

さすがに「いい加減にしろよ!」と小さな声でお伝えしました。

試験終了!

一日が終わり、駒場東大前の駅に向かいます。

1科目目の一般知識が終わった時点でヘトヘトになり、

これからどうなるのかと心配しました。

実技2が終わった時点では解放感からか元気が戻って来ました。

駅前で受験予備校のチラシを受け取って帰路につきました。

合格発表は10月6日です。 →合格しました(2017.10.6)

以上、受験レポートでした。

時代にそぐわない試験 [なんか変だぞ、この試験]

第48回試験の申請状況が公表になっています。

これによると、受験者の平均年齢は41.4歳です。

40歳以上は全体の50%、50歳以上で見ても34%を占めています。

早い話が、中高年齢層が多く受験しているわけです。

なのに気象予報士の試験環境というのは、その主たる受験者層を意識しているとはとても思えません。

そのいくつかを見てみたいと思います。

①電卓の使用が不可

問題の解答を出すために割り切れない小数点の計算問題をこなさなければならないのに、手計算を行わなくてはなりません。電卓が登場してから50年以上経つというのに、今どき電卓の使用が許されていないってそんなのありですか?

自分たち(=気象庁)は数値予報にスーパーコンピュータを用いているのに、受験者には手計算ってあんまりです(笑)。

3桁の足し算をするのだって桁上がりを忘れてしまうぐらいの自分に、割り算なんて厳しすぎます。

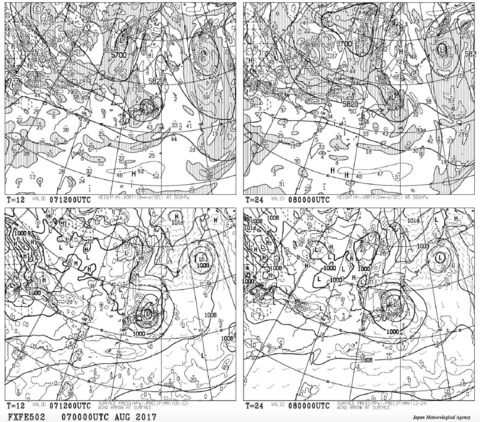

②図が細かすぎる

A4サイズの問題用紙に、天気図が4枚掲載されています。

そこに記載されている渦度だとか降水量だとかを読み取るのですが、字が小さすぎるってんだよ!(と声を荒げたくもなります)

自分は普段はメガネをしていますが、普通に本や新聞などを読むことができます。

なのに、天気図を見るときは裸眼でないと見えないのです。あのジジくさい、メガネを頭の上に引っ掛ける状態になります。渦度の読み取りなんて、メガネを外した上で、天気図に顔を寄せ付けないとできません。

老眼の入った人なら天気図を見るときは老眼鏡に、問題を解くときは普通のメガネにと架け替える人もいるはずです。このロスタイム、蓄積したらバカになりません。

③入手困難な資料で出題される

気象庁のホームページでウィンドプロファイラの観測値を見ることができます。しかし、ここで入手できるのは過去30時間分のみです。

温帯低気圧が通過すると風向きが変わるということを学ぶと、過去の事例を自分で探してみたくなります。台風の通過時はどうなんだろう?ということも気になってきます。

しか〜し、これらの行為は許されません。なぜなら過去のウィンドプロファイラ観測値を入手することができないからです。

上記の①と②は「それはお前の問題だろ!」と言われたら黙るしかありません。しかしこの③は腹立たしい限りです。学習意欲、向上意欲を削ぐばかりか、ウィンドプロファイラの読み取り問題が専門知識でも実技試験でも出題されるからです。

ウィンドプロファイラ以外にもあります。例えば等値線の問題です。

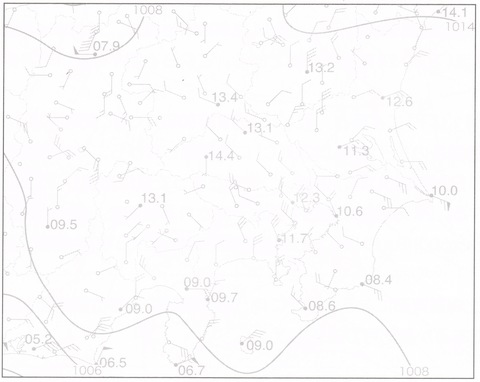

このような図に対して「等圧線を描画せよ」というものです。等温線のこともあれば、シアラインを描けというものもあります。

これも受験生としては大いに事前演習を重ねておきたいところですが、どこでこのような等値線の図が入手できるのでしょうか。

過去の気象情報が入手できないことも受験生からすれば問題視されるべき点です。気象情報の穴埋め問題が出題されたこともあります。参考書には「日ごろから気象情報にも目を通しておきましょう」のようなことが書かれています。しかし気象情報は1〜2週間もすれば、リストから削除されてしまいます。ひと通りの気象情報のパターンに触れようとしたら、必然的に1年間の準備期間が必要ということになってしまいます。

そうそう、過去の高層天気図すら入手できないですよね。

このように、学習者が容易に情報を入手できない状況で、どのように経験を積めと言うのでしょうか。出題をするなら、そのような環境をしっかりと整えてもらいたいものです。

④情報開示に閉鎖的?

上記の③とも関連しますが、気象庁を始めとしたこの業界が、積極的な情報開示に後ろ向きなのではないかと疑念を持ってしまいます。

もちろん災害に関する情報の提供については力を入れていることは知っています。しかし技術的な情報については公開されていないものがあるように思います。また参考書や受験業界(スクールなど)も意図的なのかは分かりませんが、受験生を短期合格に導くような指導法をしていないのではないでしょうか。

例えば天気図に前線を書き込ませるという問題があります。これは最近ではほぼ毎回にように出題されています。しかし私が知りたかったような説明をしてくれる参考書やスクールはありませんでした。

ある参考書では「前線のキンク」を解説しています。しかしキンクまで意識させるような問題はないでしょう。前線の描き方を学びたいがために参加した講習会では、「温暖前線を描くのは難しいから、試験には出ませんよ」と説明してくれませんでした。しかし、しっかりと出題されています。

気象庁のホームページの見にくさといったら、とても今どきではないレベルです。利用者の動線を意識したリニューアルをすべきです。

そのほかにも某気象会社の有料サービスのサイトの酷さ、某気象解析ソフトの利用案内の不親切さなど、挙げたらきりがありません。業界をあげて、受験生・利用者の参入を阻止している気すらしてきます。

自分が知りたい情報を本サイトで提供する努力をしていきたいと思います。

これによると、受験者の平均年齢は41.4歳です。

40歳以上は全体の50%、50歳以上で見ても34%を占めています。

早い話が、中高年齢層が多く受験しているわけです。

なのに気象予報士の試験環境というのは、その主たる受験者層を意識しているとはとても思えません。

そのいくつかを見てみたいと思います。

①電卓の使用が不可

問題の解答を出すために割り切れない小数点の計算問題をこなさなければならないのに、手計算を行わなくてはなりません。電卓が登場してから50年以上経つというのに、今どき電卓の使用が許されていないってそんなのありですか?

自分たち(=気象庁)は数値予報にスーパーコンピュータを用いているのに、受験者には手計算ってあんまりです(笑)。

3桁の足し算をするのだって桁上がりを忘れてしまうぐらいの自分に、割り算なんて厳しすぎます。

②図が細かすぎる

A4サイズの問題用紙に、天気図が4枚掲載されています。

そこに記載されている渦度だとか降水量だとかを読み取るのですが、字が小さすぎるってんだよ!(と声を荒げたくもなります)

自分は普段はメガネをしていますが、普通に本や新聞などを読むことができます。

なのに、天気図を見るときは裸眼でないと見えないのです。あのジジくさい、メガネを頭の上に引っ掛ける状態になります。渦度の読み取りなんて、メガネを外した上で、天気図に顔を寄せ付けないとできません。

老眼の入った人なら天気図を見るときは老眼鏡に、問題を解くときは普通のメガネにと架け替える人もいるはずです。このロスタイム、蓄積したらバカになりません。

③入手困難な資料で出題される

気象庁のホームページでウィンドプロファイラの観測値を見ることができます。しかし、ここで入手できるのは過去30時間分のみです。

温帯低気圧が通過すると風向きが変わるということを学ぶと、過去の事例を自分で探してみたくなります。台風の通過時はどうなんだろう?ということも気になってきます。

しか〜し、これらの行為は許されません。なぜなら過去のウィンドプロファイラ観測値を入手することができないからです。

上記の①と②は「それはお前の問題だろ!」と言われたら黙るしかありません。しかしこの③は腹立たしい限りです。学習意欲、向上意欲を削ぐばかりか、ウィンドプロファイラの読み取り問題が専門知識でも実技試験でも出題されるからです。

ウィンドプロファイラ以外にもあります。例えば等値線の問題です。

このような図に対して「等圧線を描画せよ」というものです。等温線のこともあれば、シアラインを描けというものもあります。

これも受験生としては大いに事前演習を重ねておきたいところですが、どこでこのような等値線の図が入手できるのでしょうか。

過去の気象情報が入手できないことも受験生からすれば問題視されるべき点です。気象情報の穴埋め問題が出題されたこともあります。参考書には「日ごろから気象情報にも目を通しておきましょう」のようなことが書かれています。しかし気象情報は1〜2週間もすれば、リストから削除されてしまいます。ひと通りの気象情報のパターンに触れようとしたら、必然的に1年間の準備期間が必要ということになってしまいます。

そうそう、過去の高層天気図すら入手できないですよね。

このように、学習者が容易に情報を入手できない状況で、どのように経験を積めと言うのでしょうか。出題をするなら、そのような環境をしっかりと整えてもらいたいものです。

④情報開示に閉鎖的?

上記の③とも関連しますが、気象庁を始めとしたこの業界が、積極的な情報開示に後ろ向きなのではないかと疑念を持ってしまいます。

もちろん災害に関する情報の提供については力を入れていることは知っています。しかし技術的な情報については公開されていないものがあるように思います。また参考書や受験業界(スクールなど)も意図的なのかは分かりませんが、受験生を短期合格に導くような指導法をしていないのではないでしょうか。

例えば天気図に前線を書き込ませるという問題があります。これは最近ではほぼ毎回にように出題されています。しかし私が知りたかったような説明をしてくれる参考書やスクールはありませんでした。

ある参考書では「前線のキンク」を解説しています。しかしキンクまで意識させるような問題はないでしょう。前線の描き方を学びたいがために参加した講習会では、「温暖前線を描くのは難しいから、試験には出ませんよ」と説明してくれませんでした。しかし、しっかりと出題されています。

気象庁のホームページの見にくさといったら、とても今どきではないレベルです。利用者の動線を意識したリニューアルをすべきです。

そのほかにも某気象会社の有料サービスのサイトの酷さ、某気象解析ソフトの利用案内の不親切さなど、挙げたらきりがありません。業界をあげて、受験生・利用者の参入を阻止している気すらしてきます。

自分が知りたい情報を本サイトで提供する努力をしていきたいと思います。