等値線を読み取る [練習]

試験では、天気図から低気圧の中心気圧を読み取る問題が頻出されます。

通常、天気図には高気圧や低気圧の中心気圧が記載されていますが、試験ではそれをあえて隠して等圧線の本数から読み取らせることがあります。

等圧線には太実線、細実線、破線があります。今回は破線の等圧線をメインに学習します。

合わせて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」の閉じた温度線を読み取る方法も確認します。

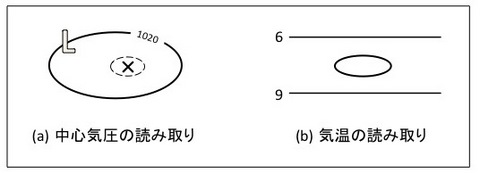

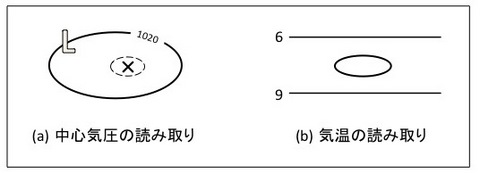

次の等値線が与えられたときに、(a)中心気圧、(b)6℃線と9℃線に挟まれた気温、はいくつと読み取るのが正しいのか?

【選択肢】

(a)①1020hPa、②1018hPa、③1016hPa、④1022hPa、⑤1024hPa

(b)①6℃、②9℃、③7.5℃、④読み取り不能

正解は「(a)②1018hPa、(b)④読み取り不能」です。自信を持って正解できた方は、以下は読まなくても大丈夫です!

気象庁が作成する地上天気図に、等圧線は4hPa単位で記入されています。必要があればその中間値(2hPa)を破線で表現します。

破線が用いられるのは次のケースです。

では、それぞれを見てみましょう。

高気圧・低気圧の中心気圧は2hPa単位で解析することが原則になっています。そのため、天気図では破線表示が必要になることがあります。

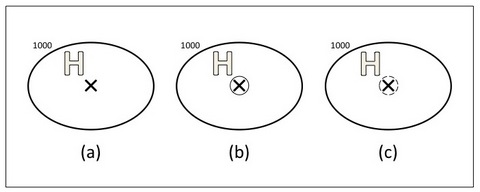

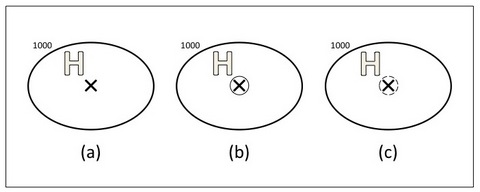

次の図を見てください。

いずれも「H」とあるので高気圧が書かれていて、高気圧中心の周りを1000hPa(太実線)が囲んでいます。高気圧中心は「×」で表現されています。

それぞれの中心気圧は次のようになります。

(a)高気圧中心の気圧は太実線と同じ1000hPaです。

(b)高気圧中心を細実線(4hPa)が囲んでいるので、1004hPa(=1000+4)です。

(c)高気圧中心を破線(2hPa)が囲んでいるので、1002hPa(=1000+2)です。

この3通りを確実に読み分けられるようにしてください。

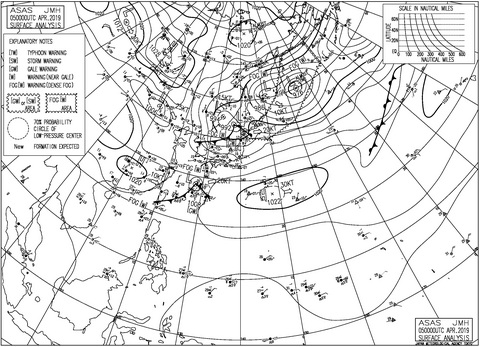

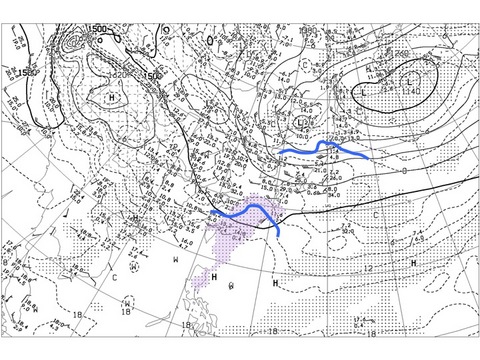

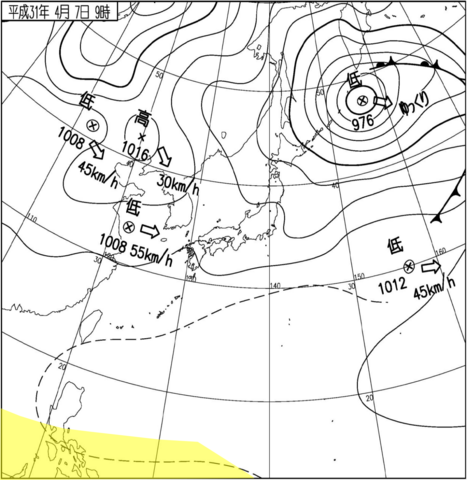

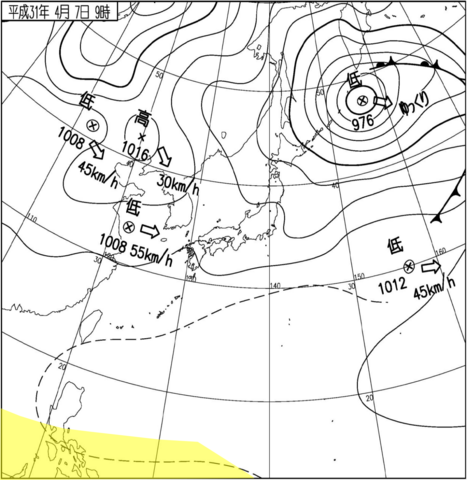

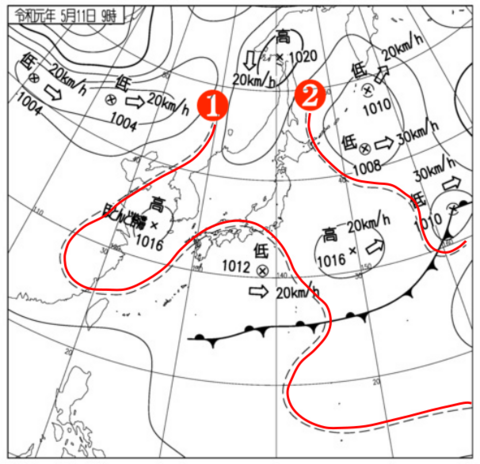

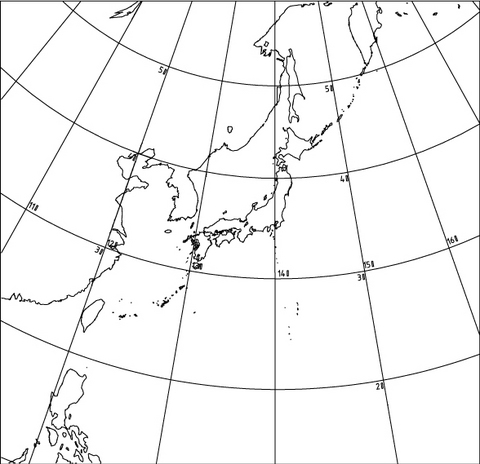

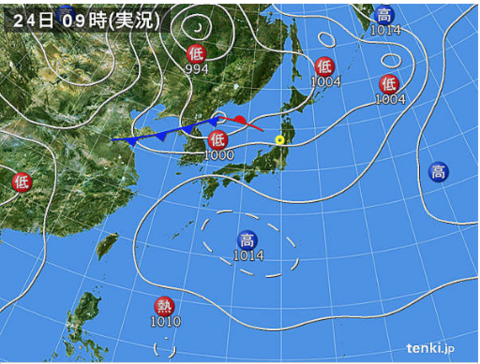

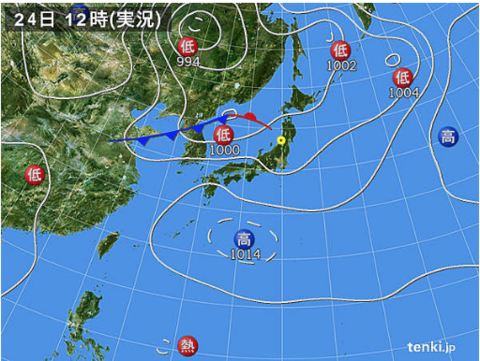

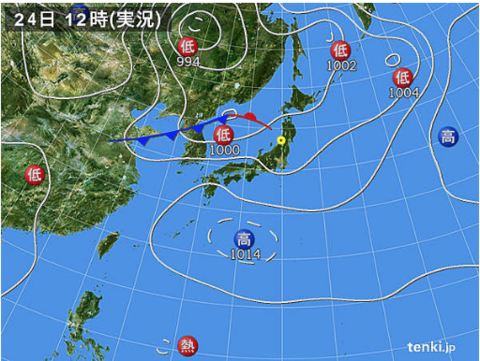

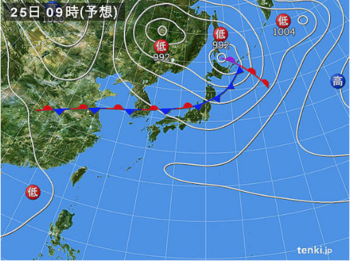

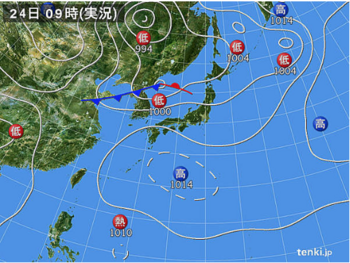

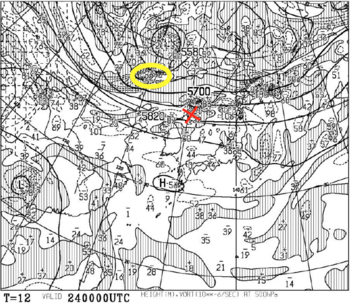

次の天気図を見てください。

※気象庁天気図を修整

日本の南海上には等圧線(実線)がありません。気圧傾度が小さいので、等圧線はスカスカの状態です。このようなとき、補助線として2hPa単位の破線を表記します。

どれぐらいスカスカの時に破線を引くかというと、「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない」場合です(上記の天気図では概ね黄色の領域が該当します)。

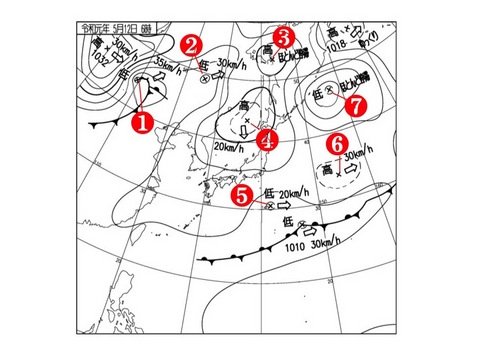

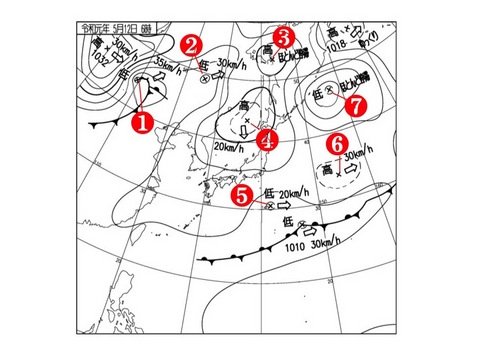

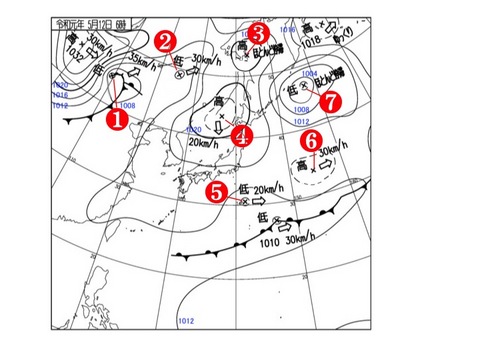

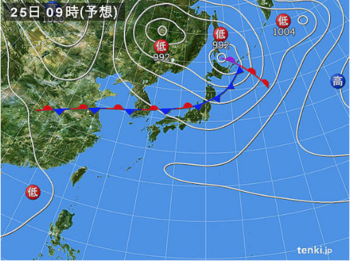

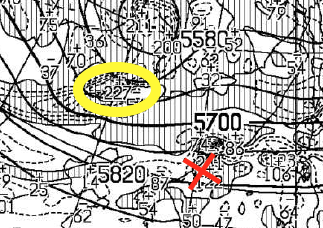

次の①〜⑦の高気圧、低気圧の中心気圧を読み取ってみましょう(元の天気図に記載されていた中心気圧は消してあります)。

※気象庁天気図を修整

まず分かりやすいように、すべての等圧線の気圧を読み取って記入します。低圧側は中心部ほど気圧が低いこと、逆に高圧側は中心部ほど気圧が高いことに留意しながら読み取ります。

※気象庁天気図を修整

注意したいのは、地上天気図に個々の等圧線の値は記入されていないことです(ASASは、太実線のみに「1000」「1020」と表記されています)。

等圧線に被って「1018」などと表記されているとあたかも等圧線の気圧かと勘違いしてしまいますが、表記されているのは高気圧・低気圧の中心気圧です。

(正解)

①1004、②1008、③1020、④1022、⑤1010、⑥1014、⑦1002

補助線が2本(①、②)引かれています。これは「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない場合」に相当し、いずれも1014hPaです。

正しく読み取れない方は、「SPAS(速報天気図)では、等圧線に気圧の値は記入されない」ことに留意してください。

破線②の上に「1008」とあり、あたかも2つの低気圧を囲んでいる閉じた等圧線が1008hPaであるかのように見えます。しかし、これは30km/hで東進中の低気圧の気圧を表します。

20hPa ごとに引かれる太実線を基準にして、高気圧・低気圧に記入された気圧の値を参考にしながら読み取ってください。

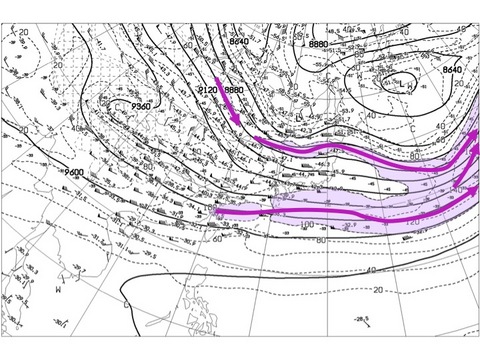

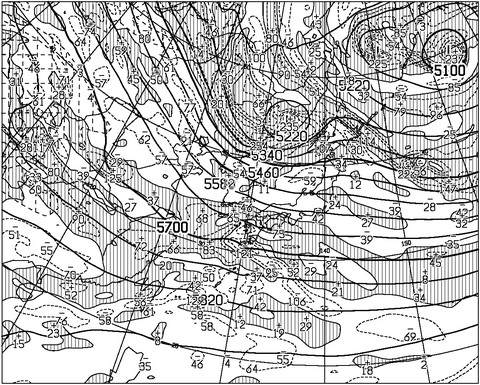

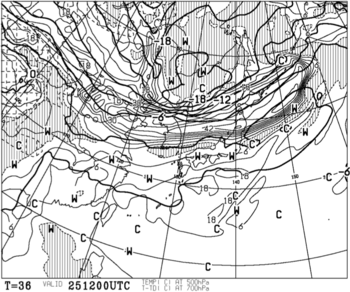

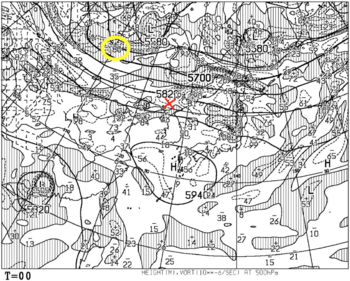

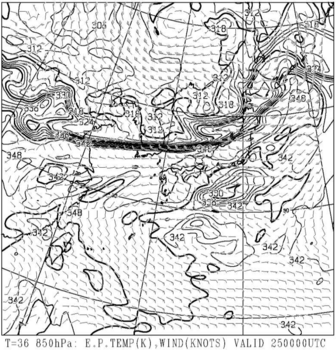

続いて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」(解析図)の閉じた温度線の読み取りを練習しましょう。

基本的に「850hPa天気図」(実況図)に書かれた温度分布と同じですが、解析図の方が温度線を見やすいこと、そしてより実況図よりも細かく分析されています。

一般的に高緯度(北側)から低緯度(南側)に南下するほど気温は高くなります。しかし気温は線形に上昇していくのではなく、小さな上下を含みながら推移していくことがあります。

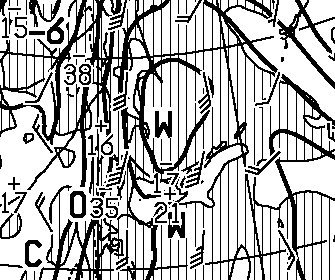

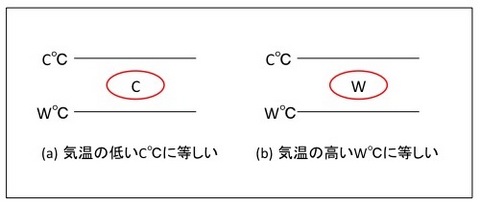

したがって、等温線の間に現れた「小さな閉じた等温線」は、その下の気温より高いとか低いとかを一概に言うことはできません。その代わり、判断材料として、閉じた等温線には「W」もしくは「C」と書かれています。

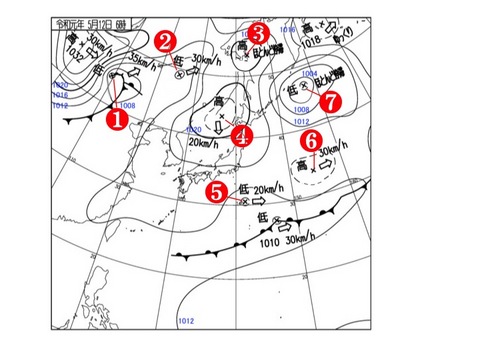

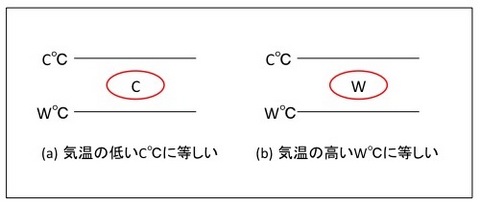

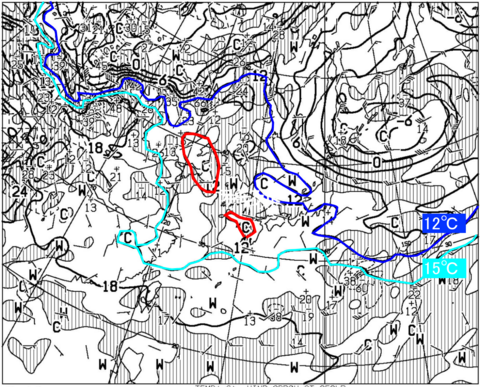

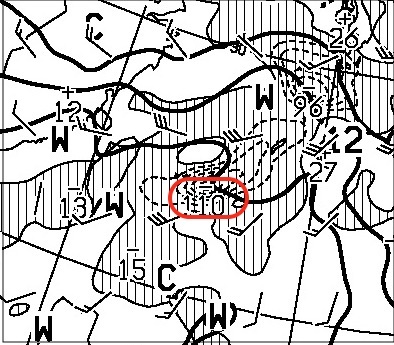

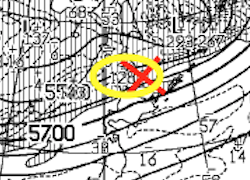

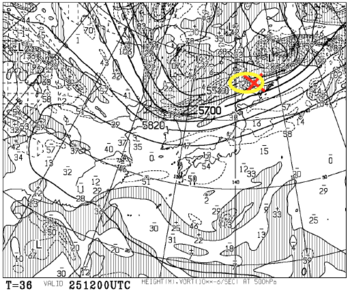

12℃線と15℃線の間に閉じた等温線が2つあり、いずれも「C」と書かれています。

AXFE578 111200UTC MAY2019

12℃から15℃の間は、12℃、13℃、14℃、15℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「低い(C)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の低い方である12℃を起点としてリニアに気温が下降していくことを意味しています。ここに小さな谷があるイメージです。

したがって、いずれの等温線も12℃になります。

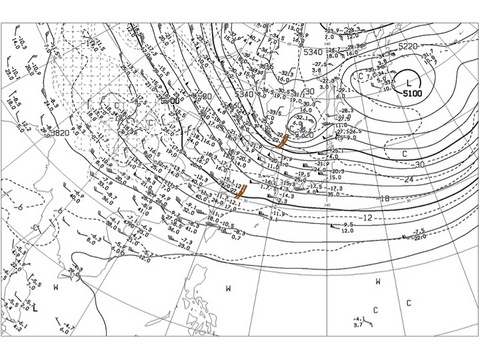

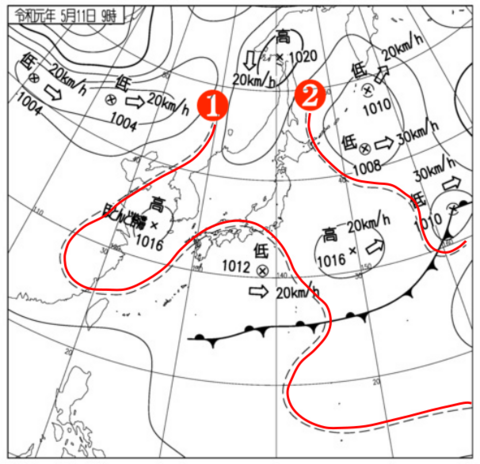

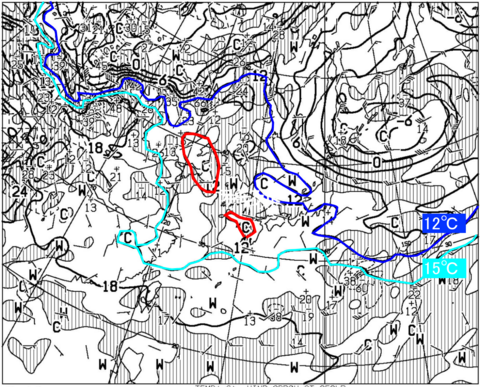

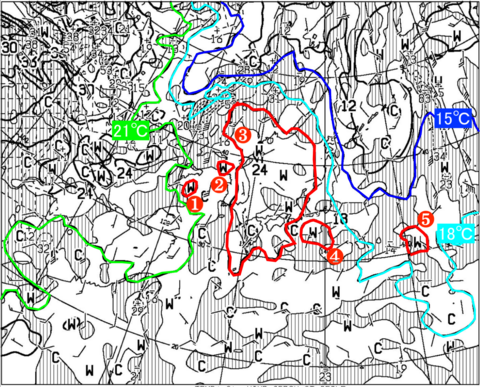

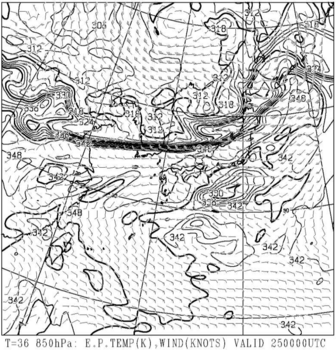

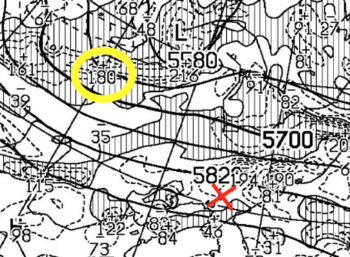

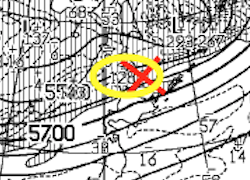

閉じた等温線が5つあり、いずれも「W」と書かれています。

①②③④:18℃線と21℃線の間

⑤:15℃線と18℃線の間

③は①②④と比べると大きな領域ですが、よく観察すると環状に閉じていることが分かります。

18℃と21℃の間は、18℃、19℃、20℃、21℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「高い(W)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の高い方である21℃を起点としてリニアに気温が上昇していくことを意味しています。ここに小さな山があるイメージです。

参考文献:「平成29年度予報技術研修テキスト」(気象庁予報部)

人気ブログランキングへ

通常、天気図には高気圧や低気圧の中心気圧が記載されていますが、試験ではそれをあえて隠して等圧線の本数から読み取らせることがあります。

等圧線には太実線、細実線、破線があります。今回は破線の等圧線をメインに学習します。

合わせて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」の閉じた温度線を読み取る方法も確認します。

問題

次の等値線が与えられたときに、(a)中心気圧、(b)6℃線と9℃線に挟まれた気温、はいくつと読み取るのが正しいのか?

【選択肢】

(a)①1020hPa、②1018hPa、③1016hPa、④1022hPa、⑤1024hPa

(b)①6℃、②9℃、③7.5℃、④読み取り不能

正解は「(a)②1018hPa、(b)④読み取り不能」です。自信を持って正解できた方は、以下は読まなくても大丈夫です!

等圧線の読み取り

気象庁が作成する地上天気図に、等圧線は4hPa単位で記入されています。必要があればその中間値(2hPa)を破線で表現します。

破線が用いられるのは次のケースです。

①高気圧・低気圧の中心気圧を解析するとき

②一定以上の領域に実線の等圧線がない場合

②一定以上の領域に実線の等圧線がない場合

では、それぞれを見てみましょう。

①高気圧・低気圧の中心気圧

高気圧・低気圧の中心気圧は2hPa単位で解析することが原則になっています。そのため、天気図では破線表示が必要になることがあります。

次の図を見てください。

いずれも「H」とあるので高気圧が書かれていて、高気圧中心の周りを1000hPa(太実線)が囲んでいます。高気圧中心は「×」で表現されています。

それぞれの中心気圧は次のようになります。

(a)高気圧中心の気圧は太実線と同じ1000hPaです。

(b)高気圧中心を細実線(4hPa)が囲んでいるので、1004hPa(=1000+4)です。

(c)高気圧中心を破線(2hPa)が囲んでいるので、1002hPa(=1000+2)です。

この3通りを確実に読み分けられるようにしてください。

②一定以上の領域に等圧線がない場合

次の天気図を見てください。

※気象庁天気図を修整

日本の南海上には等圧線(実線)がありません。気圧傾度が小さいので、等圧線はスカスカの状態です。このようなとき、補助線として2hPa単位の破線を表記します。

どれぐらいスカスカの時に破線を引くかというと、「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない」場合です(上記の天気図では概ね黄色の領域が該当します)。

実例を見てみよう

事例1:高気圧・低気圧の中心気圧

次の①〜⑦の高気圧、低気圧の中心気圧を読み取ってみましょう(元の天気図に記載されていた中心気圧は消してあります)。

※気象庁天気図を修整

まず分かりやすいように、すべての等圧線の気圧を読み取って記入します。低圧側は中心部ほど気圧が低いこと、逆に高圧側は中心部ほど気圧が高いことに留意しながら読み取ります。

※気象庁天気図を修整

注意したいのは、地上天気図に個々の等圧線の値は記入されていないことです(ASASは、太実線のみに「1000」「1020」と表記されています)。

等圧線に被って「1018」などと表記されているとあたかも等圧線の気圧かと勘違いしてしまいますが、表記されているのは高気圧・低気圧の中心気圧です。

(正解)

①1004、②1008、③1020、④1022、⑤1010、⑥1014、⑦1002

事例2:一定以上の領域に等圧線がないケース

補助線が2本(①、②)引かれています。これは「緯度経度で約15°×15°以上の領域に実線の等圧線がない場合」に相当し、いずれも1014hPaです。

正しく読み取れない方は、「SPAS(速報天気図)では、等圧線に気圧の値は記入されない」ことに留意してください。

破線②の上に「1008」とあり、あたかも2つの低気圧を囲んでいる閉じた等圧線が1008hPaであるかのように見えます。しかし、これは30km/hで東進中の低気圧の気圧を表します。

20hPa ごとに引かれる太実線を基準にして、高気圧・低気圧に記入された気圧の値を参考にしながら読み取ってください。

850hPaの等温線

続いて、「850hPaの気温・風と700hPaの鉛直p速度の高層天気図」(解析図)の閉じた温度線の読み取りを練習しましょう。

基本的に「850hPa天気図」(実況図)に書かれた温度分布と同じですが、解析図の方が温度線を見やすいこと、そしてより実況図よりも細かく分析されています。

一般的に高緯度(北側)から低緯度(南側)に南下するほど気温は高くなります。しかし気温は線形に上昇していくのではなく、小さな上下を含みながら推移していくことがあります。

したがって、等温線の間に現れた「小さな閉じた等温線」は、その下の気温より高いとか低いとかを一概に言うことはできません。その代わり、判断材料として、閉じた等温線には「W」もしくは「C」と書かれています。

C:周囲よりも低い(閉じた等温線を挟む2本の温度線のうち、気温の低い方と同じ気温)

W:周囲よりも気温が高い(閉じた等温線を挟む2本の温度線のうち、気温の高い方と同じ気温)

W:周囲よりも気温が高い(閉じた等温線を挟む2本の温度線のうち、気温の高い方と同じ気温)

実例を見てみよう

事例1:「C」のケース

12℃線と15℃線の間に閉じた等温線が2つあり、いずれも「C」と書かれています。

AXFE578 111200UTC MAY2019

12℃から15℃の間は、12℃、13℃、14℃、15℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「低い(C)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の低い方である12℃を起点としてリニアに気温が下降していくことを意味しています。ここに小さな谷があるイメージです。

したがって、いずれの等温線も12℃になります。

事例2:「W」のケース

閉じた等温線が5つあり、いずれも「W」と書かれています。

①②③④:18℃線と21℃線の間

⑤:15℃線と18℃線の間

③は①②④と比べると大きな領域ですが、よく観察すると環状に閉じていることが分かります。

18℃と21℃の間は、18℃、19℃、20℃、21℃と気温がリニアに上昇していくことが期待されます。

しかし、それよりも気温が「高い(W)」ということは、赤ループの中はそれを挟む2本の等温線の高い方である21℃を起点としてリニアに気温が上昇していくことを意味しています。ここに小さな山があるイメージです。

参考文献:「平成29年度予報技術研修テキスト」(気象庁予報部)

人気ブログランキングへ

天気図の解析練習③(解析の実際) [練習]

はじめに

「天気図の解析」の第3回では、代表的な天気図や衛星画像を使って実際に実況解析をしてみます。

実況解析というのは、「今どうなっているのか」、「なぜそうなったのか」を分析することです。単純なようですが、予報作業の基礎となる作業です。

実況解析は、できるだけ毎日行うのが望ましいです。天気は連続して変化していくので、自分の解析がどこまで正しかったかが次の時点で明らかになります。これを繰り返していくことで経験値が高まり、豊富なシナリオを蓄積することができます。

解析作業で大切なのは、天気図を見れば一目瞭然のこと、例えば「どこどこに前線がある」という明快なことであっても、文字にして書くということです。

「分かりきったことだから、これは書かなくていいや」ではなくて、単純なことでも文字に書くという練習を繰り返すという小さな一歩を重ねていきましょう。

解析例

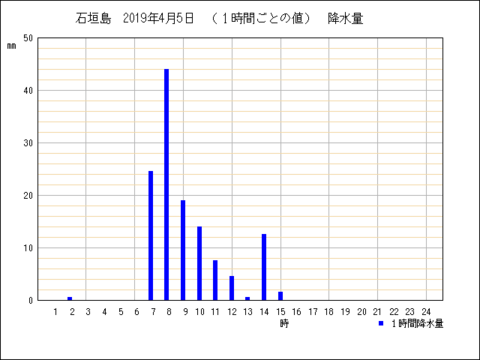

2019年4月5日の事例を取り上げます。

各天気図で気がついた点を2〜4項目ずつ、簡潔に書いていきます。

なお、他天気図との関連性を青字のコメント文で記載しています。

解説

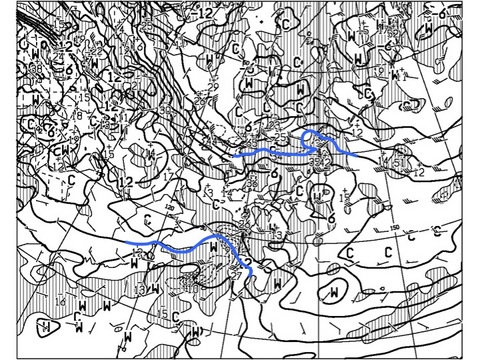

1.地上天気図

日本の天気に影響する気圧系(低気圧、高気圧、前線)を中心に、大陸を含めた広い範囲で気圧系を見ます。気圧系は移動方向や、その速さにも注目します。

例えば、今回の事例では奄美大島の低気圧は20ktで東北東に進んでいますが、その後面にある高気圧は10ktで東に移動しています。仮に高気圧の移動速度の方が速ければ、気圧傾度は今後大きくなると推測できます。

日本海北部と沿海州にそれぞれ低気圧があり今後どちらが発達するか気になるところですが、「実況解析」は低気圧が2つあると認識しておしまいです(その先は「予想」の話になります)。

とは言っても気になるので、2つの低気圧を比較してみます。

| 沿海州の低気圧 | 日本海北部の低気圧 | |

|---|---|---|

| 過去6時間の発達(hPa) | 996→996→994 | 998→996→992 |

| 低気圧性循環 | 850hPaで示している | 示していない |

| 等温線の特徴 | なし | 北に盛り上がっている |

| 相当温位の特徴 | なし | 北に盛り上がっている |

こうして比較して見ると、日本海北部の低気圧が発達しそうです。

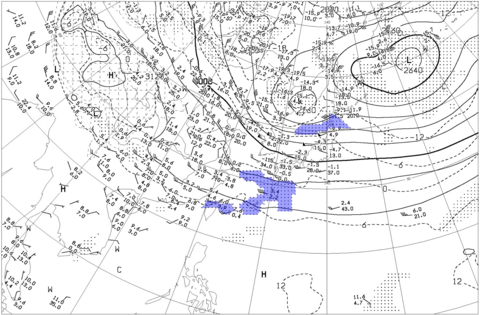

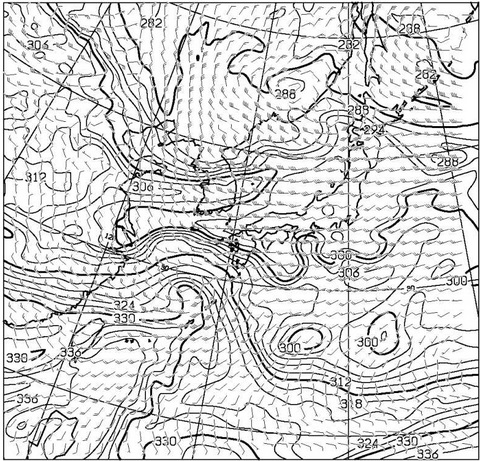

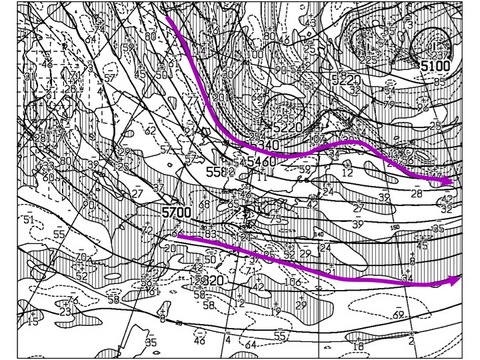

2.300hPa天気図

下層と比べると変化は緩慢ですが、上層ほどあらゆる気象現象の「背景の場」であることを意識します。すなわち、メソスケールや局所的な気象現象もそれだけを見るのではなく、大きな場から徐々に絞り込んで観察するということです。

強風軸の解析を毎日続けていると、季節により風の吹く緯度が異なることに気がつきます。また、夏になるとチベット高気圧が発生し、チベットの高所を吹く風が変化することも分かります。

強風軸を見つけるには、300hPa天気図に破線で表示される最大の風速から2〜3段階(40〜60kt)ほど弱い風速の破線を塗りつぶし、その中心を貫くように描くと良いと思います。

今回の事例は4月上旬でジェットが強く、かつ日本付近を吹いています。最大風速は160ktなので3段階(60kt)弱い100ktを強風軸の基準にすることで引きやすくなりました。

ジェットは南から順に「亜熱帯ジェット(subtropical)」、「寒帯前線ジェット南系(polar south)」、「寒帯前線ジェット北系(polar north)」の3本があります。3本あるということを念頭に引きます。

ジェット軸・強風軸の解析は厳密ではなく、あまり神経質になる必要はありません。どの辺を吹いているかが分かれば大丈夫です。

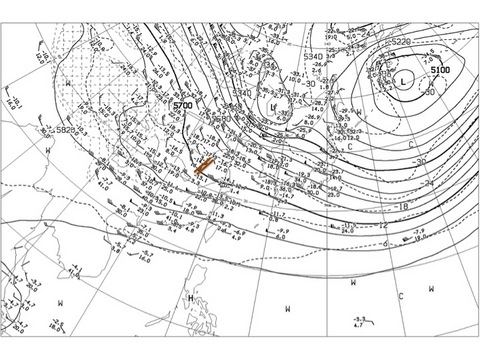

3.500hPa天気図

500hPa等圧面ではトラフやリッジを見るほか、等高度線や等温線で寒気の強さや太平洋高気圧の強さなどを見ます。見どころが満載の天気図です。

トラフは風の向きが北よりから南よりに変化しているところを探すと見つけやすいでしょう。

今回の事例ではトラフが2つありましたが、「東シナ海の5700mのトラフ」は見つけにくいと思います。これは12時間前の500hPa天気図(下図)を見ると分かりやすいです。

低気圧や高気圧は、地上高気圧に移動方向と移動速度が表示されていますが、トラフの移動情報は記載されていません。12時間前の天気図と見比べて、トラフがどの方向に進んでいるのかを確認する習慣をつけましょう。

4.700hPa天気図

700hPaの湿り域をレーダーエコーや気象衛星画像と突合することで、雲域と降水域の対応を確認することができます。湿り域を見るときは、前線(がある場合には)や雲の形と関連づけます。また、850hPaの湿り域と見比べることも大事です。

今回の事例では、北の湿り域は日本海北部の前線の暖域に発生しているのに対して、南の湿り域は東シナ海の前線の暖域および温暖前線に対応しています。

また、850hPaの実況図と見比べると、850hPaでは北の湿り域がほとんど存在しません。これについては、後ほどの「8.850hPa相当温位・風解析図」で考えてみます。

※日々の解析練習では「なぜそうなっているのか?」をあまり突き止めずに、そうなっているという事実を認識するに留(とど)めた方が作業効率は上がります。

5.850hPa天気図

850hPaは接地境界層の影響を受けないギリギリの高度であり、下層における気圧分布や温度分布を見るのに適しています。

風向を見ると鹿児島では西南西の風ですが、奄美では南南西の風が吹いており、温暖前線に対応する風の水平シアーがあります。また、上海付近では北西の風ですが、台湾では西南西の風となっており、寒冷前線に対応する風のシアーが確認できます。

ちなみに3月までの天気図に見慣れていると等温線が密になったように感じますが、これは4月から等温線が3℃おきに表示されるためです(850hPa実況図のみ)。

【850hPa天気図の等温線表記】

4〜9月: 3℃間隔、 10〜3月: 6℃間隔

4〜9月: 3℃間隔、 10〜3月: 6℃間隔

6.500hPa高度・渦度解析図

渦度域の分布をざっくりと把握するのに用います。トラフがどのように移動して現在の正渦度域になっているのかを、過去の解析図から追跡します。

この解析図には渦度の極大値が記入されているのでトラフが見つけやすい、という人もいます。渦度は大気の流れの回転と風速の水平シアーの双方により算出されるので、極大値=トラフではありません。個人的には500hPa天気図の方がトラフを見つけやすいと思います。

渦度ゼロ線は強風軸に対応しているので、500hPa天気図を使うよりは見つけやすくなります。

渦度ゼロ線は滑らかでなく小さい凸凹があります。これは計算値をそのまま表現したためなので、強風軸を書くときは滑らかな曲線でつなぎます。500hPaの強風軸は、300hPaよりも南側に位置することが通常です。

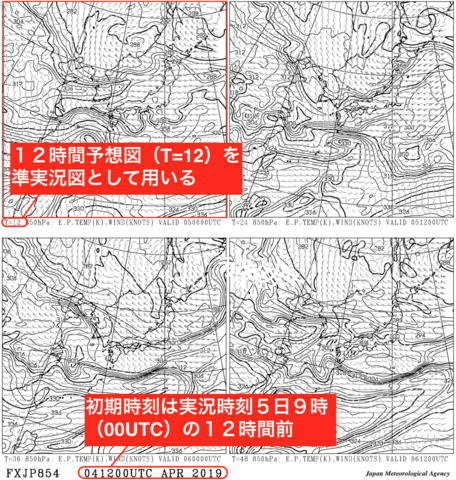

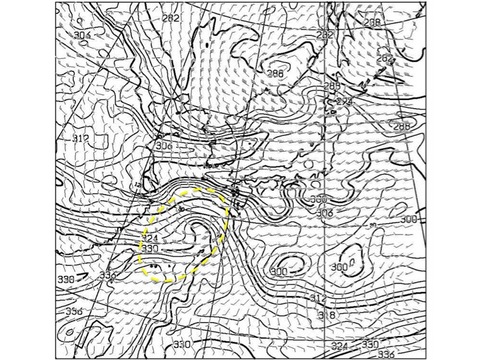

7.850hPa風・気温、700hPa鉛直p速度解析図

低気圧の発達や前線の活動状況を見るのには欠かせない天気図です。

上昇流は負の鉛直p速度(hPa/H)を持ちます。上昇流域は縦線の領域で表され、さらにー20(hPa/H)ごとに点線で表記されます。

今回の事例では、石垣島付近で「ー110」の上昇流の極値が計算されています。

8.850hPa相当温位・風解析図

この図は予測図です。しかし、相当温位の実況図は存在しないため、「実況時刻の12時間前を初期時刻とする12時間後予想図」を実況に準じた「準実況図」として用います。

分かりにくい表現をしましたが、今回の事例では4月5日9時(00UTC)の実況を見ているので、それより12時間前の4日21時(12UTC)の「850hPa相当温位・風解析図」の12時間予想図を使って850hPaの相当温位と風を見ます。

さて、東シナ海の低気圧に大きな湿り域(レーダーエコー、雲域)が生じている理由について考えてみます。850hPa相当温位・風の解析図を再掲します。

黄色の点線で囲った領域では等相当温位線が密集し傾度が大きくなっている上に、盛り上がりも大きくなっています。また、石垣島ではθe=339K以上の下層暖湿気が流入しています。これが日本海北部の低気圧との違いだと思われます。

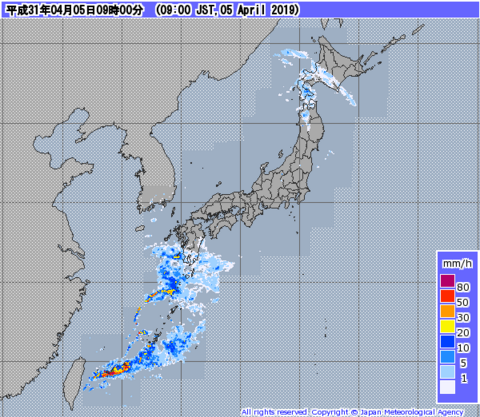

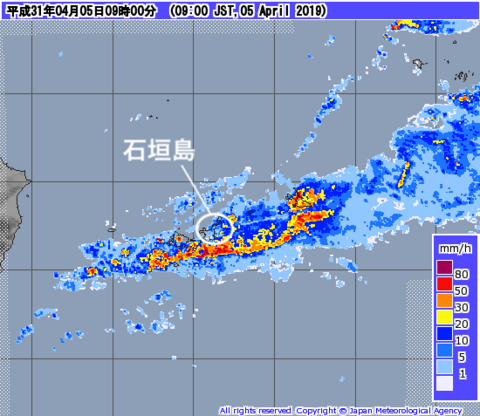

9.レーダーエコー

この事例では、先島諸島(宮古諸島と八重山諸島の総称)付近のエコーが黄色から赤色の暖色系となっており、寒冷前線の活動が活発なのが分かります。

先島諸島周辺を拡大したレーダーエコーがこちらです。

石垣島は赤色で表示される「非常に激しい雨」の北側に位置しています。石垣島の降水量はどうなっているでしょうか。

4月5日の降水量のグラフを見ると、8時の1時間降水量(※)が42mmとなっています。これは700hPa鉛直p速度が石垣島で極値となっていたこととも符号しています。

※「8時の1時間降水量」とは7時00分〜7時59分に降った雨量のことです。

最後に、石垣島の大気の安定度をSSI(ショワルター指数)で確認しておきます。ショワルター指数とは、850hPaの気塊を500hPaまで持ち上げたときの気温を算出し、500hPaの大気の気温から減じたものです。

出典:ワイオミング大学

石垣島のSSI(ショワルター指数)の値はマイナス0.59と負の値でした。これは850hPaから持ち上げた気塊が500hPaの大気よりも暖かく、さらに上昇していくことを意味します。

したがって、石垣島の大気の状態は不安定だったことがこれからも確認できます。

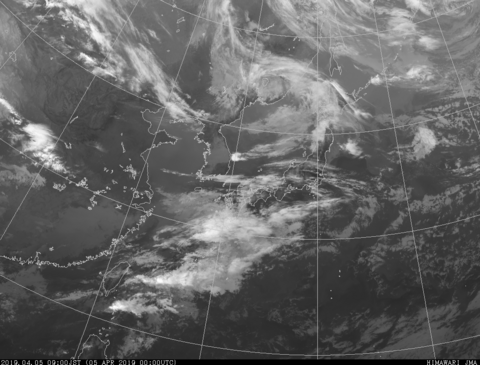

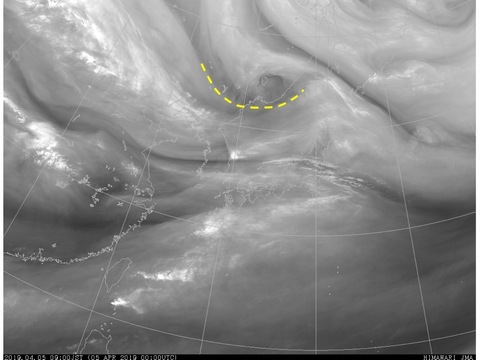

10.赤外画像

気象衛星画像を見るとき、雲は小さい単位ではなく、ひとまとまりの雲域として捉えます。

雲があるところばかりではなく、雲がない領域(黒く写っているところ)にも注目します。ここは晴れている領域なので、天気図と見比べると「こういうときは晴れるのか」ということが分かります。

衛星画像は連続写真で見ると、その雲がどこからやってきたのかや、渦を巻いている様子が分かりやすくなります。気象庁のホームページでは過去3時間や6時間の動画(10分ごとのコマ送り)を見ることができます。

衛星画像のページ(気象庁):

http://www.jma.go.jp/jp/gms/

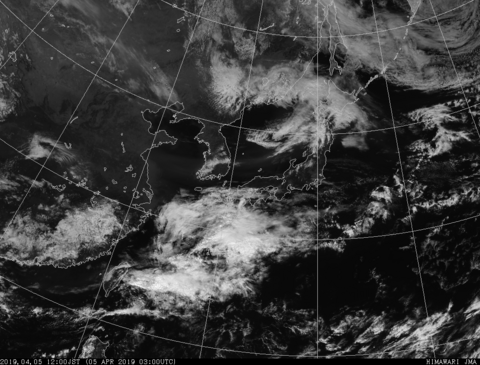

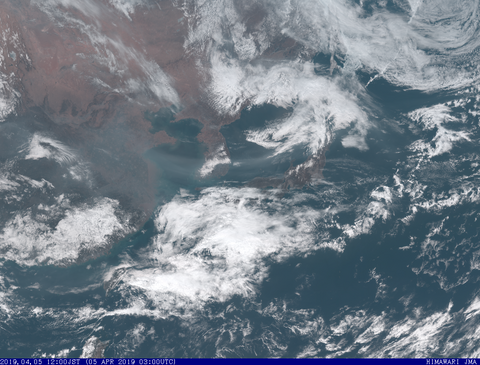

11.可視画像

可視画像は早朝や夕方の時間帯は、日射の角度によって写りが良くありません。4月上旬になっても午前中の早い時刻では、画像がはっきりしません。そこで冬季は12時の可視画像で代用します。9時からの3時間では、雲画像に大きな変化は生じないと考えられます。

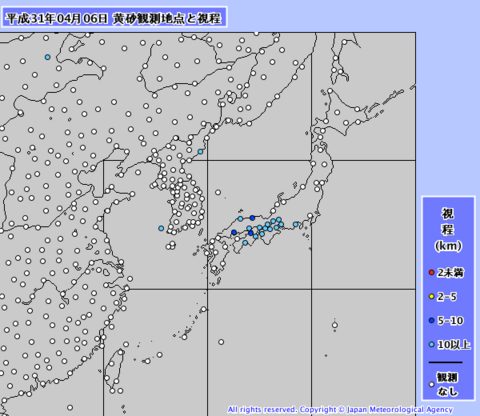

今回の事例では黄砂を確認することができました。黄砂は東アジアの砂漠域から舞い上がった黄砂粒子が上空の風により運ばれる現象です。3〜4月に最も頻繁に発生し、大気汚染や交通障害などをもたらします。

4月5日、「黄砂に関する全般気象情報」が発表されました。4日15時現在、中国東北区で黄砂が観測され、5日午後は北日本から東日本を中心に黄砂が予想されるという内容です。

11(2)の可視画像(カラー)には黄砂が日本に向けてまさに飛来中の形跡がはっきりと見てとれます。

黄砂の飛来状況は気象庁の「黄砂観測実況図」で確認することができます。

6日には西日本で黄砂が確認されているのが分かります。

最後に

今回取り上げた4月5日の事例は天気図的には賑やかな日で、解析の対象が豊富でした。

毎日のように作業を続けていると、このように特徴の多い日ばかりではありません。だからと言って「解析事項なし」とするのではなく、特徴がなければないなりに継続することが大切です(と教わりました)。

天気図(実況図)の解析は、慣れないと時間のかかる作業です。私も毎回、一時間以上かかっていました。試験勉強も続けながらだと、これだけの時間を確保できるのは週末ぐらいかもしれません。でも、続けていると自分なりに着眼点が分かってきて、時間は自然と短縮されていきます。

試験に合格することも大事だけど、そもそも天気図を読めるようになることが大前提です。頑張って続けていれば天気の直感力が磨かれて、そのおまけとして「試験合格」がついてくるはずです。

人気ブログランキングへ

低気圧の気象衛星画像を見る [練習]

予報士の勉強をしていると、雲の学習は雲の種別(積乱雲、層雲など)を見分けるぐらいでとどまってしまいます。

これはもちろん大事な技術ですが、気象衛星画像で雲を見るときは、まず総観規模で雲域を見ることが大切だと言われます。

ざっくり言えば、経度線・緯度線のひとマス程度以上にわたる単位で雲を見るということです。今回はそんな目線で雲を追いかけてみます。

後ほどの衛星画像の説明で出てくる雲パターンを簡単にまとめておきます。

トラフ前面では暖気移流があるため、雲が寒気側に高気圧性の曲率を持って膨らんだ形状をバルジと言います。バルジ(bulge)とは英語で「膨らみ」を意味します。

ローマ字で使うコンマの形をした雲をコンマ状の雲と言います。

狭義には、低気圧の後面に発生する寒気場内低気圧(ポーラーロウ)が作る雲形を「コンマ状」と言いますが、後ほどの画像で見るように大きなスケールでもコンマ状は発生します。

雲がフックの形状(アルファベットのJの文字の形)をしたものをフックパターンと呼びます。

実際には曲率の変曲点(低気圧性循環から高気圧性循環に変わる点)があり、ここを「フック」と呼びます。

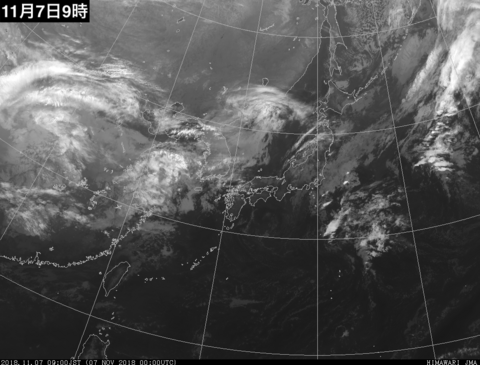

画像の左肩に日時に続いて「可視」とあるのは可視画像、「水蒸気」は水蒸気画像、特に記載がないものは赤外画像です。

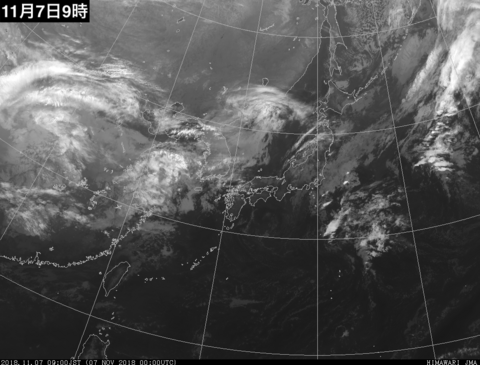

【11月7日9時】

黄河上流の北(北緯40度、105度付近)に高気圧性循環の盛り上がりが見えています。バルジっぽいです。

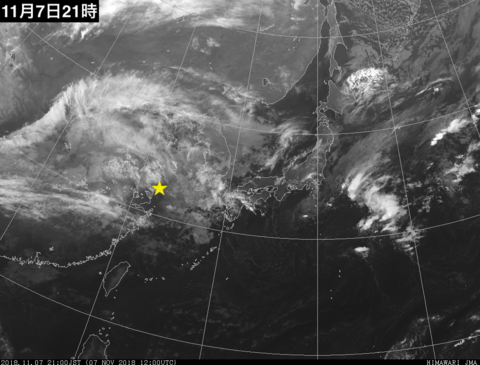

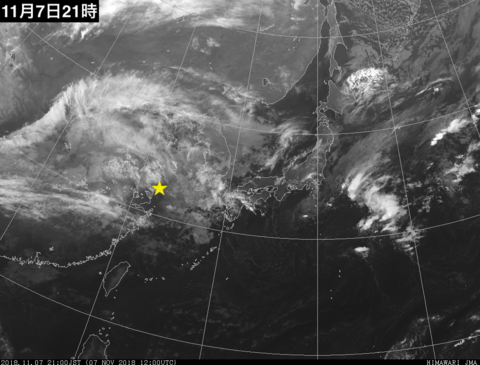

【11月7日21時】

盛り上がりが明瞭になってきました。

谷になっているところ(画像からは切れています)は、トラフに対応しています。

参考書などには「バルジの曲率の変曲点(フック)周辺に低気圧が存在する」と書かれています。

しかし今回のケースでは、トラフ前面の長江付近に低気圧(黄色い星印)ができていますが、この時点ではバルジとのつながりはありません。

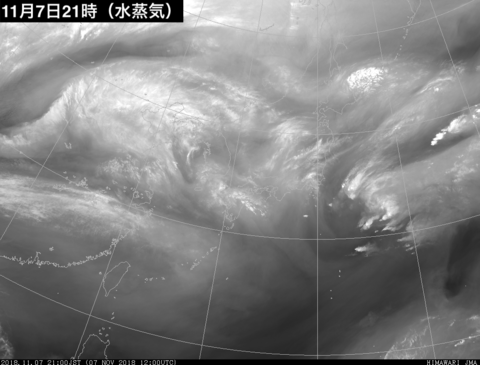

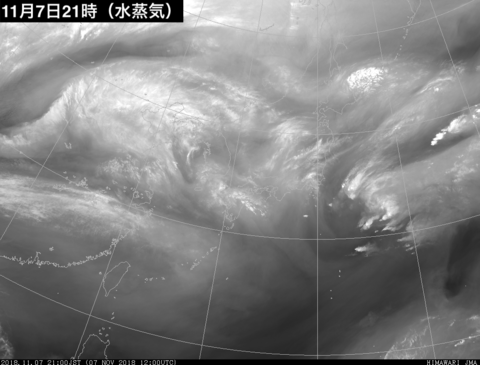

水蒸気画像でも見ておきます。

東経110度よりも西側で明域と暗域がはっきりしたバウンダリーがあり、トラフの軸がありそうです。

500hPaの実況図でも確認しておきます。

やはりトラフが確認できます。

同じ気象要素でも、いろんな天気図を用いて複合的に確認することが大切です。

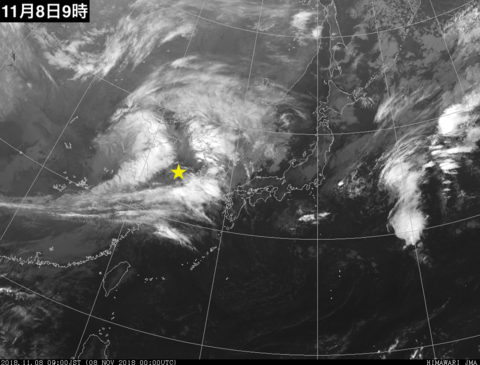

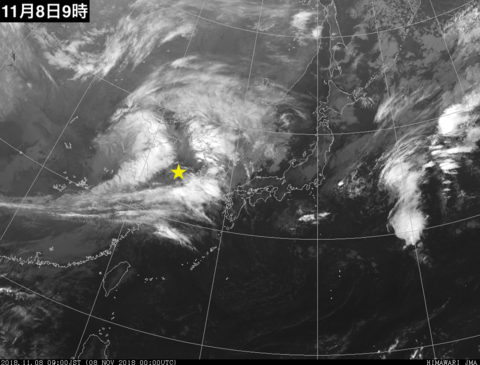

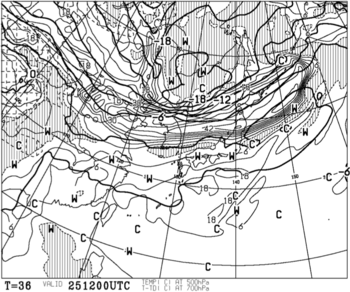

【11月8日9時】

雲域がまとまり始めています。

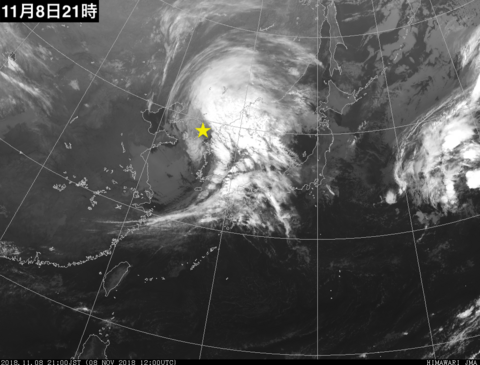

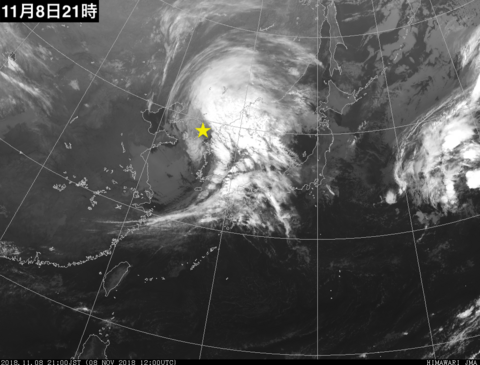

【11月8日21時】

この時刻から、天気図上では閉塞前線になりました。画像では暗域が増えてきたので、後面から乾燥した寒気が入り込み始めたことが分かります。

地上天気図で閉塞前線を見ておきましょう。

次に、700hPaの乾燥状況を確認しておきます(8日9時イニシャルのFT=12)。

T-Td<3の湿潤域が雲域とほぼ一致し、その後面に乾気が入っています。

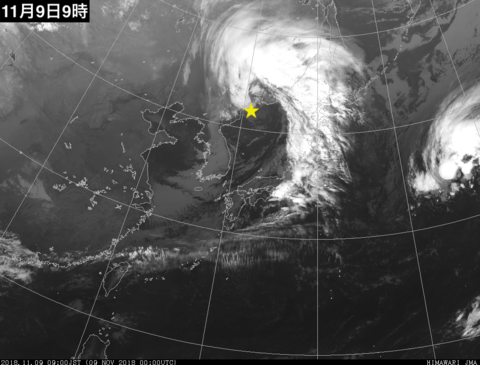

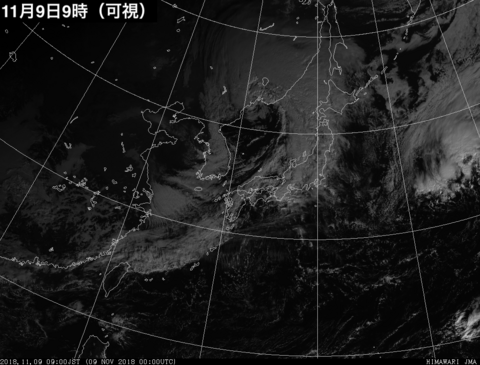

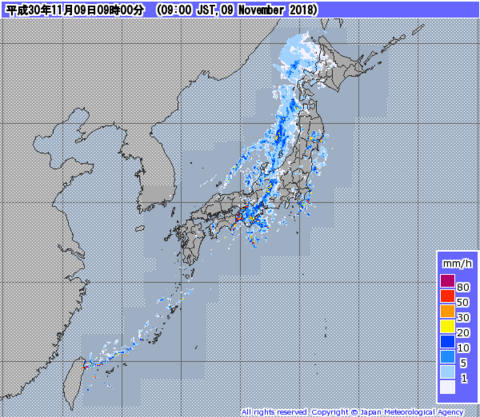

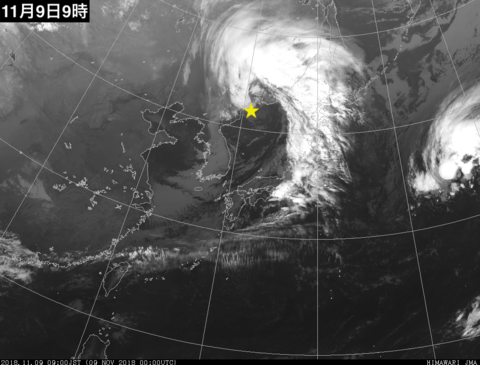

【11月9日9時】

雲域はコンマ状の形状を示しています。コンマ先端部の巻き込んでいる部分はフックになっていて、ここに地上低気圧の中心が位置します。このとき、地上低気圧の中心は996hPaで、もっとも発達しています。

この雲の色は画像状の他の雲域と比べて非常に白いので、上層の雲だと分かります。

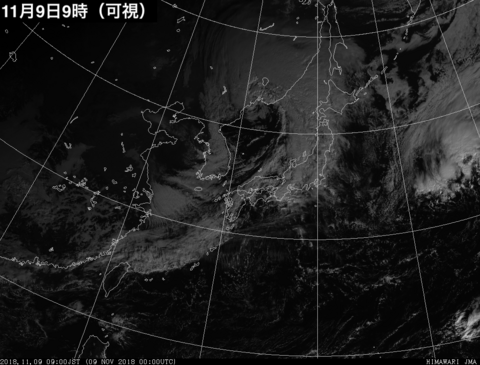

こちらは可視画像です。

11月の朝9時だとまだ太陽の高度が低くて写りが暗めになっていますが、コンマの内側部分に凹凸が見られます。

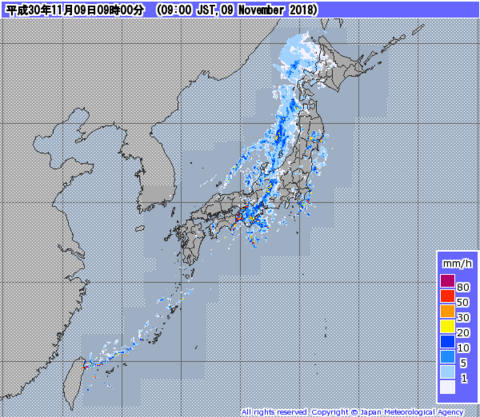

さらに、この時の雨の状況を示すレーダーエコーです。

レーダーが設置されていない海上のエコーは見えませんが、エコーの形状は概ね雲の形状と一致してそうです。

寒冷前線が通過している関西、四国地方では、対流性のエコーも見られます。

こちらも700hPaの乾燥状況を確認しておきます(8日21時イニシャルのFT=12)。

こちらは同時刻の地上天気図です。

沿海州付近に低気圧があり、寒冷前線が日本海中部から四国を経て沖縄までのびています。

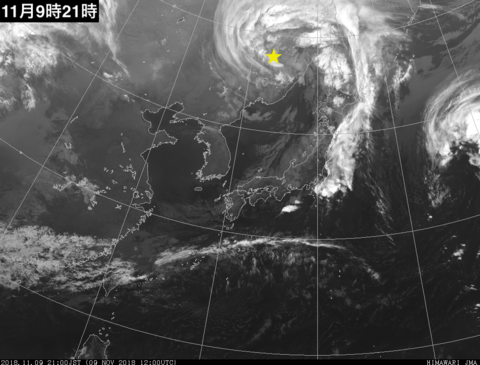

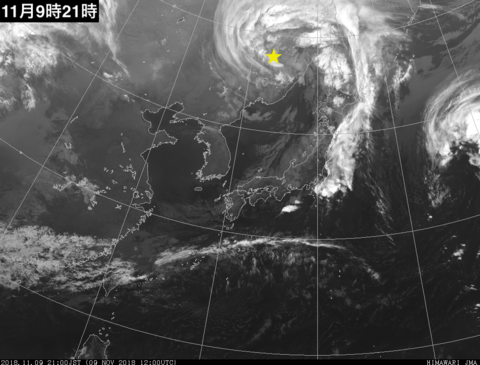

【11月9日21時】

雲域が崩れ始めました。地上低気圧の中心気圧は1002hPaです。

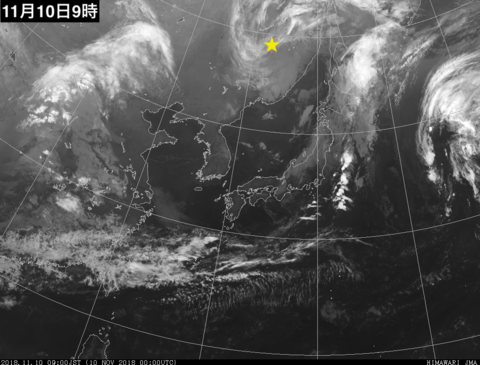

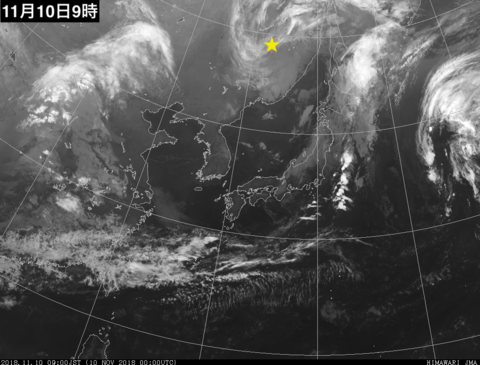

【11月10日9時】

地上低気圧の中心気圧は1010hPaです。

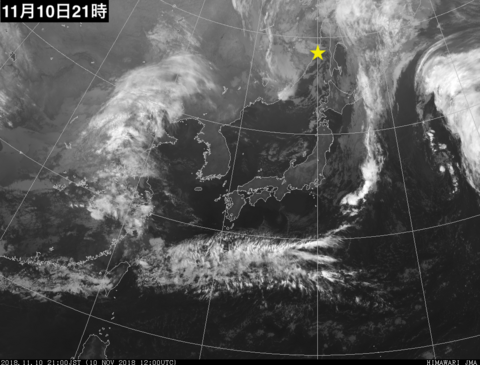

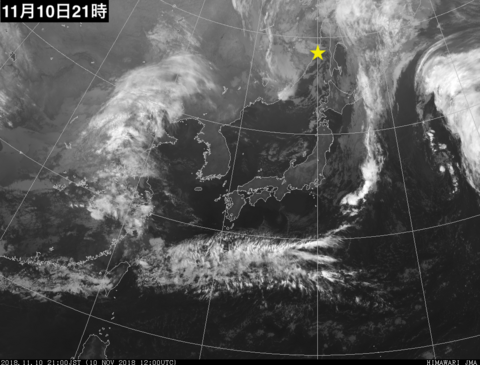

【11月10日21時】

ここまで追っかけてきた雲は完全に形が崩れ、中層の雲が主体になってきました。

華北には次のトラフが進んできて、これによる雲域が発生しています。

地上天気図を見てみます。

地上低気圧の中心気圧は1012hPaです。地上天気図に前線が描かれなくなりました。

学生時代に数学の問題を解くとき、問題集の後ろにある解答をまず見てから「でもどうやって解いたら良いか、分かんないなー」ということをやっていました。これでは成績が上がるはずもありません(恥)。

気象衛星画像は、気象現象がそこに現れているという意味では「解答」です。学習の初期段階では、この正解からスタートするというのはアリだと思います。

特徴のある雲域は天気図を解析するときの着目点を示してくれているので、効率良く天気図を見ることができます。

それに慣れてきたら答えを予測する、すなわち天気図からこの先の天気を予測する練習をしていけば良いのです。

雲は大気の状態を教えてくれる貴重なシグナルです。毎日天気図と雲画像を見比べて、雲域を見るだけでその成因を予測できるようになることを目指しましょう!

人気ブログランキングへ

これはもちろん大事な技術ですが、気象衛星画像で雲を見るときは、まず総観規模で雲域を見ることが大切だと言われます。

ざっくり言えば、経度線・緯度線のひとマス程度以上にわたる単位で雲を見るということです。今回はそんな目線で雲を追いかけてみます。

低気圧に関する雲域

後ほどの衛星画像の説明で出てくる雲パターンを簡単にまとめておきます。

バルジ

トラフ前面では暖気移流があるため、雲が寒気側に高気圧性の曲率を持って膨らんだ形状をバルジと言います。バルジ(bulge)とは英語で「膨らみ」を意味します。

コンマ状

ローマ字で使うコンマの形をした雲をコンマ状の雲と言います。

狭義には、低気圧の後面に発生する寒気場内低気圧(ポーラーロウ)が作る雲形を「コンマ状」と言いますが、後ほどの画像で見るように大きなスケールでもコンマ状は発生します。

フック

雲がフックの形状(アルファベットのJの文字の形)をしたものをフックパターンと呼びます。

実際には曲率の変曲点(低気圧性循環から高気圧性循環に変わる点)があり、ここを「フック」と呼びます。

2018年11月の事例

画像の左肩に日時に続いて「可視」とあるのは可視画像、「水蒸気」は水蒸気画像、特に記載がないものは赤外画像です。

【11月7日9時】

黄河上流の北(北緯40度、105度付近)に高気圧性循環の盛り上がりが見えています。バルジっぽいです。

【11月7日21時】

盛り上がりが明瞭になってきました。

谷になっているところ(画像からは切れています)は、トラフに対応しています。

参考書などには「バルジの曲率の変曲点(フック)周辺に低気圧が存在する」と書かれています。

しかし今回のケースでは、トラフ前面の長江付近に低気圧(黄色い星印)ができていますが、この時点ではバルジとのつながりはありません。

水蒸気画像でも見ておきます。

東経110度よりも西側で明域と暗域がはっきりしたバウンダリーがあり、トラフの軸がありそうです。

500hPaの実況図でも確認しておきます。

やはりトラフが確認できます。

同じ気象要素でも、いろんな天気図を用いて複合的に確認することが大切です。

【11月8日9時】

雲域がまとまり始めています。

【11月8日21時】

この時刻から、天気図上では閉塞前線になりました。画像では暗域が増えてきたので、後面から乾燥した寒気が入り込み始めたことが分かります。

地上天気図で閉塞前線を見ておきましょう。

次に、700hPaの乾燥状況を確認しておきます(8日9時イニシャルのFT=12)。

T-Td<3の湿潤域が雲域とほぼ一致し、その後面に乾気が入っています。

【11月9日9時】

雲域はコンマ状の形状を示しています。コンマ先端部の巻き込んでいる部分はフックになっていて、ここに地上低気圧の中心が位置します。このとき、地上低気圧の中心は996hPaで、もっとも発達しています。

この雲の色は画像状の他の雲域と比べて非常に白いので、上層の雲だと分かります。

こちらは可視画像です。

11月の朝9時だとまだ太陽の高度が低くて写りが暗めになっていますが、コンマの内側部分に凹凸が見られます。

さらに、この時の雨の状況を示すレーダーエコーです。

レーダーが設置されていない海上のエコーは見えませんが、エコーの形状は概ね雲の形状と一致してそうです。

寒冷前線が通過している関西、四国地方では、対流性のエコーも見られます。

こちらも700hPaの乾燥状況を確認しておきます(8日21時イニシャルのFT=12)。

こちらは同時刻の地上天気図です。

沿海州付近に低気圧があり、寒冷前線が日本海中部から四国を経て沖縄までのびています。

【11月9日21時】

雲域が崩れ始めました。地上低気圧の中心気圧は1002hPaです。

【11月10日9時】

地上低気圧の中心気圧は1010hPaです。

【11月10日21時】

ここまで追っかけてきた雲は完全に形が崩れ、中層の雲が主体になってきました。

華北には次のトラフが進んできて、これによる雲域が発生しています。

地上天気図を見てみます。

地上低気圧の中心気圧は1012hPaです。地上天気図に前線が描かれなくなりました。

最後に

学生時代に数学の問題を解くとき、問題集の後ろにある解答をまず見てから「でもどうやって解いたら良いか、分かんないなー」ということをやっていました。これでは成績が上がるはずもありません(恥)。

気象衛星画像は、気象現象がそこに現れているという意味では「解答」です。学習の初期段階では、この正解からスタートするというのはアリだと思います。

特徴のある雲域は天気図を解析するときの着目点を示してくれているので、効率良く天気図を見ることができます。

それに慣れてきたら答えを予測する、すなわち天気図からこの先の天気を予測する練習をしていけば良いのです。

雲は大気の状態を教えてくれる貴重なシグナルです。毎日天気図と雲画像を見比べて、雲域を見るだけでその成因を予測できるようになることを目指しましょう!

人気ブログランキングへ

降水量の読み取り方 [練習]

(2018.8.23 修正)

ご指摘をいただき、文末の【第38回(2012年第1回)実技1問4】の解答を修正しました。

(誤)「19時30分から20時30分」

(正)「19時00分から20時30分」

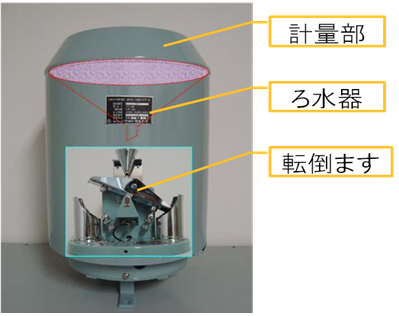

降水量は、観測時刻までの一定の時間(1時間、3時間など)に降った雨の量を表します。

「X時の降水量」という時、X時は観測時間の「始点」ではなく「終点」であることに注意してください。例えば「10時の前6時間降水量」といえば「10時を終点とする6時間」、すなわち「4時00分〜10時00分までの6時間」の降水量をさします。通常は、「前○○時間降水量」の「前」を省略して、「○○時間降水量」と表現することが多いので間違わないようにしましょう。

(前)降水量には1時間、2時間、3時間、6時間、12時間、24時間、48時間、72時間の8通りがあります。実技試験の読み取りで出題されるのは1時間降水量が大半です。また、高層天気図の地上気圧・降水量・海上風予想図には、12時間降水量が記載されています。

ある期間中に降水があったが、その量が 0.5 mm (転倒ます型雨量計の場合)に達しないときは「 0.0 mm 」とし、「降水なし」の場合の「-」とは区別します。

(出典)気象庁

受水口に入る雨量の一定量(0.5 mm)毎に転倒ますが転倒動作をリードスイッチで検出して、接点パルス信号を出力します。

雨量にはアメダス観測による雨量と、レーダー観測をもとにした解析雨量があります。アメダスは約17kmの間隔毎に設置され、0.5mm単位の雨量計で測定しています。アメダスが面的にカバーできないエリアの雨量をレーダーで推定し、アメダス観測で補正したものが解析雨量です。

<問題>

次の表から、7時の3時間降水量を求めなさい。

<正解>

69.0mm

<解説>

7時の3時間とは「7時の前3時間」と読み直します。すなわち4時台、5時台、6時台のことです。

5時の10.0mm:4時00分〜5時00分の降水量

6時の43.0mm:5時00分〜6時00分の降水量

7時の16.0mm:6時00分〜7時00分の降水量

ということで、10.0+43.0+16.0=69.0mmが正解です。

降水量を表や図で示して、その値を読み取る問題が出されています。「X時の降水量」は観測時間の「終点」であることを再認識した上で、出題事例を見てみましょう。

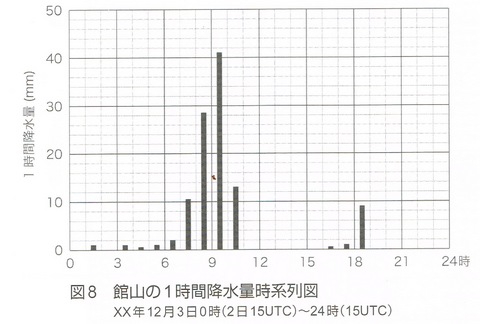

【第39回(2012年第2回)実技1問3】

次の1時間降水量時系列図が与えられています。

問題文には「館山では9時から10時の1時間に41mmの激しい雨が観測された。」とあります。言い換えると「10時の1時間降水量は41mmである」ということで、これを丁寧に言い直すと「10時の前1時間(9時から10時)降水量は41mmである」となります。

なお、本問は等温線を描かせた後、2地点間の温度勾配を計算させる問題で、降水量の読み取り問題ではありませんでした。

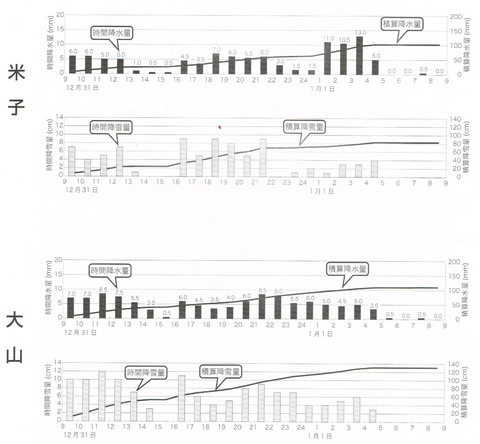

【第37回(2011年第2回)実技1問5】

米子と大山の降水量と降雪量の時系列が与えられています。設問では、これを用いて米子と大山の12月31日9時(00UTC)〜1月1日9時(00UTC)の24時間降水量及び24時間降雪量をそれぞれ10mm刻み、10cm刻みで答えよ、というものです。

時間毎の降水量は棒グラフの上部に記載されているので、24時間分を合計すれば良いわけです。

【米子】

24時間降水量=102.5mm →100mm(10mm刻み)

(6.0+6.0+5.0+5.0+1.0+0.5+0.5+4.5+3.5+7.0+6.0+5.5+6.0+3.0+1.5+1.5+11.0+10.5+13.0+5.0+0.0+0.0+0.5+0.0)

【大山】

24時間降水量=110mm →110mm(10mm刻み)

(7.0+7.0+8.5+7.5+5.5+3.0+0.5+6.0+4.5+3.5+4.0+6.0+8.5+8.0+5.5+6.0+5.0+4.5+5.0+3.5+0.5+0.0+0.5+0.0)

単純な足し算の問題ですが、小さな数字を24回足さなければならないので、足し漏れが発生しないように、足した数値にはチェックをするなどしましょう。さらに「10cm刻みで答えよ」という引っ掛けが用意されています。このような条件が設定されている場合、問題文に下線を引いて最後の処理を忘れないようにしましょう。

なお、本設問では意識する必要はありませんが、「12月31日9時(00UTC)〜1月1日9時(00UTC)の降水量」は「12月31日9時の前1時間降水量(8時から9時)」から「1月1日9時の前1時間降水量(8時から9時)」を合計することになります。

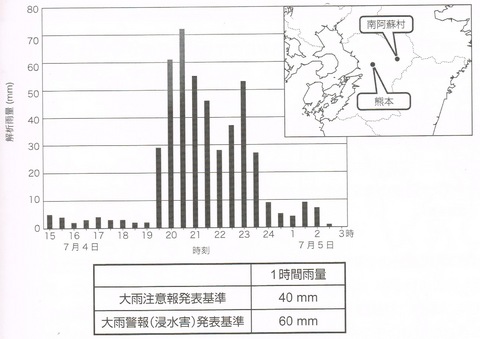

【第38回(2012年第1回)実技1問4】

設問は南阿蘇村の30分毎の解析雨量時系列図(下図)とウィンドプロファイラの高層風時系列図(ここでは省略)を用いて、大雨警報(浸水害)の発表基準以上の雨が降っていた時間帯(30分刻み)を答えよ、というものです。

南阿蘇村の大雨警報(浸水害)の発表基準は、「1時間雨量で60mm」と与えられています。

解析雨量の時系列図を見ると、基準値の60mmを超えているのは20時と20時30分です。「降水量は前時間降水量」というのが鉄則です。

本図では前1時間の解析雨量が30分単位で示されています。

したがって、解答は「19時00分から20時30分」となります。

降水量の読み取り問題は、「前○○時間の降水量を聞いている」ということが分からないと混乱してしまいます。私もしばらくは誤解していましたが、今回まとめてみてスッキリしました。

もし本稿の説明で理解できない方は、下のコメント欄から遠慮なくご質問ください。

人気ブログランキングへ

ご指摘をいただき、文末の【第38回(2012年第1回)実技1問4】の解答を修正しました。

(誤)「19時30分から20時30分」

(正)「19時00分から20時30分」

鉄則: 降水量の読み取り方

・「10時の降水量」とは「9時から10時の1時間の降水量」のことである(注)

・「10時の降水量」は「10時の1時間降水量」「10時の前1時間降水量」とも表現する

(注)降水量が1時間単位で観測されている場合

・「10時の降水量」は「10時の1時間降水量」「10時の前1時間降水量」とも表現する

(注)降水量が1時間単位で観測されている場合

降雪量とは

降水量は、観測時刻までの一定の時間(1時間、3時間など)に降った雨の量を表します。

「X時の降水量」という時、X時は観測時間の「始点」ではなく「終点」であることに注意してください。例えば「10時の前6時間降水量」といえば「10時を終点とする6時間」、すなわち「4時00分〜10時00分までの6時間」の降水量をさします。通常は、「前○○時間降水量」の「前」を省略して、「○○時間降水量」と表現することが多いので間違わないようにしましょう。

(前)降水量には1時間、2時間、3時間、6時間、12時間、24時間、48時間、72時間の8通りがあります。実技試験の読み取りで出題されるのは1時間降水量が大半です。また、高層天気図の地上気圧・降水量・海上風予想図には、12時間降水量が記載されています。

ある期間中に降水があったが、その量が 0.5 mm (転倒ます型雨量計の場合)に達しないときは「 0.0 mm 」とし、「降水なし」の場合の「-」とは区別します。

(出典)気象庁

受水口に入る雨量の一定量(0.5 mm)毎に転倒ますが転倒動作をリードスイッチで検出して、接点パルス信号を出力します。

雨量にはアメダス観測による雨量と、レーダー観測をもとにした解析雨量があります。アメダスは約17kmの間隔毎に設置され、0.5mm単位の雨量計で測定しています。アメダスが面的にカバーできないエリアの雨量をレーダーで推定し、アメダス観測で補正したものが解析雨量です。

例題

<問題>

次の表から、7時の3時間降水量を求めなさい。

| 時刻 | 降水量(mm) |

|---|---|

| 4 | 1.0 |

| 5 | 10.0 |

| 6 | 43.0 |

| 7 | 16.0 |

| 8 | 2.0 |

<正解>

69.0mm

<解説>

7時の3時間とは「7時の前3時間」と読み直します。すなわち4時台、5時台、6時台のことです。

5時の10.0mm:4時00分〜5時00分の降水量

6時の43.0mm:5時00分〜6時00分の降水量

7時の16.0mm:6時00分〜7時00分の降水量

ということで、10.0+43.0+16.0=69.0mmが正解です。

出題事例で確認しよう

降水量を表や図で示して、その値を読み取る問題が出されています。「X時の降水量」は観測時間の「終点」であることを再認識した上で、出題事例を見てみましょう。

【第39回(2012年第2回)実技1問3】

次の1時間降水量時系列図が与えられています。

問題文には「館山では9時から10時の1時間に41mmの激しい雨が観測された。」とあります。言い換えると「10時の1時間降水量は41mmである」ということで、これを丁寧に言い直すと「10時の前1時間(9時から10時)降水量は41mmである」となります。

なお、本問は等温線を描かせた後、2地点間の温度勾配を計算させる問題で、降水量の読み取り問題ではありませんでした。

【第37回(2011年第2回)実技1問5】

米子と大山の降水量と降雪量の時系列が与えられています。設問では、これを用いて米子と大山の12月31日9時(00UTC)〜1月1日9時(00UTC)の24時間降水量及び24時間降雪量をそれぞれ10mm刻み、10cm刻みで答えよ、というものです。

時間毎の降水量は棒グラフの上部に記載されているので、24時間分を合計すれば良いわけです。

【米子】

24時間降水量=102.5mm →100mm(10mm刻み)

(6.0+6.0+5.0+5.0+1.0+0.5+0.5+4.5+3.5+7.0+6.0+5.5+6.0+3.0+1.5+1.5+11.0+10.5+13.0+5.0+0.0+0.0+0.5+0.0)

【大山】

24時間降水量=110mm →110mm(10mm刻み)

(7.0+7.0+8.5+7.5+5.5+3.0+0.5+6.0+4.5+3.5+4.0+6.0+8.5+8.0+5.5+6.0+5.0+4.5+5.0+3.5+0.5+0.0+0.5+0.0)

単純な足し算の問題ですが、小さな数字を24回足さなければならないので、足し漏れが発生しないように、足した数値にはチェックをするなどしましょう。さらに「10cm刻みで答えよ」という引っ掛けが用意されています。このような条件が設定されている場合、問題文に下線を引いて最後の処理を忘れないようにしましょう。

なお、本設問では意識する必要はありませんが、「12月31日9時(00UTC)〜1月1日9時(00UTC)の降水量」は「12月31日9時の前1時間降水量(8時から9時)」から「1月1日9時の前1時間降水量(8時から9時)」を合計することになります。

【第38回(2012年第1回)実技1問4】

設問は南阿蘇村の30分毎の解析雨量時系列図(下図)とウィンドプロファイラの高層風時系列図(ここでは省略)を用いて、大雨警報(浸水害)の発表基準以上の雨が降っていた時間帯(30分刻み)を答えよ、というものです。

南阿蘇村の大雨警報(浸水害)の発表基準は、「1時間雨量で60mm」と与えられています。

解析雨量の時系列図を見ると、基準値の60mmを超えているのは20時と20時30分です。「降水量は前時間降水量」というのが鉄則です。

本図では前1時間の解析雨量が30分単位で示されています。

したがって、解答は「19時00分から20時30分」となります。

最後に

降水量の読み取り問題は、「前○○時間の降水量を聞いている」ということが分からないと混乱してしまいます。私もしばらくは誤解していましたが、今回まとめてみてスッキリしました。

もし本稿の説明で理解できない方は、下のコメント欄から遠慮なくご質問ください。

人気ブログランキングへ

白地図 [練習]

実技試験の勉強を始めると天気図を見る機会が格段に増えます。しかし天気図、中でも高層天気図は読み慣れないと苦労します。

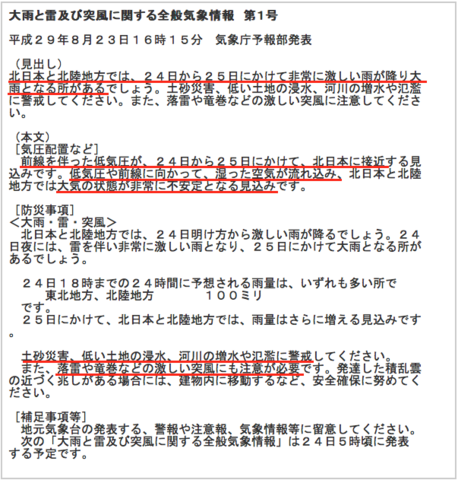

今回は天気図を読む以前に必要となる、地図上に日本列島や各大陸がどのように表現されているのかを理解しましょう。

高層天気図が描かれている地図には、日本列島および多くの擾乱がやってくる大陸が中心にくるように表示されています。

そこで、天気図を読むにはまず日本がどこにあるのか、そして台湾、朝鮮半島、カムチャッカ半島など、地図読み取りの際に目安となる日本周囲の島や半島を押さえなくてはなりません。

しかし、天気図には地図の上に等高線や各種の網がけ、文字情報がオーバーレイで重なって書き込まれているため、基本情報である地図が読みにくいケースがほとんどです。500hPa高度・渦度予想図に至っては網がけだらけで絶望的です。

そこで下に用意した白地図を見ながら、日本列島と周辺の重要な半島や島の相対的な位置関係を確認しましょう。このステップを踏めば天気図を読む第1ステップはクリアできます。

最初に、以下で用いる表記を説明しておきます。

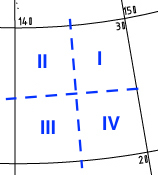

これは高層天気図から一部分を切り取ったものです。

この領域は2本の緯度線(20N、30N)と2本の経度線(140E、150E)に囲まれたグリッド(格子)です。これを「グリッド20/30N, 140/150E」と表現することにします。さらに便宜上、グリッドを4分割し、図のように反時計回りに順に第Ⅰ〜第Ⅳ象限と呼ぶことにします。

前提は以上です。

では早速、地図を見て確認していきましょう。

白地図を2種類用意しました。1つは「アジア太平洋地上天気図(ASAS)」などで使われる広範囲に対応したものです。もう1つは「500hPa高度・渦度予想図」などで使われる、より狭い範囲に対応したものです。

【ASAS版】

A4フルサイズ版 ASAS版.pdf

【500hPa高度・渦度予想図版】

A4フルサイズ版 500hPa高度・渦度版(フル).pdf

A4 1/2サイズ版 500hPa高度・渦度版(ハーフ).pdf

印刷した白地図の上にトレーシングペーパー(百円ショップで売ってます)を重ねて、大陸や重要な島の形状や相対的な位置関係を体に覚え込ませましょう。

よく色鉛筆などで塗って覚えましょうと言われますが、大人の塗り絵なんて必要ありません。あくまでも緯度・軽度から判別できるまで繰り返してください。

慣れれば印刷しなくても、iPadなどの画面上で読めるようになるはずです。

頑張りましょう!

人気ブログランキングへ

今回は天気図を読む以前に必要となる、地図上に日本列島や各大陸がどのように表現されているのかを理解しましょう。

なぜ地図読み取りの練習が必要か?

高層天気図が描かれている地図には、日本列島および多くの擾乱がやってくる大陸が中心にくるように表示されています。

そこで、天気図を読むにはまず日本がどこにあるのか、そして台湾、朝鮮半島、カムチャッカ半島など、地図読み取りの際に目安となる日本周囲の島や半島を押さえなくてはなりません。

しかし、天気図には地図の上に等高線や各種の網がけ、文字情報がオーバーレイで重なって書き込まれているため、基本情報である地図が読みにくいケースがほとんどです。500hPa高度・渦度予想図に至っては網がけだらけで絶望的です。

位置関係を覚えよう

そこで下に用意した白地図を見ながら、日本列島と周辺の重要な半島や島の相対的な位置関係を確認しましょう。このステップを踏めば天気図を読む第1ステップはクリアできます。

最初に、以下で用いる表記を説明しておきます。

これは高層天気図から一部分を切り取ったものです。

この領域は2本の緯度線(20N、30N)と2本の経度線(140E、150E)に囲まれたグリッド(格子)です。これを「グリッド20/30N, 140/150E」と表現することにします。さらに便宜上、グリッドを4分割し、図のように反時計回りに順に第Ⅰ〜第Ⅳ象限と呼ぶことにします。

前提は以上です。

では早速、地図を見て確認していきましょう。

【日本の位置】

(あくまでも天気図を読むための目安なので、日本の国土とは一致しません。)

・日本列島を見つけるには、40N、140E(秋田市周辺)を目安にします。

・日本の南(九州を目安とする)はグリッド30/40, 130/140Eの第Ⅳ象限に収まります。

・日本の北(北海道を目安とする)はグリッド40/50N, 140/150Eの第Ⅲ象限にほぼ収まります。

(あくまでも天気図を読むための目安なので、日本の国土とは一致しません。)

・日本列島を見つけるには、40N、140E(秋田市周辺)を目安にします。

・日本の南(九州を目安とする)はグリッド30/40, 130/140Eの第Ⅳ象限に収まります。

・日本の北(北海道を目安とする)はグリッド40/50N, 140/150Eの第Ⅲ象限にほぼ収まります。

【日本周辺】

・朝鮮半島は日本列島の大半が収まっているグリッド30/40, 130/140Eの西隣のグリッド30/40N, 120/130Eの第Ⅰ象限に収まります。

・台湾は朝鮮半島が収まっているグリッドの南のグリッド20/30N, 120/130Eの第Ⅲ象限に収まります(台湾はオーバーレイ表示があまりされず、見つけやすい)。

・カムチャッカ半島は北海道と同じグリッド40/50N, 140/150Eの第Ⅱ象限から北隣のグリッドまで突き抜けています。

・朝鮮半島は日本列島の大半が収まっているグリッド30/40, 130/140Eの西隣のグリッド30/40N, 120/130Eの第Ⅰ象限に収まります。

・台湾は朝鮮半島が収まっているグリッドの南のグリッド20/30N, 120/130Eの第Ⅲ象限に収まります(台湾はオーバーレイ表示があまりされず、見つけやすい)。

・カムチャッカ半島は北海道と同じグリッド40/50N, 140/150Eの第Ⅱ象限から北隣のグリッドまで突き抜けています。

白地図を何度もトレースして覚えよう!

白地図を2種類用意しました。1つは「アジア太平洋地上天気図(ASAS)」などで使われる広範囲に対応したものです。もう1つは「500hPa高度・渦度予想図」などで使われる、より狭い範囲に対応したものです。

【ASAS版】

A4フルサイズ版 ASAS版.pdf

【500hPa高度・渦度予想図版】

A4フルサイズ版 500hPa高度・渦度版(フル).pdf

A4 1/2サイズ版 500hPa高度・渦度版(ハーフ).pdf

印刷した白地図の上にトレーシングペーパー(百円ショップで売ってます)を重ねて、大陸や重要な島の形状や相対的な位置関係を体に覚え込ませましょう。

よく色鉛筆などで塗って覚えましょうと言われますが、大人の塗り絵なんて必要ありません。あくまでも緯度・軽度から判別できるまで繰り返してください。

慣れれば印刷しなくても、iPadなどの画面上で読めるようになるはずです。

頑張りましょう!

人気ブログランキングへ

大雨の到来を確認しよう(2) [練習]

前回は2017年8月の接近する低気圧の解析を行いました。

今回は災害について見てみます。

本稿では8月24日の状況をまとめていきます。

夏季の低気圧接近で予想される注意報には、

があります。

また、予想される警戒すべき防災事項としては、

が考えられます。

これらは反射的にすぐに出てくるようにしたいものです。

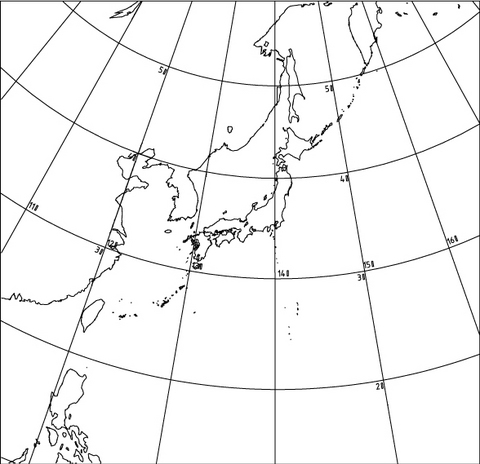

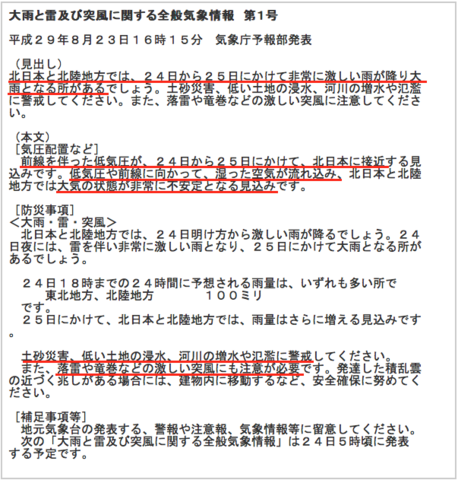

23日の夕方に発表された全般気象情報の第1号を再掲します。

「土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。」

とあります。

気象情報には「警報や注意報に先立って現象を予告し、注意を呼びかける」役割があります。

24時間から2~3日先に災害に結びつくような激しい現象が発生する可能性のあるときに発表されますが、今回は24時間前の発表とはいかなかったようです。

全般気象情報は25日の朝早くまでに第4号まで発表されました。

全般気象情報第1号が発表された翌日(24日)の14時以降、複数の地方で大雨警報が発表されました。

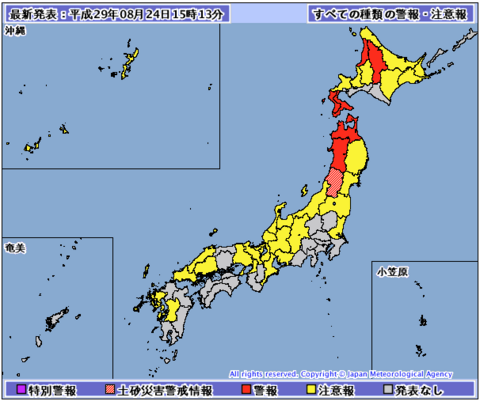

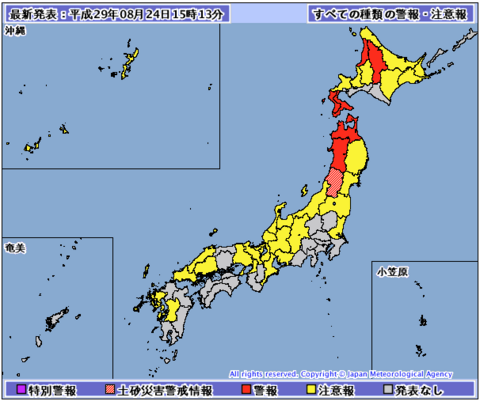

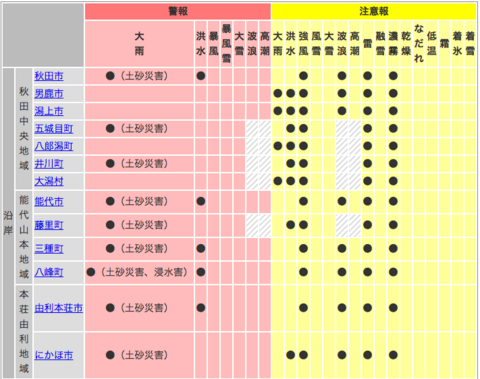

こちらは24日22時12分時点で、秋田県沿岸部に出ている警報と注意報です。

大雨警報もしくは注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。

また、全域で濃霧注意報が出されており、洪水注意報の出ているところもあります。

秋田県の日本海側に「にかほ市」というところがあります。

東北第2位の高さを誇る鳥海山があり、5合目の展望台からは日本海が一望できるそうです。

低気圧の接近に伴う現象は日本海側から来るのかなと思い、にかほ市の状況をライブカメラで見ることにしました。

(にかほ市のライブカメラ画像は、アーカイブがある便利なものです)

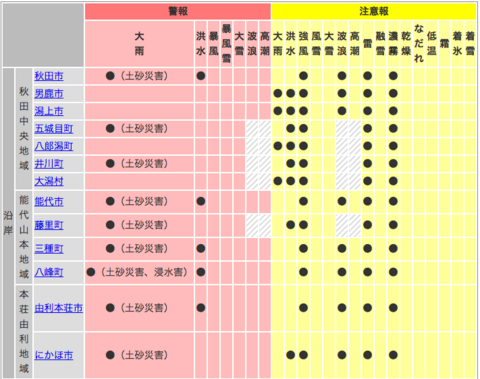

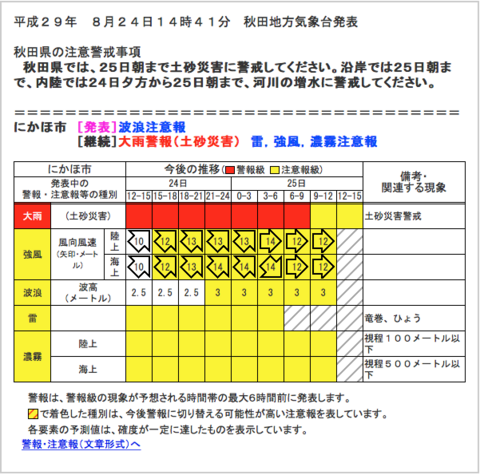

秋田県にかほ市には、24日の14時41分に大雨警報(土砂災害)が発表されています。

風は最大14m/sの予想で、強風注意報と波浪注意報が出ています。

ライブカメラで見た、にかほ市の平沢漁港の15時19分現在の状況はこんな感じです。

雨は降りだしているようです。

実は山形県の一部では、秋田県よりも早い時間からかなりの雨が降りました。

山形県酒田市では24日12時53分、大雨警報が発表になりました。

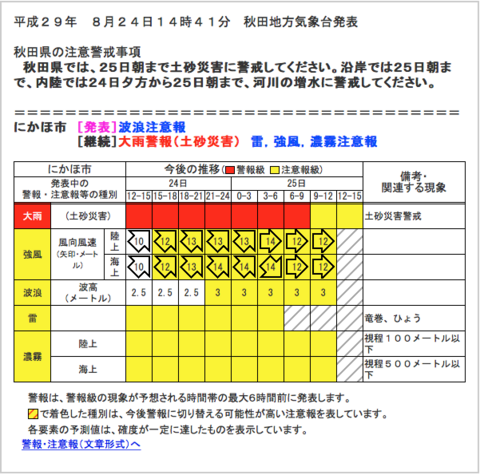

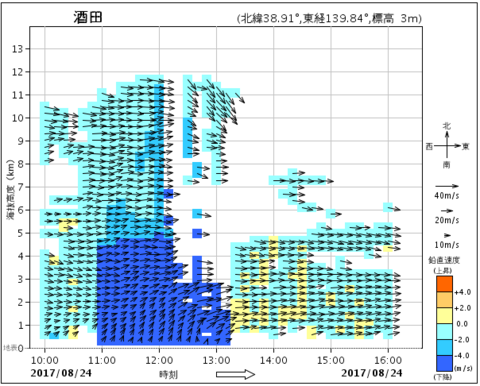

酒田にはウィンドプロファイラの観測地点があるので、風の状況を見てみます。

上空1kmの風を見ると、11時までは西よりだった風が南よりになり、

13時20分に西の風になっています。

この時間帯は青色で表示されているように、強い雨が観測されています。

NHKニュースでも、13時半までに大雨が降ったことが確認できます。

さて、ウィンドプロファイラの風向の変化は何でしょうか。

温暖前線の通過であれば東よりの風が南西の風に変化するはずなので、

ちょっと違いますね。

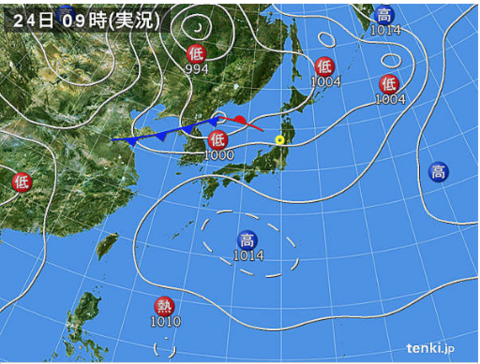

天気図を見てみます。

24日9時。黄◯が酒田の場所です。

酒田市のちょうど南に1008hPaの等圧線があります。

そして同日、12時。

1008hPaの等圧線は南下し、酒田市は1004hPaと1008hPaの間にあります。

このようにセオリー通りの風向変化をしない場合は、

「低気圧に関係する気圧の谷の通過」

と判断するようです(第38回実技2)。

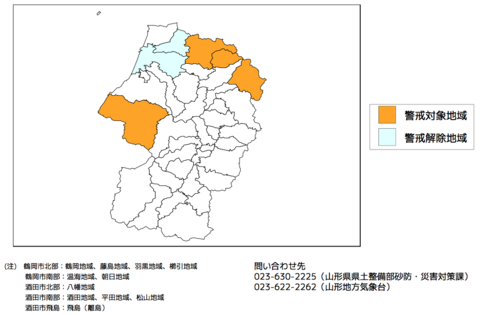

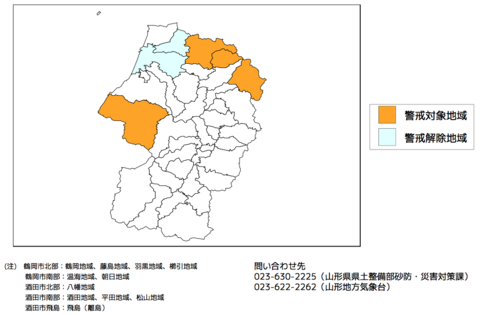

山形県には24日13時25分に山形県土砂災害警戒情報第1号が出されました。

こちらは土砂災害警戒情報第4号(15時45分発表)。

土砂災害警戒情報は、自治体が避難勧告を出す目安とされています。

大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、都道府県と気象庁が共同で発表します。

警報・注意報や各種情報は随時更新されていくので、最新のものを確認することが大切です。

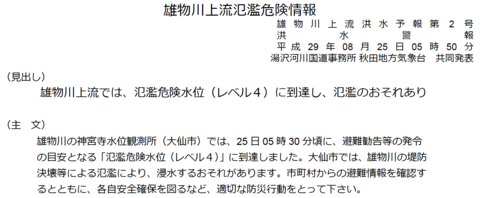

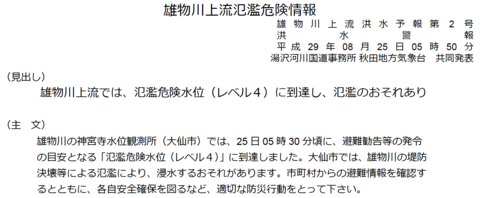

25日4時18分、「雄物川上流洪水予報第1号」が発表されました。

その後雄物川上流で氾濫危険水位(レベル4)に達し、同日5時50分には第2号が発表されました。

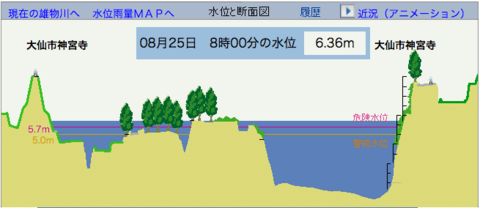

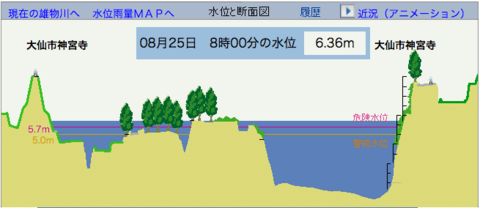

25日8時半現在の、秋田県雄物川の水位です。

低気圧が通過しても、川の氾濫はすぐには治らないのが分かります。

こちらは大仙市神宮寺の水位。危険水位を超えています。

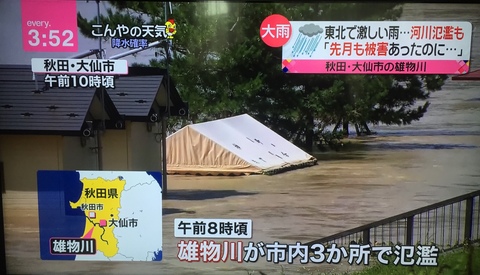

7月23日に続く雄物川の氾濫は、各局のニュースでも大きく取り上げられました。

25日のNHKニュース。

26日のNTV情報番組。

今回は災害について見てみます。

本稿では8月24日の状況をまとめていきます。

低気圧で予想される注意報と防災事項

夏季の低気圧接近で予想される注意報には、

・大雨注意報

・強風注意報

・波浪注意報

・雷注意報

・強風注意報

・波浪注意報

・雷注意報

があります。

また、予想される警戒すべき防災事項としては、

落雷、降雹、竜巻などの激しい突風、短時間強雨、河川の増水・氾濫、土砂災害

が考えられます。

これらは反射的にすぐに出てくるようにしたいものです。

気象情報

23日の夕方に発表された全般気象情報の第1号を再掲します。

「土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。」

とあります。

気象情報には「警報や注意報に先立って現象を予告し、注意を呼びかける」役割があります。

24時間から2~3日先に災害に結びつくような激しい現象が発生する可能性のあるときに発表されますが、今回は24時間前の発表とはいかなかったようです。

全般気象情報は25日の朝早くまでに第4号まで発表されました。

警報と注意報

全般気象情報第1号が発表された翌日(24日)の14時以降、複数の地方で大雨警報が発表されました。

こちらは24日22時12分時点で、秋田県沿岸部に出ている警報と注意報です。

大雨警報もしくは注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。

また、全域で濃霧注意報が出されており、洪水注意報の出ているところもあります。

にかほ市の状況

秋田県の日本海側に「にかほ市」というところがあります。

東北第2位の高さを誇る鳥海山があり、5合目の展望台からは日本海が一望できるそうです。

低気圧の接近に伴う現象は日本海側から来るのかなと思い、にかほ市の状況をライブカメラで見ることにしました。

(にかほ市のライブカメラ画像は、アーカイブがある便利なものです)

秋田県にかほ市には、24日の14時41分に大雨警報(土砂災害)が発表されています。

風は最大14m/sの予想で、強風注意報と波浪注意報が出ています。

ライブカメラで見た、にかほ市の平沢漁港の15時19分現在の状況はこんな感じです。

雨は降りだしているようです。

ウィンドプロファイラで見る酒田市の状況

実は山形県の一部では、秋田県よりも早い時間からかなりの雨が降りました。

山形県酒田市では24日12時53分、大雨警報が発表になりました。

酒田にはウィンドプロファイラの観測地点があるので、風の状況を見てみます。

上空1kmの風を見ると、11時までは西よりだった風が南よりになり、

13時20分に西の風になっています。

この時間帯は青色で表示されているように、強い雨が観測されています。

NHKニュースでも、13時半までに大雨が降ったことが確認できます。

さて、ウィンドプロファイラの風向の変化は何でしょうか。

温暖前線の通過であれば東よりの風が南西の風に変化するはずなので、

ちょっと違いますね。

天気図を見てみます。

24日9時。黄◯が酒田の場所です。

酒田市のちょうど南に1008hPaの等圧線があります。

そして同日、12時。

1008hPaの等圧線は南下し、酒田市は1004hPaと1008hPaの間にあります。

このようにセオリー通りの風向変化をしない場合は、

「低気圧に関係する気圧の谷の通過」

と判断するようです(第38回実技2)。

土砂災害警戒情報

山形県には24日13時25分に山形県土砂災害警戒情報第1号が出されました。

こちらは土砂災害警戒情報第4号(15時45分発表)。

土砂災害警戒情報は、自治体が避難勧告を出す目安とされています。

大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、都道府県と気象庁が共同で発表します。

警報・注意報や各種情報は随時更新されていくので、最新のものを確認することが大切です。

川の氾濫状況

25日4時18分、「雄物川上流洪水予報第1号」が発表されました。

その後雄物川上流で氾濫危険水位(レベル4)に達し、同日5時50分には第2号が発表されました。

25日8時半現在の、秋田県雄物川の水位です。

低気圧が通過しても、川の氾濫はすぐには治らないのが分かります。

こちらは大仙市神宮寺の水位。危険水位を超えています。

7月23日に続く雄物川の氾濫は、各局のニュースでも大きく取り上げられました。

25日のNHKニュース。

26日のNTV情報番組。

大雨の到来を確認しよう(1) [練習]

低気圧の接近に伴う天候の悪化は資料上どのように観察できるのか、追いかけてみたいと思います。

#本番の試験を2日後に控え、現在有する力の限りで作成してみます。

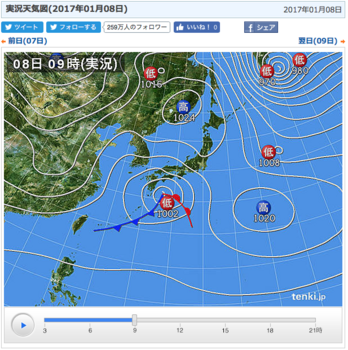

2017年8月24日から25日にかけて通過した低気圧の影響で、秋田県では前月に続いて雄物川が氾濫しました。

今回も避難指示が出たところがあり、多大な災害をもたらす結果となりました。

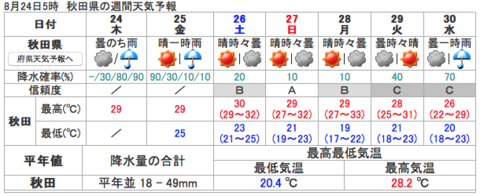

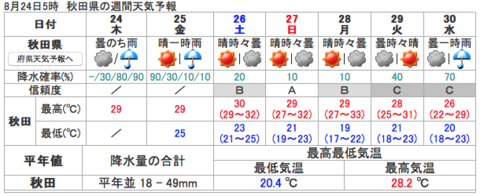

8月24日5時発表の、秋田県の週間天気予報です。

24日から25日にかけて、雨マークがついています。

この雨がこれからどうなっていくのか、追いかけてみることにします。

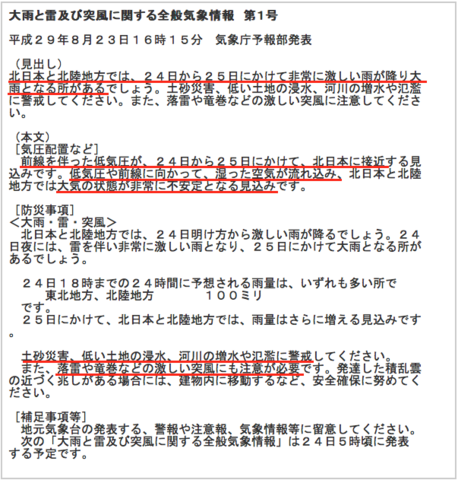

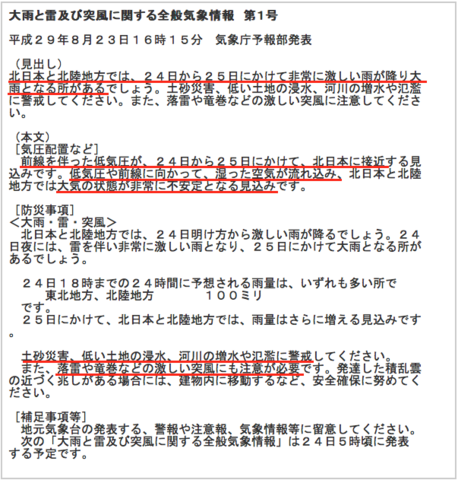

気象庁のサイトを見ると、23日16時15分に「大雨と雷及び突風に関する全般気象情報」が発表されていました。

全般気象情報は、全国を対象としたものです。

この他に地方気象情報、府県気象情報があります。

赤で下線を引いたところを書き出します。

関連する気象台からは、地方気象情報が発表されています。

北陸地方では21日に発表された

「雷と突風に関する北陸地方気象情報 第1号」

を継続する形で第6号が発表されています。

さらに、府県気象情報を合わせて見ると、新潟県および秋田県で25日6時までに予想される24時間雨量は、多い所で200ミリと予想されています。

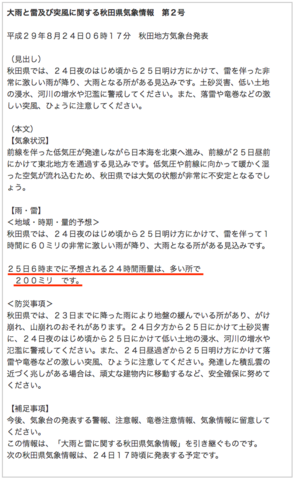

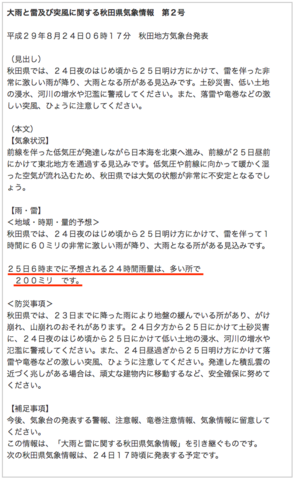

こちらは秋田県気象情報 第2号(24日6時17分発表)です。

24時間雨量の予想は第1号(23日16時59分発表)では多い所で100ミリとされていましたが、第2号では200ミリになっています。

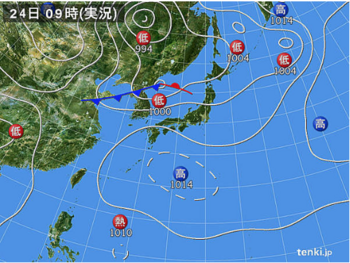

8月24日9時の天気図です。

日本海中部(中国東北部の沖合)に1000hPaの低気圧があります。

これが接近してくるということです。

こちらは24時間後、25日9時の予想天気図。

24時間後には稚内の北にある予想です。

低気圧中心の通過後は、華北まで伸びる停滞前線が南下してきます。

地上低気圧と500hPaトラフの相対的な位置関係を見て、低気圧の発達状況を確認してみます。

最初に500hPa高度・渦度天気図を使って、低気圧の発達・衰弱過程を判断する方法をおさらいしておきます。

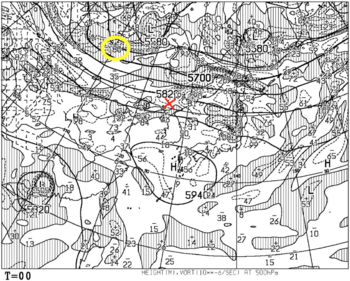

では、23日21時(23日00UTC)を初期値として、

500hPa高度・渦度解析図及び予想図を見ていきます。

(1)23日21時

23日21時の地上天気図に前線は書かれていますが、地上低気圧の中心が書かれていません。

推定される場所を赤×で記入してあります。

対応する500hPaトラフの渦度は+180と読みました(黄◯)。

こちらは拡大。

渦度は+180の東北東に+216があり、どちらを選ぶか悩ましいところです。

12時間後の予想図を見ると5520mに+200があります。

これが先ほどの+216の成れの果てと見て、+180を選びます。

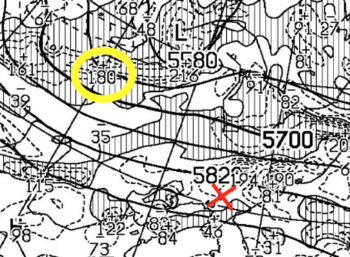

(2)24日9時

初期値から12時間後です。

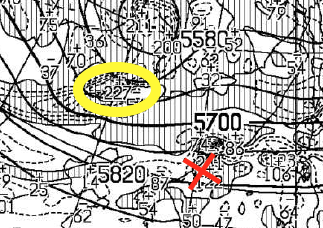

対応する500hPaトラフの渦度は+227です(黄◯)。

拡大。

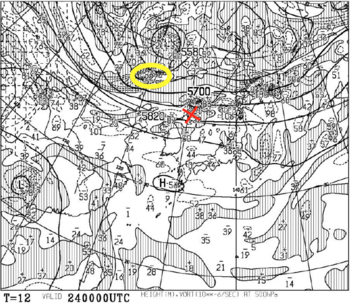

(3)25日9時

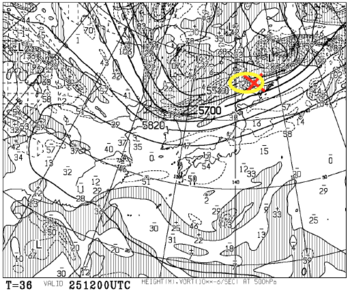

そして36時間後。

核心部の拡大。

次の2点が観察されます。

これらのことから、低気圧は閉塞していることが分かります。

地上低気圧の中心気圧は24時間前からー8hPa変化していて、依然発達しています。

25日9時(36時間後)850hPa風・相当温位予想図を見ておきます。

等相当温位線の暖気側が、25日9時の予想天気図の前線と一致していますね。

これだったら「前線を描け」と言われても、正解できそうです。(^^

同時刻の500hPa気温、700hPa湿数予想図も見ましょう。

低気圧中心の西から東に反時計回りで乾燥域(縦縞のかかっていない白い領域)が入り込んでいるのも、閉塞期の特徴です。

(注)未だ学習中の身であるので、図の読み違いなどあればご指摘ください。

次回は、低気圧接近に伴う災害について調べてみます。

#本番の試験を2日後に控え、現在有する力の限りで作成してみます。

2017年8月24日から25日にかけて通過した低気圧の影響で、秋田県では前月に続いて雄物川が氾濫しました。

今回も避難指示が出たところがあり、多大な災害をもたらす結果となりました。

天気予報

8月24日5時発表の、秋田県の週間天気予報です。

24日から25日にかけて、雨マークがついています。

この雨がこれからどうなっていくのか、追いかけてみることにします。

気象情報

気象庁のサイトを見ると、23日16時15分に「大雨と雷及び突風に関する全般気象情報」が発表されていました。

全般気象情報は、全国を対象としたものです。

この他に地方気象情報、府県気象情報があります。

赤で下線を引いたところを書き出します。

・北日本と北陸地方では、24日から25日にかけて非常に激しい雨が降り大雨となる

・前線を伴った低気圧が、24日から25日にかけて、北日本に接近する

・低気圧や前線に向かって、湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる

・土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒

・落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要

・前線を伴った低気圧が、24日から25日にかけて、北日本に接近する

・低気圧や前線に向かって、湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる

・土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒

・落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要

関連する気象台からは、地方気象情報が発表されています。

「雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第6号」(16時17分、新潟地方気象台)

「大雨と雷に関する東北地方気象情報 第1号」(16時40分 仙台管区気象台)

「大雨に関する北海道地方気象情報 第1号(15時57分 札幌管区気象台)

「大雨と雷に関する東北地方気象情報 第1号」(16時40分 仙台管区気象台)

「大雨に関する北海道地方気象情報 第1号(15時57分 札幌管区気象台)

北陸地方では21日に発表された

「雷と突風に関する北陸地方気象情報 第1号」

を継続する形で第6号が発表されています。

さらに、府県気象情報を合わせて見ると、新潟県および秋田県で25日6時までに予想される24時間雨量は、多い所で200ミリと予想されています。

こちらは秋田県気象情報 第2号(24日6時17分発表)です。

24時間雨量の予想は第1号(23日16時59分発表)では多い所で100ミリとされていましたが、第2号では200ミリになっています。

地上天気図

8月24日9時の天気図です。

日本海中部(中国東北部の沖合)に1000hPaの低気圧があります。

これが接近してくるということです。

こちらは24時間後、25日9時の予想天気図。

24時間後には稚内の北にある予想です。

低気圧中心の通過後は、華北まで伸びる停滞前線が南下してきます。

擾乱の追跡

地上低気圧と500hPaトラフの相対的な位置関係を見て、低気圧の発達状況を確認してみます。

最初に500hPa高度・渦度天気図を使って、低気圧の発達・衰弱過程を判断する方法をおさらいしておきます。

【発達段階】

・地上低気圧の中心と、それに対応する500hPaトラフを結ぶ

谷の鉛直軸が上空ほど西にずれている。

【閉塞段階】

・地上低気圧の真上に、それに対応する500hPaトラフがある。

【衰弱段階】

・地上低気圧の中心と、それに対応する500hPaトラフを結ぶ

谷の鉛直軸が上空ほど東にずれている。

・地上低気圧の中心と、それに対応する500hPaトラフを結ぶ

谷の鉛直軸が上空ほど西にずれている。

【閉塞段階】

・地上低気圧の真上に、それに対応する500hPaトラフがある。

【衰弱段階】

・地上低気圧の中心と、それに対応する500hPaトラフを結ぶ

谷の鉛直軸が上空ほど東にずれている。

では、23日21時(23日00UTC)を初期値として、

500hPa高度・渦度解析図及び予想図を見ていきます。

(1)23日21時

23日21時の地上天気図に前線は書かれていますが、地上低気圧の中心が書かれていません。

推定される場所を赤×で記入してあります。

対応する500hPaトラフの渦度は+180と読みました(黄◯)。

こちらは拡大。

渦度は+180の東北東に+216があり、どちらを選ぶか悩ましいところです。

12時間後の予想図を見ると5520mに+200があります。

これが先ほどの+216の成れの果てと見て、+180を選びます。

(2)24日9時

初期値から12時間後です。

対応する500hPaトラフの渦度は+227です(黄◯)。

拡大。

(3)25日9時

そして36時間後。

核心部の拡大。

次の2点が観察されます。

・渦度が128と減少したこと(少し減りすぎ?)。

・低気圧の中心が渦度極大値(=128)を追い越して、東側にあること。

・低気圧の中心が渦度極大値(=128)を追い越して、東側にあること。

これらのことから、低気圧は閉塞していることが分かります。

地上低気圧の中心気圧は24時間前からー8hPa変化していて、依然発達しています。

その他の確認

25日9時(36時間後)850hPa風・相当温位予想図を見ておきます。

等相当温位線の暖気側が、25日9時の予想天気図の前線と一致していますね。

これだったら「前線を描け」と言われても、正解できそうです。(^^

同時刻の500hPa気温、700hPa湿数予想図も見ましょう。

低気圧中心の西から東に反時計回りで乾燥域(縦縞のかかっていない白い領域)が入り込んでいるのも、閉塞期の特徴です。

(注)未だ学習中の身であるので、図の読み違いなどあればご指摘ください。

次回は、低気圧接近に伴う災害について調べてみます。

擾乱の追跡(1) [練習]

地上低気圧に対応するトラフが時間経過とともにどう移動していくかを

500hPa渦度図で追いかける作業を「擾乱の追跡」と言います。

低気圧とトラフの対応は低気圧の盛衰と関わってくるので、

擾乱の追跡は大事な作業です。

試験でも繰り返し出題されています。

これについてはネット上でも練習用の素材が無限に入手できるので、

毎日練習すると良いでしょう。

以下、練習用素材の入手方法と、追跡方法をまとめてみます。

【練習用素材の入手】

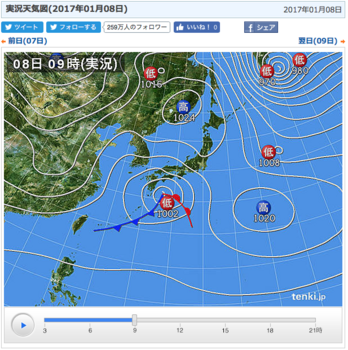

①tenki.jpで日本周辺に低気圧がある日を見つける

日本海側でも太平洋側でも、とにかく日本周辺にある目立つ低気圧を見つけましょう。

時期的には、10月〜4月が良いです。

夏は南北の温度傾度が小さくなるので、温帯低気圧は発生しにくくなります。

秋は台風や停滞前線が現れます。

結果として秋から冬が解析時期に適しています。

解析用の低気圧を見つけるには、日本気象協会のホームページが最適です。

過去の天気図を月別に一覧表示してくれるので、すごく見つけやすいです。

こんな感じ。

http://www.tenki.jp/past/2017/07/?selected_type=chart

ここでは、2017年1月8日を選んでみましょう。

南岸低気圧ですね。

②追跡にふさわしい低気圧かチェックする

気圧がそこそこ低い低気圧でないと、

その低気圧に対応する渦度を見つけるのが困難です。

初期時刻というのは、

「何時を出発点として地上低気圧と渦度の対応関係の追跡を開始するか」

という開始時刻を言います。

擾乱追跡は初期時刻から12時間後、24時間後、36時間後ぐらいまで追っかけます。

したがって、数日間かけて発達してくれる(気圧が下降する)低気圧を選ばないと、

追跡できません。

中心気圧が1,000hPa以下の低気圧なら良いのではないでしょうか。

①で選んだ低気圧は8日9時で1002hPaなので、だいたい良さそうです。

ちなみに天気図の下にあるレバーで表示時刻を選べるようになっているので、

朝9時か夜9時を選んでください。

その理由は入手可能な高層天気図に制約があるからです。

詳しくは③で説明します。

③その時間を初期時刻とした500hPa渦度の12, 24, 36時間予報図を入手する

高層天気図は気象庁や北海道放送のサイトでも入手できますが、

過去2年分の天気図を入手できるSunnySpotのサイトが便利です。

http://www.sunny-spot.net/chart/chart_archive.html?area=0

高層天気図は一日に2回(日本時間の朝9時と夜9時)に作成されます。

先ほど低気圧の選定で「朝9時か夜9時」としたのは、これが理由です。

渦度の解析は500hPaの高度・渦度天気図で行います。

36時間後までの解析を行うには、以下の3枚の天気図を入手しましょう。

・AXFE 500hPa高度・渦度

・FXFE502 500hPa高度・渦度 12・24時間予想

・FXFE504 500hPa高度・渦度 36・48時間予想

渦度にマーキングしながら追跡するので、

面倒臭がらずに天気図は印刷しましょう。

次回は擾乱追跡のコツについて書いてみます。

500hPa渦度図で追いかける作業を「擾乱の追跡」と言います。

低気圧とトラフの対応は低気圧の盛衰と関わってくるので、

擾乱の追跡は大事な作業です。

試験でも繰り返し出題されています。

これについてはネット上でも練習用の素材が無限に入手できるので、

毎日練習すると良いでしょう。

以下、練習用素材の入手方法と、追跡方法をまとめてみます。

【練習用素材の入手】

①tenki.jpで日本周辺に低気圧がある日を見つける

日本海側でも太平洋側でも、とにかく日本周辺にある目立つ低気圧を見つけましょう。

時期的には、10月〜4月が良いです。

夏は南北の温度傾度が小さくなるので、温帯低気圧は発生しにくくなります。

秋は台風や停滞前線が現れます。

結果として秋から冬が解析時期に適しています。

解析用の低気圧を見つけるには、日本気象協会のホームページが最適です。

過去の天気図を月別に一覧表示してくれるので、すごく見つけやすいです。

こんな感じ。

http://www.tenki.jp/past/2017/07/?selected_type=chart

ここでは、2017年1月8日を選んでみましょう。

南岸低気圧ですね。

②追跡にふさわしい低気圧かチェックする

気圧がそこそこ低い低気圧でないと、

その低気圧に対応する渦度を見つけるのが困難です。

初期時刻というのは、

「何時を出発点として地上低気圧と渦度の対応関係の追跡を開始するか」

という開始時刻を言います。

擾乱追跡は初期時刻から12時間後、24時間後、36時間後ぐらいまで追っかけます。

したがって、数日間かけて発達してくれる(気圧が下降する)低気圧を選ばないと、

追跡できません。

中心気圧が1,000hPa以下の低気圧なら良いのではないでしょうか。

①で選んだ低気圧は8日9時で1002hPaなので、だいたい良さそうです。

ちなみに天気図の下にあるレバーで表示時刻を選べるようになっているので、

朝9時か夜9時を選んでください。

その理由は入手可能な高層天気図に制約があるからです。

詳しくは③で説明します。

③その時間を初期時刻とした500hPa渦度の12, 24, 36時間予報図を入手する

高層天気図は気象庁や北海道放送のサイトでも入手できますが、

過去2年分の天気図を入手できるSunnySpotのサイトが便利です。

http://www.sunny-spot.net/chart/chart_archive.html?area=0

高層天気図は一日に2回(日本時間の朝9時と夜9時)に作成されます。

先ほど低気圧の選定で「朝9時か夜9時」としたのは、これが理由です。

渦度の解析は500hPaの高度・渦度天気図で行います。

36時間後までの解析を行うには、以下の3枚の天気図を入手しましょう。

・AXFE 500hPa高度・渦度

・FXFE502 500hPa高度・渦度 12・24時間予想

・FXFE504 500hPa高度・渦度 36・48時間予想

渦度にマーキングしながら追跡するので、

面倒臭がらずに天気図は印刷しましょう。

次回は擾乱追跡のコツについて書いてみます。