11月の気象情報 [アーカイブ]

2017年11月に発表された気象情報の中からいくつかの例を見てみます。

生の気象情報を掲載する観点から解説は加えていません。tenki.jpやsunny-spot.netなどで過去の天気図を見ながら学習してください。

当月は、全般潮位情報と暴風と高波に関する全般気象情報が発表されました。

11月10日から11日にかけて、24時間で32hPa(10日9時:1004hPa→11日9時:972hpa)下降する「爆弾低気圧(急速に発達する低気圧)」が発生しました。

以下に、該当の全般気象情報をすべて掲載します。

11月は北海道地方気象情報が多く発表されました。この月には今季初めての大雪情報も出されたので掲載します。

人気ブログランキングへ

生の気象情報を掲載する観点から解説は加えていません。tenki.jpやsunny-spot.netなどで過去の天気図を見ながら学習してください。

今回のポイント

・11月は全般気象情報の発表が少ない月だった。

・北海道では、今シーズン初となる大雪に関する気象情報が発表された。

・北海道では、今シーズン初となる大雪に関する気象情報が発表された。

11月の全般気象情報

当月は、全般潮位情報と暴風と高波に関する全般気象情報が発表されました。

| 11月1日 | 大潮による高い潮位に関する全般潮位情報 | 第1号 |

| 11月9日 | 暴風と高波に関する全般気象情報 | 第1号 |

| 11月10日 | 暴風と高波に関する全般気象情報 | 第2号 |

| 11月10日 | 暴風と高波に関する全般気象情報 | 第3号 |

| 11月11日 | 暴風と高波に関する全般気象情報 | 第4号 |

| 11月11日 | 暴風と高波に関する全般気象情報 | 第5号 |

暴風と高波に関する気象情報

11月10日から11日にかけて、24時間で32hPa(10日9時:1004hPa→11日9時:972hpa)下降する「爆弾低気圧(急速に発達する低気圧)」が発生しました。

以下に、該当の全般気象情報をすべて掲載します。

暴風と高波に関する気象情報 第1号

平成29年11月9日16時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

(本文)

[気圧配置など]

11日は、日本海北部を低気圧が急速に発達しながら北東に進み、11日夜に北海道付近を通過して、12日にはオホーツク海に進む見込みです。北日本を中心に、11日から12日にかけて、大荒れの天気となるでしょう。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、10日5時ころに発表する予定です。

平成29年11月9日16時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

(本文)

[気圧配置など]

11日は、日本海北部を低気圧が急速に発達しながら北東に進み、11日夜に北海道付近を通過して、12日にはオホーツク海に進む見込みです。北日本を中心に、11日から12日にかけて、大荒れの天気となるでしょう。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、10日5時ころに発表する予定です。

暴風と高波に関する気象情報 第2号

平成29年11月10日05時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

(本文)

[気圧配置など]

低気圧が急速に発達しながら、10日午後から11日朝にかけて、日本海を北東へ進む見込みです。発達した低気圧は、11日日中に北海道付近を通過し、11日夜にはオホーツク海へ達するでしょう。北日本を中心に、11日から12日にかけて、大荒れとなる見込みです。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方、東北地方 海上 25メートル(35メートル)

陸上 20メートル(35メートル)

11日に予想される波の高さは

北海道地方、東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、10日17時頃に発表する予定です。

平成29年11月10日05時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

(本文)

[気圧配置など]

低気圧が急速に発達しながら、10日午後から11日朝にかけて、日本海を北東へ進む見込みです。発達した低気圧は、11日日中に北海道付近を通過し、11日夜にはオホーツク海へ達するでしょう。北日本を中心に、11日から12日にかけて、大荒れとなる見込みです。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方、東北地方 海上 25メートル(35メートル)

陸上 20メートル(35メートル)

11日に予想される波の高さは

北海道地方、東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、10日17時頃に発表する予定です。

暴風と高波に関する気象情報 第3号

平成29年11月10日16時21分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

朝鮮半島付近には前線を伴った低気圧があって、急速に発達しながら11日朝にかけて、日本海を北東へ進む見込みです。低気圧は、11日日中に北海道付近を通過し、11日夜にはオホーツク海へ達するでしょう。

また、11日には低気圧からのびる寒冷前線が通過するため、北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北陸地方では10日夜遅くから11日にかけて、北日本では11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 海上 28メートル(40メートル)

陸上 23メートル(35メートル)

東北地方 海上 25メートル(35メートル)

陸上 20メートル(35メートル)

北陸地方 海上 20メートル(30メートル)

陸上 18メートル(30メートル)

11日に予想される波の高さは

北海道地方 8メートル

東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

<落雷・突風>

寒冷前線の通過に伴い、西日本ではこれから11日朝にかけて、東日本と北日本では、11日は、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、11日5時頃に発表する予定です。

[訂正事項]

北陸地方の暴風に関する記述を追加しました。

平成29年11月10日16時21分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

朝鮮半島付近には前線を伴った低気圧があって、急速に発達しながら11日朝にかけて、日本海を北東へ進む見込みです。低気圧は、11日日中に北海道付近を通過し、11日夜にはオホーツク海へ達するでしょう。

また、11日には低気圧からのびる寒冷前線が通過するため、北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北陸地方では10日夜遅くから11日にかけて、北日本では11日から12日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 海上 28メートル(40メートル)

陸上 23メートル(35メートル)

東北地方 海上 25メートル(35メートル)

陸上 20メートル(35メートル)

北陸地方 海上 20メートル(30メートル)

陸上 18メートル(30メートル)

11日に予想される波の高さは

北海道地方 8メートル

東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

<落雷・突風>

寒冷前線の通過に伴い、西日本ではこれから11日朝にかけて、東日本と北日本では、11日は、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、11日5時頃に発表する予定です。

[訂正事項]

北陸地方の暴風に関する記述を追加しました。

暴風と高波に関する気象情報 第4号

平成29年11月11日05時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に12日はじめにかけて非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。また、11日は、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

低気圧が、急速に発達しながら、日本海北部を北東へ進んでいます。低気圧は、11日日中に北海道付近を通過し、11日夜にはオホーツク海に進む見込みです。

また、低気圧からのびる寒冷前線が東日本から西日本を通過しています。寒冷前線の通過や上空の寒気の影響により、西日本では11日朝にかけて、東日本と北日本では11日夜にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北陸地方では12日朝にかけて、非常に強い風が吹くでしょう。また、北日本と北陸地方で12日明け方にかけて、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

12日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 海上 28メートル(40メートル)

陸上 23メートル(35メートル)

東北地方 海上 25メートル(35メートル)

陸上 20メートル(35メートル)

12日にかけて予想される波の高さは、

北海道地方 8メートル

東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

<落雷・突風>

寒冷前線の通過や上空の寒気の影響により、西日本では11日朝にかけて、東日本と北日本では11日よるにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、11日17時頃に発表する予定です。

平成29年11月11日05時00分 気象庁予報部発表

(見出し)

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に12日はじめにかけて非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。また、11日は、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。

(本文)

[気圧配置など]

低気圧が、急速に発達しながら、日本海北部を北東へ進んでいます。低気圧は、11日日中に北海道付近を通過し、11日夜にはオホーツク海に進む見込みです。

また、低気圧からのびる寒冷前線が東日本から西日本を通過しています。寒冷前線の通過や上空の寒気の影響により、西日本では11日朝にかけて、東日本と北日本では11日夜にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

[防災事項]

<暴風・高波>

急速に発達する低気圧の影響で、北陸地方では12日朝にかけて、非常に強い風が吹くでしょう。また、北日本と北陸地方で12日明け方にかけて、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

12日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 海上 28メートル(40メートル)

陸上 23メートル(35メートル)

東北地方 海上 25メートル(35メートル)

陸上 20メートル(35メートル)

12日にかけて予想される波の高さは、

北海道地方 8メートル

東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

<落雷・突風>

寒冷前線の通過や上空の寒気の影響により、西日本では11日朝にかけて、東日本と北日本では11日よるにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

[補足事項]

地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

次の「暴風と高波に関する全般気象情報」は、11日17時頃に発表する予定です。

暴風と高波に関する気象情報 第5号

平成29年11月11日16時023分 気象庁予報部発表

(見出し)

発達した低気圧による暴風や高波は峠を過ぎつつありますが、北日本を中心に12日明け方まで暴風に警戒し、12日昼過ぎまで高波に警戒してください。

(本文)

[気圧配置など]

発達した低気圧が北海道付近にあって北東へ進んでいます。低気圧は12日にかけてオホーツク海を北東へ進む見込みです。低気圧に近い北日本や北陸地方では12日にかけて、気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。

[防災事項]

<暴風・高波>

発達した低気圧の影響で、北日本を中心に非常に強い風が吹き、海は猛烈なしけや、大しけとなっています。北日本では12日朝にかけて非常に強い風が吹くでしょう。北海道地方の海は11日夜のはじめ頃にかけて猛烈な時化となり、その後も12日昼過ぎにかけて大しけとなる見込みです。東北地方と北陸地方の海は12日明け方にかけて大しけとなるでしょう。

12日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 28メートル(40メートル)

東北地方 25メートル(35メートル)

12日にかけて予想される波の高さは、

北海道地方 9メートル

東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

北日本では12日明け方まで暴風に、12日昼過ぎまで高波に警戒し、北陸地方では12日明け方まで高波に警戒してください。

[補足事項]

「暴風と高波に関する全般気象情報」は本号限りとしますが、引き続き、地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

平成29年11月11日16時023分 気象庁予報部発表

(見出し)

発達した低気圧による暴風や高波は峠を過ぎつつありますが、北日本を中心に12日明け方まで暴風に警戒し、12日昼過ぎまで高波に警戒してください。

(本文)

[気圧配置など]

発達した低気圧が北海道付近にあって北東へ進んでいます。低気圧は12日にかけてオホーツク海を北東へ進む見込みです。低気圧に近い北日本や北陸地方では12日にかけて、気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。

[防災事項]

<暴風・高波>

発達した低気圧の影響で、北日本を中心に非常に強い風が吹き、海は猛烈なしけや、大しけとなっています。北日本では12日朝にかけて非常に強い風が吹くでしょう。北海道地方の海は11日夜のはじめ頃にかけて猛烈な時化となり、その後も12日昼過ぎにかけて大しけとなる見込みです。東北地方と北陸地方の海は12日明け方にかけて大しけとなるでしょう。

12日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

北海道地方 28メートル(40メートル)

東北地方 25メートル(35メートル)

12日にかけて予想される波の高さは、

北海道地方 9メートル

東北地方 7メートル

北陸地方 6メートル

です。

北日本では12日明け方まで暴風に、12日昼過ぎまで高波に警戒し、北陸地方では12日明け方まで高波に警戒してください。

[補足事項]

「暴風と高波に関する全般気象情報」は本号限りとしますが、引き続き、地元気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。

北海道地方気象情報

11月は北海道地方気象情報が多く発表されました。この月には今季初めての大雪情報も出されたので掲載します。

| 11月7日 | 雷と突風に関する北海道地方気象情報 | 第1号 |

| 11月8日 | 雷と突風に関する北海道地方気象情報 | 第2号 |

| 11月8日 | 雷と突風に関する北海道地方気象情報 | 第3号 |

| 11月9日 | 暴風と高波に関する北海道地方気象情報 | 第1号 |

| 11月10日 | 暴風と高波に関する北海道地方気象情報 | 第2号 |

| 11月10日 | 暴風と高波に関する北海道地方気象情報 | 第3号 |

| 11月10日 | 暴風と高波に関する北海道地方気象情報 | 第4号 |

| 11月11日 | 暴風と高波及び雷に関する北海道気象情報 | 第5号 |

| 11月11日 | 暴風と高波及び雷に関する北海道気象情報 | 第6号 |

| 11月12日 | 暴風と高波に関する北海道地方気象情報 | 第7号 |

| 11月16日 | 強風と高波に関する北海道気象情報 | 第1号 |

| 11月17日 | 強風と高波に関する北海道気象情報 | 第2号 |

| 11月17日 | 暴風と高波に関する北海道気象情報 | 第3号 |

| 11月17日 | 暴風と高波及び大雨に関する北海道気象情報 | 第4号 |

| 11月18日 | 強風と高波及び大雨に関する北海道気象情報 | 第5号 |

| 11月18日 | 強風と高波及び雷に関する北海道気象情報 | 第6号 |

| 11月18日 | 強風と高波及び大雪に関する北海道気象情報 | 第7号 |

| 11月19日 | 大雪と風雪に関する北海道気象情報 | 第8号 |

| 11月19日 | 大雪と風雪に関する北海道気象情報 | 第9号 |

| 11月25日 | 暴風に関する北海道気象情報 | 第1号 |

| 11月26日 | 暴風に関する北海道気象情報 | 第2号 |

| 11月27日 | 暴風雪と高波に関する北海道気象情報 | 第1号 |

| 11月28日 | 暴風雪と高波に関する北海道気象情報 | 第2号 |

| 11月28日 | 暴風雪と高波に関する北海道気象情報 | 第3号 |

| 11月29日 | 暴風雪と高波に関する北海道気象情報 | 第4号 |

| 11月29日 | 暴風雪と高波に関する北海道気象情報 | 第5号 |

| 11月30日 | 暴風雪と高波及び大雪に関する北海道気象情報 | 第6号 |

| 11月30日 | 大雪に関する北海道気象情報 | 第7号 |

| 11月30日 | 大雪に関する北海道気象情報 | 第8号 |

強風と高波及び大雪に関する北海道地方気象情報 第7号

平成29年11月18日16時18分 札幌管区気象台発表

(見出し)

北海道地方では、19日にかけて強風や高波に注意してください。また、日本海側では、19日にかけて大雪による交通障害やなだれに注意してください。

(本文)

<気象概況>

宗谷海峡付近に、前線を伴った低気圧があって急速に発達しながら北東に進んでおり、19日朝にはサハリン付近に進むでしょう。19日は上空に真冬並みの寒気が入るため、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

このため、北海道付近は19日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となります。

北海道地方では、19日にかけて西または北西の風が強く、海はしけるでしょう。日本海側を中心に雪が降り、降雪量の多くなる所があるでしょう。日本海側中心の雪は、20日にかけて断続的に降り続く見込みです。

<防災事項>

北海道地方では、19日にかけて強風や高波、大雪による交通障害がやなだれ、落雷や突風、ひょう、湿り雪による電線着雪、高潮による低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。

<風の予想>

18日から19日にかけての最大風速(最大瞬間風速)

日本海側北部、太平洋側東部 西または北西の風

海上 18メートル(30メートル)

陸上 15メートル(30メートル)

日本海側南部、太平洋側西部、オホーツク海側 西または北西の風

海上 15メートル(25メートル)

陸上 15メートル(30メートル)

<波の予想>

18日から19日にかけての波の高さ

太平洋側東部 5メートル

日本海側、太平洋側西部 4メートル

オホーツク海側 3メートル

<雪の予想>

18日18時から19日18時までの24時間降雪量

日本海側 40センチ

太平洋側西部 20センチ

太平洋側東部、オホーツク海側 10センチ

日本海側を中心に、20日にかけて更に多くなる所がある見込みです。

<風の実況>

18日0時から15時までの最大瞬間風速と最大風速

(アメダスによる速報値 単位:メートル)

釧路・根室地方

釧路町知方学

最大瞬間風速 33.1 南 18日10時25分

最大風速 24.3 南 18日10時59分

胆振・日高地方

えりも岬

最大瞬間風速 32.6 西南西 18日09時35分

最大風速 22.9 西南西 18日09時38分

釧路・根室地方

釧路町市幸町

最大瞬間風速 31.2 南 18日09時29分

最大風速 22.2 南南東 18日09時47分

釧路・根室地方

根室市弥栄町

最大瞬間風速 30.3 南南東 18日09時10分

最大風速 19.7 南南東 18日10時40分

<雪の実況>

18日0時から15時までの降雪量(アメダスによる速報値)

十勝地方 芽室 22センチ

引き続き、地元気象台や測候所の発表する防災気象情報に留意してください。

この情報は「暴風と高波及び雷に関する北海道地方気象情報 第6号」を引き継ぐものです。

次の北海道地方気象情報は、19日5時頃に発表する予定です。

平成29年11月18日16時18分 札幌管区気象台発表

(見出し)

北海道地方では、19日にかけて強風や高波に注意してください。また、日本海側では、19日にかけて大雪による交通障害やなだれに注意してください。

(本文)

<気象概況>

宗谷海峡付近に、前線を伴った低気圧があって急速に発達しながら北東に進んでおり、19日朝にはサハリン付近に進むでしょう。19日は上空に真冬並みの寒気が入るため、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

このため、北海道付近は19日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となります。

北海道地方では、19日にかけて西または北西の風が強く、海はしけるでしょう。日本海側を中心に雪が降り、降雪量の多くなる所があるでしょう。日本海側中心の雪は、20日にかけて断続的に降り続く見込みです。

<防災事項>

北海道地方では、19日にかけて強風や高波、大雪による交通障害がやなだれ、落雷や突風、ひょう、湿り雪による電線着雪、高潮による低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。

<風の予想>

18日から19日にかけての最大風速(最大瞬間風速)

日本海側北部、太平洋側東部 西または北西の風

海上 18メートル(30メートル)

陸上 15メートル(30メートル)

日本海側南部、太平洋側西部、オホーツク海側 西または北西の風

海上 15メートル(25メートル)

陸上 15メートル(30メートル)

<波の予想>

18日から19日にかけての波の高さ

太平洋側東部 5メートル

日本海側、太平洋側西部 4メートル

オホーツク海側 3メートル

<雪の予想>

18日18時から19日18時までの24時間降雪量

日本海側 40センチ

太平洋側西部 20センチ

太平洋側東部、オホーツク海側 10センチ

日本海側を中心に、20日にかけて更に多くなる所がある見込みです。

<風の実況>

18日0時から15時までの最大瞬間風速と最大風速

(アメダスによる速報値 単位:メートル)

釧路・根室地方

釧路町知方学

最大瞬間風速 33.1 南 18日10時25分

最大風速 24.3 南 18日10時59分

胆振・日高地方

えりも岬

最大瞬間風速 32.6 西南西 18日09時35分

最大風速 22.9 西南西 18日09時38分

釧路・根室地方

釧路町市幸町

最大瞬間風速 31.2 南 18日09時29分

最大風速 22.2 南南東 18日09時47分

釧路・根室地方

根室市弥栄町

最大瞬間風速 30.3 南南東 18日09時10分

最大風速 19.7 南南東 18日10時40分

<雪の実況>

18日0時から15時までの降雪量(アメダスによる速報値)

十勝地方 芽室 22センチ

引き続き、地元気象台や測候所の発表する防災気象情報に留意してください。

この情報は「暴風と高波及び雷に関する北海道地方気象情報 第6号」を引き継ぐものです。

次の北海道地方気象情報は、19日5時頃に発表する予定です。

人気ブログランキングへ

地上実況図など [傾向と対策]

図の概要

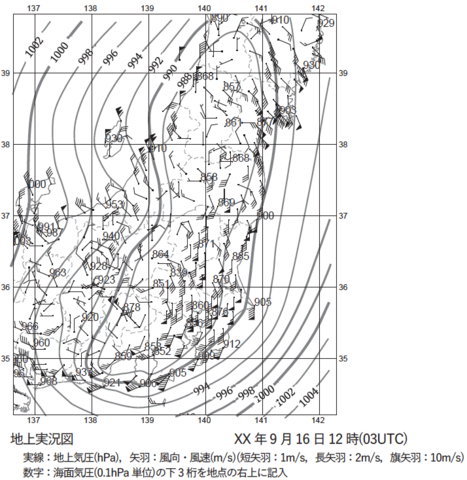

本項では「地上実況図」「アメダス実況図」「地上実況図、レーダーエコー合成図」として出題されたものを扱う。

気象現象は気圧、気温、風などの気象要素に特徴ある分布が現れるので、複数の要素を同時に解析することで今後の展開予測が可能となる。

地上実況図は、地方地図に重ねて気圧、気温、風などが書き込まれている。

気圧は0.1hPa単位で表した下3桁が表記される。

例)「863」→1086.3hPa、「023」→1002.3hPa

風速の単位は秒速(m/s)表示が多いが、ノット表示のこともあるので、その都度、凡例で確認のこと。

実測値の他に、気温や気圧の等値線が書かれていることもある。等圧線は2hPa単位で書かれていることが多い。

アメダスの観測項目は降水量、風向、風速、気温、日照時間、積雪の深さであり、気圧は含まれない。したがって、「アメダス実況図」には通常、風向、風速、気温が書き込まれている。

また、レーダーエコーと気象要素の対応を見るために、レーダーエコー合成図に地上実況図を重ねた「レーダーエコー合成図・地上実況図」も出題される。

出題の傾向

テーマとなった気象現象は台風、温帯低気圧、沿岸前線である。

問われる内容としては、

・シアーラインの解析(作図、読み取り)

・等圧線の解析(記入)

・風向、風速、気温の読み取り

・気圧、気温、風の分布の特徴

・異なる時刻の図から、気圧の特徴の変化を読み取る

・台風や低気圧の中心位置の記入

などである。

シアーライン解析は3回出題されているが、2回は沿岸に形成される事例であった。シアーラインの作図(記入)は後述する練習をしていれば困難ではない。

等圧線の解析(記入)問題は、未記入の等圧線を2〜3本とそれぞれの等圧線の値を記入させるものである。

等圧線の分布の特徴問題では「低気圧の分裂」が出題されているので、これについては対策編で触れる。

以下に、回別の出題概要を記す。

第40回実技1

①地上気圧・風の予想図(風速はノット)(関東地方)

・気圧の分布と風の分布の予想

②アメダス実況図

・シアーライン(沿岸前線)の解析(読み取り)

第42回実技1

レーダーエコー合成図・地上気圧実況図(九州地方)

・強雨域の位置する地上気圧場の特徴

第42回実技2

地上実況図、レーダーエコー合成図(風速はノット)(西日本)

・等圧線解析

・レーダーエコー分布と気圧分布の対応の特徴

・時刻経過に伴う気圧の谷の変化と移動の状況

第44回実技1

地上実況図(気温、風)(風速はm/s)、レーダーエコー合成図(関東地方)

・風向、風速、気温の読み取り

・降水域に対応する地上風の分布と気温分布の特徴

第45回実技1

地上実況図(風速はm/s)(九州地方)

・等圧線の記入、台風の中心位置の記入

・台風中心の移動距離と平均の早さを算出

第46回実技1

地上実況図(風)(風速はm/s)(九州地方)

・台風の中心位置の読み取り

第46回実技2

レーダーエコー合成図・地上実況図(風速はm/s)(北海道・東北)

・帯状エコーに対応したシアーラインの解析(作図)、等圧線の記入

・気圧場の特徴

第47回実技1

地上実況図(風速はm/s)(関東地方)

・強い雨の要因となった風向分布の特徴(風の収束)

第48回実技2

アメダス実況図(風、気温)(風速はm/s)(関東地方)

・気温と風の読み取り

第49回実技1

アメダス実況図(風速はm/s)(福岡県)

・気温、風の読み取り

・シアーライン解析(作図)

第49回実技2

地上実況図(風速はm/s)(東日本)

・台風上陸時の等圧線の記入

・気圧分布の特徴

①地上気圧・風の予想図(風速はノット)(関東地方)

・気圧の分布と風の分布の予想

②アメダス実況図

・シアーライン(沿岸前線)の解析(読み取り)

第42回実技1

レーダーエコー合成図・地上気圧実況図(九州地方)

・強雨域の位置する地上気圧場の特徴

第42回実技2

地上実況図、レーダーエコー合成図(風速はノット)(西日本)

・等圧線解析

・レーダーエコー分布と気圧分布の対応の特徴

・時刻経過に伴う気圧の谷の変化と移動の状況

第44回実技1

地上実況図(気温、風)(風速はm/s)、レーダーエコー合成図(関東地方)

・風向、風速、気温の読み取り

・降水域に対応する地上風の分布と気温分布の特徴

第45回実技1

地上実況図(風速はm/s)(九州地方)

・等圧線の記入、台風の中心位置の記入

・台風中心の移動距離と平均の早さを算出

第46回実技1

地上実況図(風)(風速はm/s)(九州地方)

・台風の中心位置の読み取り

第46回実技2

レーダーエコー合成図・地上実況図(風速はm/s)(北海道・東北)

・帯状エコーに対応したシアーラインの解析(作図)、等圧線の記入

・気圧場の特徴

第47回実技1

地上実況図(風速はm/s)(関東地方)

・強い雨の要因となった風向分布の特徴(風の収束)

第48回実技2

アメダス実況図(風、気温)(風速はm/s)(関東地方)

・気温と風の読み取り

第49回実技1

アメダス実況図(風速はm/s)(福岡県)

・気温、風の読み取り

・シアーライン解析(作図)

第49回実技2

地上実況図(風速はm/s)(東日本)

・台風上陸時の等圧線の記入

・気圧分布の特徴

対策

答案対策

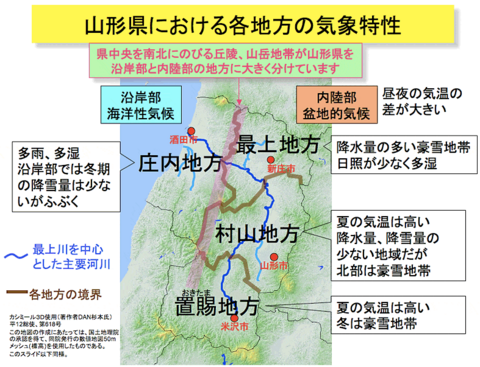

シアーラインや実測値の読み取り問題では、「内陸部の最大風速は?」のように、「沿岸部」と「内陸部」の見極めが求められることがある。「海岸線から〇〇km以内が沿岸部」と捉えるのではなく、解析されたシアーラインの一方を沿岸部、もう一方を内陸部というように相対的に捉えるのが適切であろう。

気象庁の「地域に関する用語」には次のようにある。

沿岸:海岸線の両側のある広さを持った地域と水域。

内陸:海岸(地方)に対して、海から遠く離れた地帯。「沿岸(部)」を除く。

具体的な事例ではどうだろうか。こちらは「山形県の気象特性」(山形地方気象台)から。

海岸線から最大で20kmほどは沿岸部と読み取れそうである。

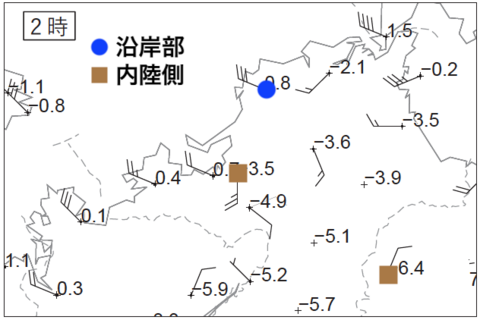

一方で、第49回実技1では、福岡県の日本海側沿岸のアメダス実況図読み取りとシアーライン解析が出題された。

この問題における沿岸部と内陸側は上の図のようになっている。南の風50m/sは博多の測定値だが、模範解答では博多は内陸部とされている。

次に、気圧の分布の問題で着目すべきは、

・高気圧(高圧部)、低気圧(低圧部)が形成されている位置

・それらが地形要因などで分断されている模様

・気圧の谷の状況

であり、それを記述する。

例)

・神奈川県から房総半島にかけて気圧の谷となる。

・低気圧の中心が北海道の日本海側とオホーツク海側に分かれている。

気圧分布では、低気圧が2つに分裂する問題が2回出題されている。台風や低気圧は山脈などの地形の影響を受けて、等圧線が変形したり分裂することがある。

具体的には低圧部がひょうたん型になり中心が分裂したり、山脈に沿って伸びたりする。このようにして発生した低気圧は副低気圧と呼ばれる。最近では、2017年の台風5号が中部山岳地帯(日本アルプス)により分裂した実例がある。

風の分布については、どこにどのような風向の風が吹いているかを答える。

例)

・南海上から南西風が南部沿岸に達するが、内陸部では風が弱い。

日頃の練習

地上実況図の入手は一般には困難なため、代用できるもので練習したい。

シアーラインの作図練習は、850hPa風・相当温位予想図(FXJP854)や850hPa天気図(AUPQ78)で行う。これらの天気図は総観規模ではあるが府県単位の地上実況図とはスケールが異なるが、練習材料にはなる。

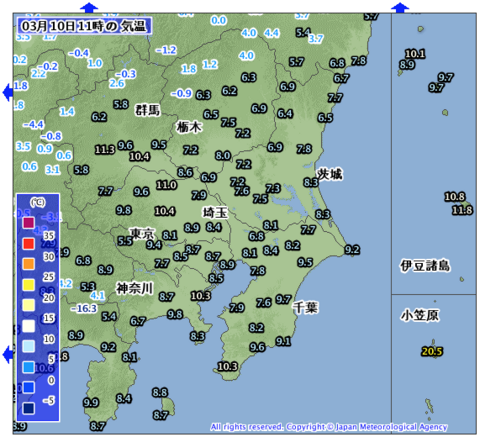

等値線(等温線、等圧線)を短時間で書く練習をすること。良質な練習材料は乏しいが、気象庁HPの地方別のアメダス気温観測値で1℃ごとに等温線を引いてみるのが手頃。

また、過去問題や参考書の問題などを、日頃から練習の素材としてコピーして集めておき、試験前の2週間ほどは毎日繰り返して作業を手に覚えさせると良い。

気圧や風の分布を記述するときは具体的な地名を記すことがあるので、県名や海域名を確実に覚えておきたい。過去によく出題されている関東地方、九州地方については、白地図で県名を言えるようにしておこう。

人気ブログランキングへ

合格できないのは勉強不足のせい? [なんか変だぞ、この試験]

合格が難しいとされている気象予報士試験。実技試験については試験自体の難易度が高いのではなく、十分な情報と教材が提供されていないために学習のピントがずれて合格できないのです。

過去問題にチャレンジして、こんなことはありませんでしたか?

「・・・の風の場の特徴を述べよ」だって?特徴ってなんだ?う〜ん、分からない。

悩んだ挙句に答えを見ると、

「東側では強く、西側では弱い」

えっ!そんなことでいいの?

このように、あまりに単純すぎる解答に驚くことがしばしばです。

難しい式を解くわけでも、十分な考察の上で小論文を書くわけでもない。与えられた問題を75分間で要領よく解いていくだけです。

現在の出題内容であれば天気図を読めれば十分で、あとは出題者の意図を忖度した表現で回答できれば合格できます。その意味では現代国語の試験と類似しているようにも思います。

ではなぜ合格が難しいのか、その理由を考えてみます。

気象解析の大まかな流れは一般にも公開されています。

実況監視→総観スケールの把握と予想→メソスケールの予想→天気予報の作成

しかし、じょう乱解析の具体的な過程が公開されていません。例えば気象関係者向けの「短期予報解説資料」を見てみましょう。

解説文中に「トラフがある」「シアーラインが伸びている」とありますが、何を根拠にそこにトラフやシアーラインを解析したのかが述べられていません。

これは関係者向けの資料だからそうなのではありません。次の「頼りない参考書」の項でも後述しますが、根拠を示さずに結論に飛躍する結論ありきの「解説」は参考書でも多く見受けられます。これではいつまでたっても、自分で考えることができるようにはなりません。

話は飛びますが、数学の試験では答えが正解でも、途中のプロセスが正しくなければ点は取れないですよね。逆に、考え方が正しければ、答えが間違っていても部分点をもらえることだってあります。

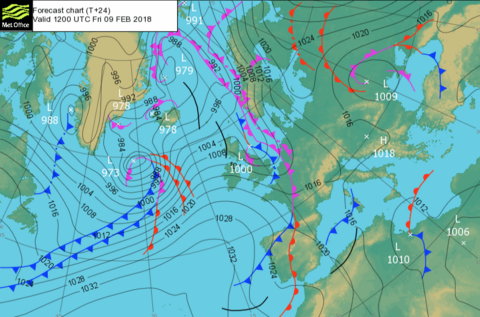

前線についても同じことが言えます。まずこちらの英国気象局(Met Office)の地上天気図を見てください。

なかなか賑やかな天気図ですよね。973hPaの低気圧は閉塞していますが、寒冷前線が2本出ています。気象庁なら解析しないような前線も描き込まれている感じです。また、黒線でトラフが描かれています。

前線の描き方は国によって異なると言われます。日本の気象庁は、明らかな気象現象を伴っていないと前線として表記しないと聞いたことがあります。

こうした解析の基準は明確にした上で開示すべきです。参考書に必ず載っている「前線は等温線の集中帯の南縁付近に解析できる」は正しいのですが、これだけでは気象庁がそれをどう解釈しているのかが分かりません。

参考書に書かれているはレベルあまりに基本的なことばかりで、これだけでは問題を解くことができないこともしばしばです。解析の基準が公開されていないのに、前線を描かせる問題はおかしいのです。

次に問題なのは、気象庁が保有しているデータの提供が不十分であることです。

気象予報士試験では、気象現象に応じた防災事項の理解が問われます。そのためには、過去の気象情報を読むことが重要な勉強法の一つとなります。

しかし、気象情報は発表から概ね1〜2週間も経過すると、ホームページから削除されてしまいます。

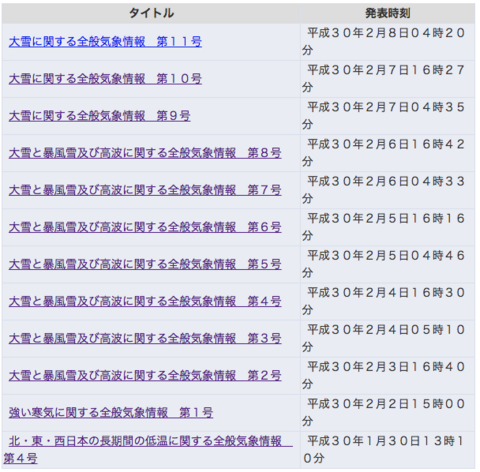

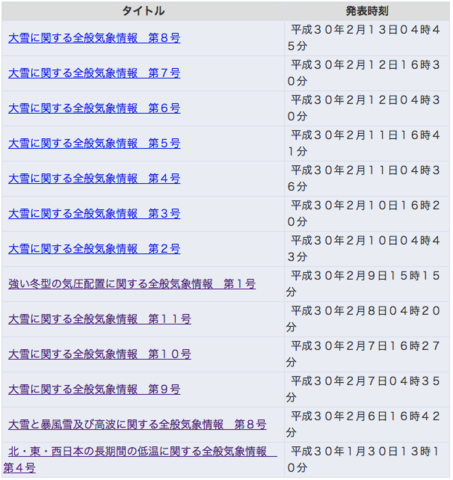

こちらは2月8日に閲覧した全般気象情報の一覧です(青とか紫の文字の色は気にしないでください)。

そしてこちらは、その5日後の13日に閲覧した全般気象情報の一覧です。

2月6日から6日にかけての7本の気象情報が削除されています。ただし、1月30日発表の「北・東・西日本の長期間の低温に関する全般気象情報第4号」は残されています。

このように気象情報は削除されるとアーカイブされないため、過去の気象情報を閲覧することはできません。これでは最低1年間は気象情報を読み続けないと、気象情報の学習ができないことになります。

専門図が入手しにくい現状も問題です。「高層風時系列図(ウィンドプロファイラ)」は気象庁のHPから24時間経過すると削除されてしまいます。「低気圧が接近した時の風の変化を調べてみよう」と思ってもできないのです。

一般には入手が困難な図も多く出題されます。例えば、気象庁はエマグラムを公開していません。また、高価な専用ソフトを保有していないと作成できない図も出題されます。このように、学習意欲のある受験生が特定の気象現象について理解を深めようとしても、情報を入手することができないのです。

一部の民間事業者から入手可能なデータもありますが、国家試験なのだから一般に入手可能な資料で学習できる範囲に留めるべきではないでしょうか。

試験問題では「場」や気象要素の分布の特徴について問われることがあります。

例えばこんな感じです。

解答例にあるような表現は、普段どこでお目にかかれるのでしょうか。短期予報解説資料でも見ないし、ましてや天気予報で聞くこともありません。

普段から気象情報などに接することで身につくものであれば対処のしようもありますが、これでは全くもって出題者の目の付けどころを忖度しないと解けない問題です。

この手の出題については、資料図のどのような点に着目すべきなのか、もっと基準を明確にすべきだと思います。

また、試験で問われる用語についても、一般的な資料にあたっていてもお目にかからないものがあります。

第40回試験の穴埋め問題では「山越え気流」という用語が出題されました。気象庁のHPを検索しても載っていない言葉です。そうした用語を出題するのであれば、出題者は出題可能性のある用語集をまとめて提示すべきです。

気象庁などから提供される情報の不足を受験業界が補ってくれればまだ良いのですが、そうでもありません。学習の中心となる参考書は、その執筆者の多くが気象庁OBであり、受験生の持つ疑問が共有されていないのかもしれません。

現在主流の実技の参考書は3通りあります。

「気象予報士かんたん合格テキスト 実技編」(技術評論社)

「気象予報士試験 模範解答と解説」(東京堂出版)

「ひとりで学べる!気象予報士実技試験」(ナツメ社)(注1)

注1)2017年に後継書「読んでスッキリ!!解いてスッキリ!!」が発売。

こうした参考書には次のような共通した問題点があると思います。

いずれの書籍も実技の気象解析に必要なスキルや理論の解説書ではなく、単なる過去問題集にとどまっています。

試験対策の参考書なら出題傾向を分析し、試験で狙われそうなテーマ別の解説をして欲しいものです(注2)。例えば、実技試験では雲域の形状や等温線の形状など、「形状」を問う問題がよく出されます。衛星画像であれば「コンマ状」「フック状」、等温線であれば「北に盛り上がっている」のような表現がされます。これらをまとめて提示するのが参考書ではないでしょうか。

注2)「ひとりで学べる!」には気象現象別の解説がありますが、初学者に適した内容になっていません。

また、解説に書かれていることは経験則として単に覚えるべきことなのか、あるいはメカニズムを理解しなければならないのかがはっきりせず、モヤモヤ感が募ります。

例えば、「ポーラーロウは寒候期に寒冷前線の北側の寒気内の海上で形成される」というのはなぜなのか、経験則として覚えれば良いのか疑問です。ポーラーロウは日本付近では日本海上で発生し寿命も短いため、観測データが乏しく発生メカニズムは詳細には分かっていません。どこまで理解しておくべきなのでしょうか。

過去問題の解説書としても不備が多いです。「模範解答と解説」では、試験の問1でよく出題される穴埋め問題の解説はないに等しいです。また、模範解答が理解できないので解説文を見ると、そこが一番説明が欲しいところなのにサラッと流されていることも多いです。「2,500円も払って購入したのに裏切られた〜!」と思う瞬間です。

ちなみに「かんたん合格」と「模範解答と解説」は執筆者が重なっているようで、どちらを見ても同じ書き方になっているので併用するメリットはあまりありません。

参考書を開くと「等温線解析」「強風軸解析」「トラフ解析」「前線解析」など、「解析」という用語が多用されています。

参考書は解析を何のためにするのかを説明せず、「〇〇解析はXX天気図で解析します」と唐突な解説がされています。単にそういう解析法があるということが提示されるのみ、具体的な解析プロセスは示されません。

例えば「かんたん合格」では「強風軸解析は多くの場合において300hPaや250hPaの等圧面天気図で解析します。」とありますが、強風軸解析を何のために行うのかが示されていません。またその方法論も提示されていないのです。

これでは試験合格に必要な実力がつくはずがありません。解析が大切であるならば、事例の限られた過去問だけでなく、生の天気図から練習問題や見本を作成して提供するのが参考書ではないでしょうか。

試験に出題される図は、高層天気図以外にも多岐にわたります。例えば、下記に挙げる図は試験に頻出です。

実はこれらの図は、高層風時系列図以外は一般には目にしないものばかりです。したがって、繰り返し出題される専門図については、しっかりと読み方の解説が欲しいものです。

しかし、基本中の基本である高層天気図の読み方すら解説している参考書はない(注)のですから、無理な注文なのかもしれません。

(注) 「図解入門 最新天気図の読み方がよーくわかる本」(秀和システム)は唯一、高層天気図の読み方を解説する書ですが、2018年3月現在で第2版を最後に改版されておらず入手できません(Kindle版は購入可)。

ちなみに、試験に出題される図の名称も気になります。「レーダーエコー合成図」や「高層風時系列図」という名称は気象庁のHPには出てきません。「レーダーエコー合成図」は多分「降水ナウキャスト」のことで、「高層風時系列図」は「ウィンドプロファイラ」です。

気象庁は気象の観測網を有し、観測により得られた成果に基づいて予報を発表しています。したがって、気象庁のポリシー(前線やトラフに対する基準)や解析のプロセスを自ら明確にしてもらいたいと思います。

また試験の問題でしか目にしないような表現や図が出題される以上、出題者である気象業務支援センターは試験に出題する用語、表現、専門図をまとめて公認テキストとして出版すべきだと思います。

いわゆる「士業」の試験では、社会需要や業界団体の要望などを取り入れた上で国が合格者数を決めています。合格者数の計画を見誤るとどうなるかは、弁護士や公認会計士の数の増加が質の低下を招く要因になった例を見れば明らかです。

気象予報士試験ではどのような合格者数の設定がされているかは不明ですが、情報開示が乏しい現状を目の当たりにすると、あえてこうした状況を作り出すことで合格の壁を高くしているのではないかとうがった見方をしてしまいます。

このような環境で何回も受験に望む受験生は被害者です。この試験に合格するには、出題者のクセを掴むことがコツです。早く試験から解放されて、より深い気象の世界に足を踏み入れていただきたいと願います。

人気ブログランキングへ

今回のポイント

・一般的に入手できる情報だけでは学習教材が不足している。

・参考書は過去問題集に過ぎず、教材不足の課題を解決してくれない。

・出題者のクセを掴んで学習することが短期合格の秘訣。

・参考書は過去問題集に過ぎず、教材不足の課題を解決してくれない。

・出題者のクセを掴んで学習することが短期合格の秘訣。

この試験は本当に難しいのでしょうか?

過去問題にチャレンジして、こんなことはありませんでしたか?

「・・・の風の場の特徴を述べよ」だって?特徴ってなんだ?う〜ん、分からない。

悩んだ挙句に答えを見ると、

「東側では強く、西側では弱い」

えっ!そんなことでいいの?

このように、あまりに単純すぎる解答に驚くことがしばしばです。

難しい式を解くわけでも、十分な考察の上で小論文を書くわけでもない。与えられた問題を75分間で要領よく解いていくだけです。

現在の出題内容であれば天気図を読めれば十分で、あとは出題者の意図を忖度した表現で回答できれば合格できます。その意味では現代国語の試験と類似しているようにも思います。

ではなぜ合格が難しいのか、その理由を考えてみます。

気象庁および出題者の情報提供が不十分

①解析プロセスが公開されていない

気象解析の大まかな流れは一般にも公開されています。

実況監視→総観スケールの把握と予想→メソスケールの予想→天気予報の作成

しかし、じょう乱解析の具体的な過程が公開されていません。例えば気象関係者向けの「短期予報解説資料」を見てみましょう。

・中国東北区・日本海に動きの遅い500hPa のトラフがあってゆっくり東進。北日本の上空には500hPaで-39°C以下の寒気が流入。日本海中部に発達した低気圧があってほとんど停滞。全国的に気圧の傾きが急で、広い範囲で風が強く、西日本から北日本の日本海側では波高3~4.5m程度を観測。西日本日本海側から北日本にかけて3~29cm/3hの降雪を観測。

・日本海西部から北陸地方へ地上シアーラインがのびている。西日本の上空には 850hPa で-12°C以下の寒気が流入。5 日 21 時の高層観測では松江で 850hPa の気温-14.1°C、福岡で-12.3°Cを観測。

・日本海西部から北陸地方へ地上シアーラインがのびている。西日本の上空には 850hPa で-12°C以下の寒気が流入。5 日 21 時の高層観測では松江で 850hPa の気温-14.1°C、福岡で-12.3°Cを観測。

(2018年2月6日03時40分発表、短期予報解説資料の「1.実況上の着目点」)

解説文中に「トラフがある」「シアーラインが伸びている」とありますが、何を根拠にそこにトラフやシアーラインを解析したのかが述べられていません。

これは関係者向けの資料だからそうなのではありません。次の「頼りない参考書」の項でも後述しますが、根拠を示さずに結論に飛躍する結論ありきの「解説」は参考書でも多く見受けられます。これではいつまでたっても、自分で考えることができるようにはなりません。

話は飛びますが、数学の試験では答えが正解でも、途中のプロセスが正しくなければ点は取れないですよね。逆に、考え方が正しければ、答えが間違っていても部分点をもらえることだってあります。

前線についても同じことが言えます。まずこちらの英国気象局(Met Office)の地上天気図を見てください。

なかなか賑やかな天気図ですよね。973hPaの低気圧は閉塞していますが、寒冷前線が2本出ています。気象庁なら解析しないような前線も描き込まれている感じです。また、黒線でトラフが描かれています。

前線の描き方は国によって異なると言われます。日本の気象庁は、明らかな気象現象を伴っていないと前線として表記しないと聞いたことがあります。

こうした解析の基準は明確にした上で開示すべきです。参考書に必ず載っている「前線は等温線の集中帯の南縁付近に解析できる」は正しいのですが、これだけでは気象庁がそれをどう解釈しているのかが分かりません。

参考書に書かれているはレベルあまりに基本的なことばかりで、これだけでは問題を解くことができないこともしばしばです。解析の基準が公開されていないのに、前線を描かせる問題はおかしいのです。

②過去データにアクセスできない

次に問題なのは、気象庁が保有しているデータの提供が不十分であることです。

気象予報士試験では、気象現象に応じた防災事項の理解が問われます。そのためには、過去の気象情報を読むことが重要な勉強法の一つとなります。

しかし、気象情報は発表から概ね1〜2週間も経過すると、ホームページから削除されてしまいます。

こちらは2月8日に閲覧した全般気象情報の一覧です(青とか紫の文字の色は気にしないでください)。

そしてこちらは、その5日後の13日に閲覧した全般気象情報の一覧です。

2月6日から6日にかけての7本の気象情報が削除されています。ただし、1月30日発表の「北・東・西日本の長期間の低温に関する全般気象情報第4号」は残されています。

このように気象情報は削除されるとアーカイブされないため、過去の気象情報を閲覧することはできません。これでは最低1年間は気象情報を読み続けないと、気象情報の学習ができないことになります。

専門図が入手しにくい現状も問題です。「高層風時系列図(ウィンドプロファイラ)」は気象庁のHPから24時間経過すると削除されてしまいます。「低気圧が接近した時の風の変化を調べてみよう」と思ってもできないのです。

一般には入手が困難な図も多く出題されます。例えば、気象庁はエマグラムを公開していません。また、高価な専用ソフトを保有していないと作成できない図も出題されます。このように、学習意欲のある受験生が特定の気象現象について理解を深めようとしても、情報を入手することができないのです。

一部の民間事業者から入手可能なデータもありますが、国家試験なのだから一般に入手可能な資料で学習できる範囲に留めるべきではないでしょうか。

③天気図の表現や出題される用語が標準化されていない

試験問題では「場」や気象要素の分布の特徴について問われることがあります。

例えばこんな感じです。

・700hPa上昇流はどのようなところで大きくなっているかを述べよ。

(解答)等相当温位線の集中帯とその南の相当温位が高いところで大きい。

・じょう乱に対応する850hPa面の温度場および700hPa面の鉛直流の特徴を述べよ。

(解答)等温線の北への盛り上がりと強い上昇流がある。

・降水域の分布と移動の特徴を予想図と解析雨量による降水量図で比較して述べよ。

(解答)数値予報よりも降水域の集中性が強く、移動が遅い。

(解答)等相当温位線の集中帯とその南の相当温位が高いところで大きい。

・じょう乱に対応する850hPa面の温度場および700hPa面の鉛直流の特徴を述べよ。

(解答)等温線の北への盛り上がりと強い上昇流がある。

・降水域の分布と移動の特徴を予想図と解析雨量による降水量図で比較して述べよ。

(解答)数値予報よりも降水域の集中性が強く、移動が遅い。

解答例にあるような表現は、普段どこでお目にかかれるのでしょうか。短期予報解説資料でも見ないし、ましてや天気予報で聞くこともありません。

普段から気象情報などに接することで身につくものであれば対処のしようもありますが、これでは全くもって出題者の目の付けどころを忖度しないと解けない問題です。

この手の出題については、資料図のどのような点に着目すべきなのか、もっと基準を明確にすべきだと思います。

また、試験で問われる用語についても、一般的な資料にあたっていてもお目にかからないものがあります。

第40回試験の穴埋め問題では「山越え気流」という用語が出題されました。気象庁のHPを検索しても載っていない言葉です。そうした用語を出題するのであれば、出題者は出題可能性のある用語集をまとめて提示すべきです。

頼りない参考書

気象庁などから提供される情報の不足を受験業界が補ってくれればまだ良いのですが、そうでもありません。学習の中心となる参考書は、その執筆者の多くが気象庁OBであり、受験生の持つ疑問が共有されていないのかもしれません。

現在主流の実技の参考書は3通りあります。

「気象予報士かんたん合格テキスト 実技編」(技術評論社)

「気象予報士試験 模範解答と解説」(東京堂出版)

「ひとりで学べる!気象予報士実技試験」(ナツメ社)(注1)

注1)2017年に後継書「読んでスッキリ!!解いてスッキリ!!」が発売。

こうした参考書には次のような共通した問題点があると思います。

問題点1 そもそも参考書の機能を果たしていない

いずれの書籍も実技の気象解析に必要なスキルや理論の解説書ではなく、単なる過去問題集にとどまっています。

試験対策の参考書なら出題傾向を分析し、試験で狙われそうなテーマ別の解説をして欲しいものです(注2)。例えば、実技試験では雲域の形状や等温線の形状など、「形状」を問う問題がよく出されます。衛星画像であれば「コンマ状」「フック状」、等温線であれば「北に盛り上がっている」のような表現がされます。これらをまとめて提示するのが参考書ではないでしょうか。

注2)「ひとりで学べる!」には気象現象別の解説がありますが、初学者に適した内容になっていません。

また、解説に書かれていることは経験則として単に覚えるべきことなのか、あるいはメカニズムを理解しなければならないのかがはっきりせず、モヤモヤ感が募ります。

例えば、「ポーラーロウは寒候期に寒冷前線の北側の寒気内の海上で形成される」というのはなぜなのか、経験則として覚えれば良いのか疑問です。ポーラーロウは日本付近では日本海上で発生し寿命も短いため、観測データが乏しく発生メカニズムは詳細には分かっていません。どこまで理解しておくべきなのでしょうか。

過去問題の解説書としても不備が多いです。「模範解答と解説」では、試験の問1でよく出題される穴埋め問題の解説はないに等しいです。また、模範解答が理解できないので解説文を見ると、そこが一番説明が欲しいところなのにサラッと流されていることも多いです。「2,500円も払って購入したのに裏切られた〜!」と思う瞬間です。

ちなみに「かんたん合格」と「模範解答と解説」は執筆者が重なっているようで、どちらを見ても同じ書き方になっているので併用するメリットはあまりありません。

問題点2 気象解析のプロセスが解説されていない

参考書を開くと「等温線解析」「強風軸解析」「トラフ解析」「前線解析」など、「解析」という用語が多用されています。

参考書は解析を何のためにするのかを説明せず、「〇〇解析はXX天気図で解析します」と唐突な解説がされています。単にそういう解析法があるということが提示されるのみ、具体的な解析プロセスは示されません。

例えば「かんたん合格」では「強風軸解析は多くの場合において300hPaや250hPaの等圧面天気図で解析します。」とありますが、強風軸解析を何のために行うのかが示されていません。またその方法論も提示されていないのです。

これでは試験合格に必要な実力がつくはずがありません。解析が大切であるならば、事例の限られた過去問だけでなく、生の天気図から練習問題や見本を作成して提供するのが参考書ではないでしょうか。

問題点3 専門図の読み方が説明されていない

試験に出題される図は、高層天気図以外にも多岐にわたります。例えば、下記に挙げる図は試験に頻出です。

・ レーダーエコー合成図・地上気圧実況図

・ 高層風時系列図

・ 状態曲線

・ 降水量の時系列図

・ 相当温位・風の鉛直断面図

・ 気象要素の時系列図

・ 高層風時系列図

・ 状態曲線

・ 降水量の時系列図

・ 相当温位・風の鉛直断面図

・ 気象要素の時系列図

実はこれらの図は、高層風時系列図以外は一般には目にしないものばかりです。したがって、繰り返し出題される専門図については、しっかりと読み方の解説が欲しいものです。

しかし、基本中の基本である高層天気図の読み方すら解説している参考書はない(注)のですから、無理な注文なのかもしれません。

(注) 「図解入門 最新天気図の読み方がよーくわかる本」(秀和システム)は唯一、高層天気図の読み方を解説する書ですが、2018年3月現在で第2版を最後に改版されておらず入手できません(Kindle版は購入可)。

ちなみに、試験に出題される図の名称も気になります。「レーダーエコー合成図」や「高層風時系列図」という名称は気象庁のHPには出てきません。「レーダーエコー合成図」は多分「降水ナウキャスト」のことで、「高層風時系列図」は「ウィンドプロファイラ」です。

最後に

気象庁は気象の観測網を有し、観測により得られた成果に基づいて予報を発表しています。したがって、気象庁のポリシー(前線やトラフに対する基準)や解析のプロセスを自ら明確にしてもらいたいと思います。

また試験の問題でしか目にしないような表現や図が出題される以上、出題者である気象業務支援センターは試験に出題する用語、表現、専門図をまとめて公認テキストとして出版すべきだと思います。

いわゆる「士業」の試験では、社会需要や業界団体の要望などを取り入れた上で国が合格者数を決めています。合格者数の計画を見誤るとどうなるかは、弁護士や公認会計士の数の増加が質の低下を招く要因になった例を見れば明らかです。

気象予報士試験ではどのような合格者数の設定がされているかは不明ですが、情報開示が乏しい現状を目の当たりにすると、あえてこうした状況を作り出すことで合格の壁を高くしているのではないかとうがった見方をしてしまいます。

このような環境で何回も受験に望む受験生は被害者です。この試験に合格するには、出題者のクセを掴むことがコツです。早く試験から解放されて、より深い気象の世界に足を踏み入れていただきたいと願います。

人気ブログランキングへ